针对科学形象的本质和特点 , 卡拉柯夫概括了自近代以来大众对科学持有的两种基本态度:一种是对知识和驾驭自然的力量有一种强烈的爱好;另一种是拒斥科学 , 这种拒斥要么基于科学对发现真理将会是无能为力的认识 , 反之则基于一种对科学过度有效性的恐惧 , 由此 , 可以将他的概括简单理解为崇尚、信仰科学和拒斥、否定科学 。

2000 年年初 , 奥格瓦更为具体地分析了公众对待科学的三种基本态度:第一种态度是指一个人是否理解科学(区分为具备科学素养与科盲);第二种态度表明一个更感性、主观的方面 , 是指一个人是否支持科学(区分为唯科学和反科学);第三种态度是应对意识形态信念提出来的 , 即科学知识是在任何语境中被运用的唯一有效的知识形式 。 这种信念通常被为“科学主义” , 也就是科学被认为是超过所有其他知识形式的特权知识(区分为唯科学主义与反科学主义) 。 他坚持认为 , 人们对科学的立场受他们怎样选择如上三种态度的影响 。 奥格瓦的划分建构了公众如何对待科学的一个简化框架 。

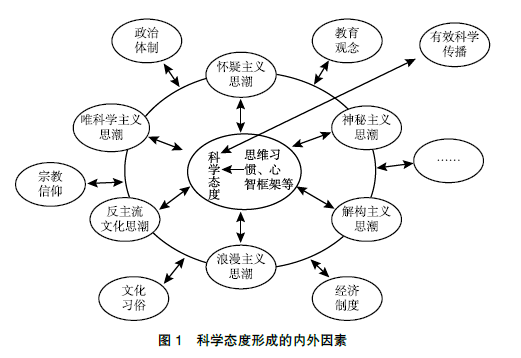

然而 , 公众对待科学的态度是由公众的思维、习惯和心智框架等内在因素和宗教信仰、教育观念、文化习俗、政治体制和经济制度等外在因素共同作用而形成的(图1) 。 外在因素从价值和技术角度影响着公众对待科学的态度和行为 , 而内在因素则从心理和生理角度决定了公众对科学采取不同的态度和倾向 。

文章图片

传播和弘扬科学精神

传播和弘扬科学精神是推动科技进步的动力 。 科学精神是科学的本质 , 是科学文化的观念内核 。 各种反科学和伪科学则试图取代科学的本质和内核——科学精神 , 毁誉科学形象 , 危害人类进步和持续发展 。 从社会发展的历史和现实来看 , 科学总是面临诸多的压制甚至迫害 , 各股制约和阻碍科学传播的力量不但企图瓦解科学认知纲领和根本基础 , 而且抑制和破坏科学的健康传播 。

从我国来看 , 西方科学在中国大规模的传播已有百年的历史 。 20世纪初的新文化运动将科学知识和科学精神传入中国 。 然而 , 抵制科学的倾向和现象也随之侵入并在公众中相当流行 。 当时就有学者主张遏制这种现象 , 积极倡导科学精神 , 例如 , 秉农山等人曾提出:“吾人欲振起国人之萎敝 , 唯有诉诸科学之精神 , 对症施药而已 。 盖今日世界之人类 , 未有不恃科学以图生存者 。 其有反科学者 , 皆不能存于天壤之间 。 缺乏科学之知识及技能 , 其害固大 , 而缺乏科学之精神 , 其国家必日见剥削 , 其种族必不免于沦亡 , 救国家者 , 必以提倡科学精神为先务 。 ”科学在我国传播的早期 , 其精神实质、内涵和作用早已被融入知识分子的救国思想之中 。

自中华人民共和国成立以来 , 虽然科学知识得到广泛传播 , 但是科学精神没有从学界、知识界真正传播到公众头脑中 , 致使迷信、伪科学和反科学等现象频频出现 , 对我国经济和文化建设产生了诸多不良影响 。 鉴于此 , 李醒民积极倡言 , 要把科学精神注入我们的文化基因 , 使科学精神成为国民的自觉追求 , 中国的现代化和文化强国才能更快实现 , 并为世界文化发展做出贡献 。 因此 , 只有将科学精神真正内化到国人文化血脉之中 , 将科学文化与我国传统文化圆融一体 , 才能更好地防范和抵制那些阻碍科学的文化思潮所带来的潜在危害 。

征稿启示

中国科学探索中心微信公众号欢迎赐稿!

特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。