符号学不但研究人类文化 , 还研究人类的认知活动、心灵活动 。 最初的那些符号与信仰有关 , 信仰是符号传播的驱动力 。 信仰赋予符号以灵魂和生命 , 也赋予符号包容与开放的属性 。 信仰是让纷杂的社会获得秩序的必经之路 , 而符号又是大脑艺术加工出来的具有强大感召力的标识 , 其丰富多元与广泛传播是中国文明中包容与开放特质的体现 。

美国符号学家皮尔斯(Charles Sanders Peirce)有一句名言是“只有被理解为符号才是符号” , 其要义是符号要易于理解和接受 , 接受就是认同 , 认同才能传播 。

皮尔斯认为 , 符号可分成三种:像似符号、指示符号、规约符号 。 其中 , 规约符号是指与对象间没有内在联系 , 但约定俗成 。 白陶上的獠牙神面 , 就属于这类符号 。 獠牙与太阳并无明确联系 , 但却传播得很广 , 从南到北 , 白陶、彩陶、玉雕、石刻上都有其踪影 。

高庙陶器上刻画的神面 , 构图完整 , 形态固定 , 大都已相当简化 , 只留下一张龇着上下两对獠牙的嘴 。

仰韶文化彩陶上也绘有獠牙神面 , 是很生动的人面形象 。 良渚文化玉器上微刻的神面普遍都有獠牙 , 也是上下各一对 , 一般是兽面 。 石家河文化玉神面以长长尖利的獠牙为特征 , 上下各一对 , 神面几乎都是人面形 。

文章图片

良渚玉琮及獠牙神面纹 。 中新社采访人员 杜洋 摄

白陶的压刻 , 玉石的雕琢 , 彩陶的描绘 , 这三次艺术浪潮留下类似的神形 , 这已不只是艺术层面上的延续 , 而是信仰体系的认同 。

综观史前的獠牙神面符号 , 可得出这样几点印象:流行年代约在距今8000-4000年前 , 在南北地区大范围流行;獠牙构图基本类似 , 上下各一对 , 上牙居内下牙居外 , 风格一脉相承 。 这样看来 , 獠牙神在史前得到大范围、长时段的认同 , 可确定与崇拜和信仰相关 , 体现了开放与包容的精神 。

将动植物人格化 , 是史前人造神的固定方式 。 一种动物图像安上人面之后 , 便有了神格 。 史前的獠牙神面像 , 是在人面上加饰了动物獠牙创作而成 。 獠牙神面作为一种信仰符号 , 还有前面提到的八角星纹 , 能在久远的时空范围跨越各个文化传播 , 体现了中华文化的开放与包容 。

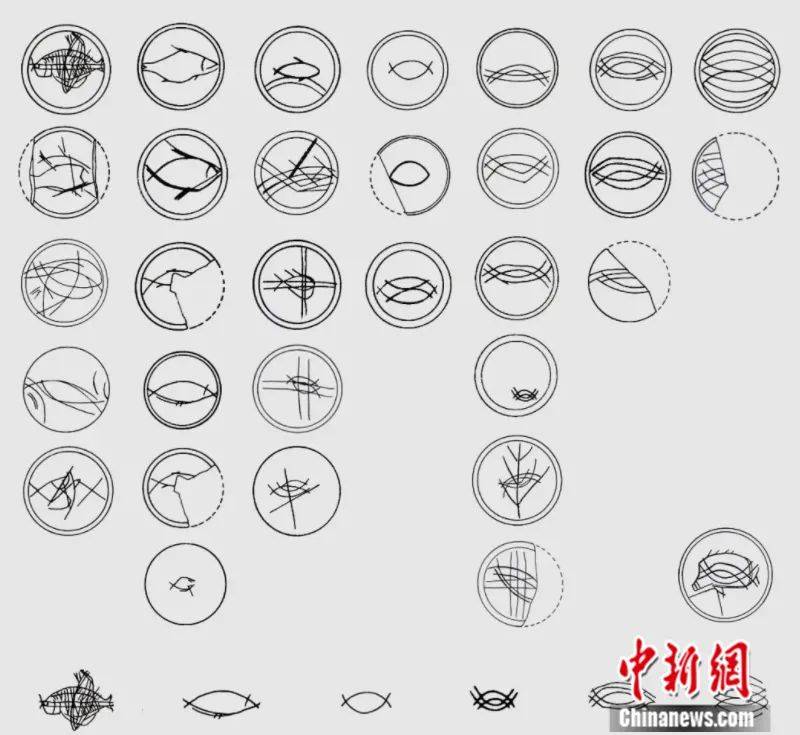

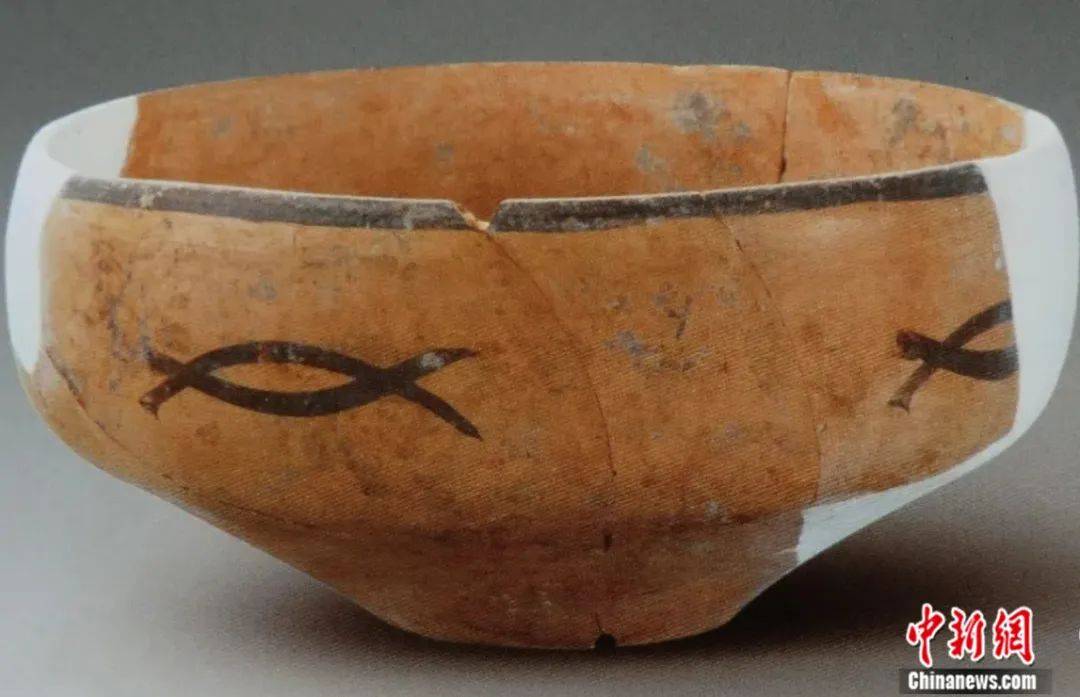

值得一提的还有安徽双墩文化陶器上的鱼纹符号 , 由两条简单弧线交叉表示一条鱼的轮廓 。 这样的符号还出现在河南中西部的仰韶彩陶上 , 正是得益于开放与包容 , 其生命力才以千年计 。

文章图片

双墩文化的鱼纹图集 。 受访者供图

文章图片

庙底沟文化陶器上的鱼纹 。 受访者供图

符号在交流过程中传达人类的思想 , 传达信仰 , 也传达艺术 。 符号传播过程中出现的借鉴与吸收 , 是文化上开放与包容的写照 。

文明与史前 , 是人类两个大时段的划分 。 符号虽在文明时代也广泛使用 , 但与其在史前的作用与意义明显不同 。 在开放与包容的基础上 , 多元一体的文化准备 , 也许是由符号的认同开始的 。 由符号认同 , 可看到信仰的传播 , 看到艺术思维的发展 。

中新社采访人员:您认为探索中华文明起源的路径还有哪些?

王仁湘:考古发现让我们了解到史前有一个专属的符号时代 , 在文字出现之前 , 符号已开始统领一些特定区域的人群 。 符号影响着人们的思维与行为方式 , 也让人们彼此理解 , 秉持着开放与包容 , 实现彼此认同 。

特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。