“大数据杀熟”要成为历史了吗?

中国目前面对数据安全与自由的矛盾 , 正在找到一种自己的管理模式 。

文|王仲昀

现代社会 , 看不见摸不着的“算法”让人又爱又恨 。 它使生活更便利 , 同时也监控着人们的一举一动 。

那些每天高强度“网上冲浪”的消费者 , 谁还没有被大数据“杀熟”过呢?曾几何时 , 每天埋头为自家“爱豆”刷量控评的“数据女工” , 昼夜奋战在各个互联网平台 。

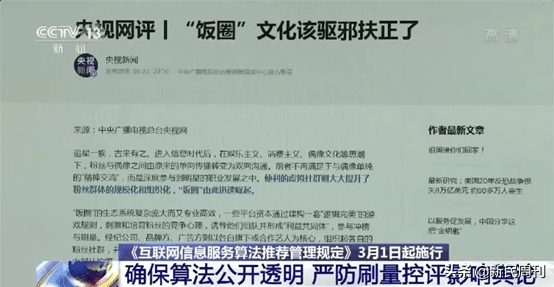

现在 , 这些或许就要成为历史 。 国家网信办等四部门联合发布的《互联网信息服务算法推荐管理规定》(以下简称《规定》) , 3月1日起正式施行 。 “大数据杀熟”、饭圈“刷榜控评”、外卖小哥权益无法保障……这些是当下最常见的“算法”困境 , 也是此次《规定》重点关注的问题 。

近九成受访者遭遇“大数据杀熟”

对广大网友而言 , “大数据杀熟”实在不是新鲜事 。 但在司法领域 , “大数据杀熟”相关案件起步没多久 。 去年7月 , “大数据杀熟第一案”在绍兴市柯桥区人民法院审理宣判 。 原告胡女士 , 诉上海携程商务有限公司侵权纠纷 。

之后 , 胡女士以上海携程商务有限公司采集其个人非必要信息 , 进行“大数据杀熟”等为由诉至柯桥区法院 , 提出退一赔三等多项请求 , 法院支持其请求 。

最终 , 当地法院判决被告上海携程商务有限公司赔偿原告胡女士投诉后携程未完全赔付的差价243.37元及订房差价1511.37元的三倍支付赔偿金共计4777.48元 , 且被告应在其运营的携程旅行APP中为原告增加不同意其现有“服务协议”和“隐私政策”仍可继续使用的选项 。

文章图片

今天(3月1日) , 北京市消协发布互联网消费大数据“杀熟”问题调查 。 结果显示 , 八成多(86.91%)受访者有过被“大数据杀熟”的经历 。 其中网络购物“杀熟”问题最多 , 其次是在线旅游、外卖和网约车 。

对此 , 《规定》提出 , 算法推荐服务提供者向消费者销售商品或者提供服务的 , 应当保护消费者公平交易的权利 , 不得根据消费者的偏好、交易习惯等特征 , 利用算法在交易价格等交易条件上实施不合理的差别待遇等违法行为 。

算法衍生饭圈“刷榜控评”

“互联网上还能有比数据更直观表现爱豆人气的吗?”这句话曾被很多饭圈粉丝奉为“信条” 。

当自己的爱豆有新歌要发布 , 爱豆所在的微博超话主持人事先早就准备了几套文案供粉丝选择 。 只待时间一到 , “做数据”的粉丝就涌进各个音乐APP将文案复制粘贴到评论区 。 光评论不够 , 还要点赞爱豆相关评论并在其他评论下面评论 。

除了评论 , 算法操纵下的“点赞”也有讲究 。 “首先一定要关注这条微博的博主 , 其次优先点赞带图的评论 。 这还不算完 , 点赞也分为外赞内赞 , 点赞当条评论的是外赞 , 点赞当条评论下的评论是内赞 , 点外赞就行 。 ”曾有“数据女孩”对此详细地介绍 。

刷数据的往往一人有多个账号 。 而为了防止“炸号” , 粉丝会先连着无线网用大号点赞 , 接着开飞行模式 , 等15秒再关闭飞行模式 , 再切小号点赞 。 每个号点赞时都要进行一遍这样的流程 。 通过这种切换IP地址 , 防止微博“炸号” 。

文章图片

《规定》要求算法推荐服务建立健全算法机制机理审核、科技伦理审查、用户注册、信息发布审核等管理制度 , 不得利用算法操纵榜单、控制热搜等干预信息呈现 。 影响网络舆论的“黑手”被戴上了“金箍” 。 假如还有人想要给“爱豆”的数据注水 , 势必会愈发困难 。

特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。