“截至2020年年底 , 全国高速公路总里程为16.1万公里!”

在超16万公里的高速公路上 , “看见”、“看清”乃至“看懂”每一公里路网的通行细节 , “见路不走”才能走出自主创新之路 。

文章图片

“数字视网膜” , 这一技术概念诞生距今不过三四年,但已然成为颠覆传统视频监控体系的“必由之路” 。 首倡者中国工程院高文院士等无数技术研发团队砥砺前行 , 抛弃传统“见路”方式 , 逐渐“看懂”高速公路乃至各类监控场景的细枝末节 。

近期 , 拓维信息基于“兆瀚”国产计算产品和拓维·建木边缘计算平台打造的“数字视网膜解决方案” , 成功获评边缘计算产业联盟(ECC)联合工业互联网产业联盟(AII)“2021边缘计算十大解决方案” , 这也是拓维信息连续三年获评此奖项 。 此次获奖 , 是“数字视网膜”融合其他技术能力的一大突破 , 也标志着这一技术迎来了全面满足特定场景需求的发展阶段 。

看见 只是摄像头的第一步 传统视频监控往往只能做到将“看见”的内容 , 直接压缩上传到云端进行存储或分析识别处理 。 海量数据的涌入 , 引发相关场景对于云建设的需求潮 。在高速公路领域 , 以2019年底《全国高速公路视频联网监测工作实施方案》的施行为开端 , 在一系列政策规划的促进下 , 高速公路正式进入视频云联网时代 。

文章图片

“没有重大技术突破 , 数千万摄像头根本无法实现“全网共享”的实时数据汇聚 , 更不可能实现“全时可用”的联网分析识别 , “数据大”变不成“大数据” , 巨大潜在价值无法发掘 。 数字视网膜是应对上述挑战的一种可行的颠覆性技术发展方向 。 ”

正如高文院士所说 , 视频监控面临着媒体大数据处理难存储、难检索和难识别三座大山 , 而视频云联网仅仅解决了数据存储的问题 , 没有数字化、智能化等相关技术的参与 , 现有视频监控体系尽管可以“眼观六路” , 却无法做到“慧眼千里” 。 基于动物视网膜仿生而来的“数字视网膜”技术 , 逐渐成为构造“慧眼”的关键 。

眼疾“首”快 看清道路的流光瞬间 动物视网膜 , 是造物主的奇瑰之作 , 是人类智慧对世间万物的终极翻译 。

文章图片

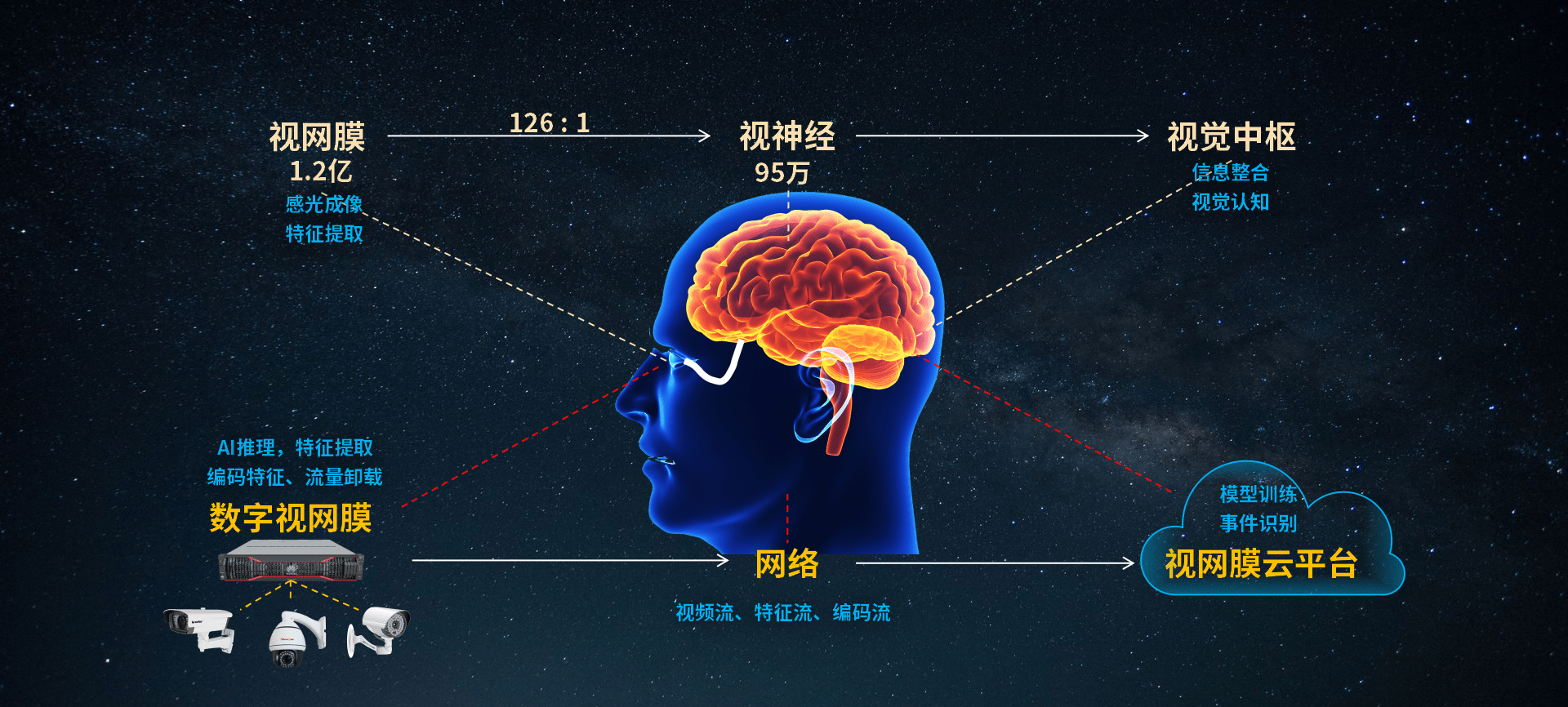

以人眼为例 , 由1.2亿个感官细胞构成的视网膜感知外界画面 , 然后通过视神经将画面传递到大脑 。但视神经与视网膜的感官细胞存在着1∶126的数量比例 , 也就是说视网膜往大脑传送时会产生126∶1左右的“压缩率” , 而这所谓的“压缩” , 其实就是“特征抽取” 。

一定意义上 , 人眼从未传递过真正的色彩与画面 , 而是通过视网膜进行影像重构与特征提取生成特定的视觉信息 , 经视神经传递到大脑处理后才会呈现出对应的色彩与画面 。

文章图片

“数字视网膜”也是如此 , 通过在摄像头端对拍摄视频进行视频编码和视觉特征提取编码 , 将看见的内容分成视频编码流、特征编码流两种数据流传送给“大脑” , 在保证高效存储的同时 , 又能支撑便捷地大数据查询分析 , 让“大脑”能够高效“看清”道路的每一个瞬间 。

【产品解读|数字视网膜,让摄像头从“看见”到“看懂”】

特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。