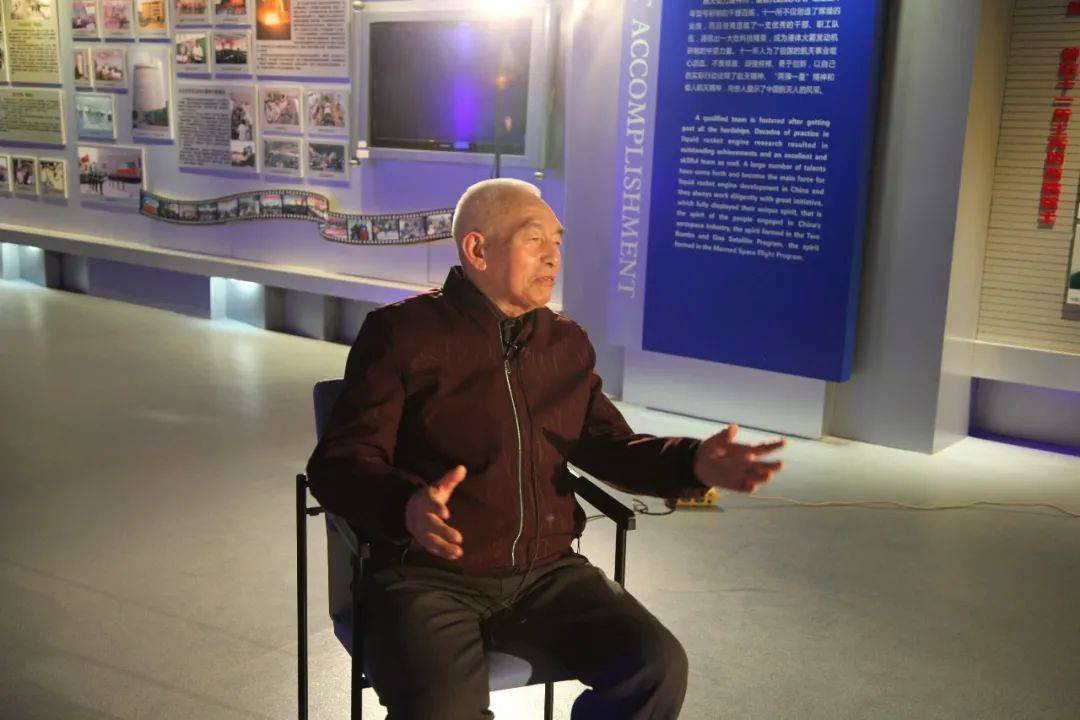

现年88岁的航天科技集团六院11所老专家卢天寿 , 近年来 , 意外成了六院干部职工追捧的“网红” , 曾在多次重大场合作为航天传统精神的亲历者见证者出席活动 。

“我们中国人并不比外国人笨 , 一定要有勇气赶上和超过世界先进水平 , 这是当年我们科研团队所有人内心的坚定信念 。 ”镜头面前的卢天寿 , 一头银发 , 说起那张老照片的往事 , 声如洪钟 , 慷慨激昂 。

文章图片

【88岁“网红”的航天故事】 专家卢天寿

“祖国需要什么 , 一线需要什么 , 我们就去研究什么!”1960年 , 刚刚参加工作的卢天寿 , 把这句话作为自己一生的追求 。

打破国外的技术封锁 , 他和团队一起扛起了我国液体火箭发动机从仿制到自主研发的重担 , 我国第一颗东方红卫星的成功发射 , 背后有他的默默奉献;他参与研制的某型火箭的三级动力装置成功让我国第一颗“资源”卫星遨游太空……作为液体动力的开创者 , 卢天寿在攻克发动机不稳定燃烧的道路上“闯”了半个多世纪 , 伴随着我国液体动力从无到有 , 从小到大 , 从弱到强的逐步成长 , 也亲身经历了艰辛起步、三线创业、调迁发展、重组跨越等发展阶段 。

服从组织安排 , 卢天寿一心扑在发动机推力室设计上 。 1963年2月 , 卢天寿和团队一起终于研制出15吨推力的缩比推力室 , 勇于验证设计的合理性 。 可没有想到的是 , 首次试车启动只有1秒就发生了爆炸 , 推力室头部被炸得七零八落 。 所有人员参与开会讨论 , 修改设计 , 历经千难万苦 , 研制出的第二台推力室 , 刚一试验又爆炸了!讨论、分析、修改、试验 , 一次次 , 只要一上台试验 , 就发生爆炸 。

爆炸如黑色的梦魇 , 紧紧萦绕在卢天寿和他的研制团队上空 。 此时的研制工作陷入了困境 , 被炸毁的推力室运回了生产车间 , 已经堆了一墙角 , 当时的团队负责人张贵田急得不行 , “这都是钱呀!国家这么困难 , 咱们还试一次炸一次 , 都不敢细算炸飞了多少钱 。 ”

摸着石头过河 , 在实践中慢慢积累经验 。 经过几次试车失败后 , 大家把问题慢慢聚焦到“高频振荡” 。 当问题一经提出 , 却遭到了当时权威专家的反对意见 。

当时 , 国际理论界认为高频燃烧现象只发生在30吨推力以上的发动机上 , 而现在这款发动机的推力只有15吨 , 根本不会发生这样的现象 。

原本以为找到了问题的根源 , 听到这样的理论 , 初出茅庐的卢天寿为自己的理论功底不足而自惭形秽 。 满怀的希望被无情的浇灭 , 只能另辟蹊径 。

为了抑制燃烧室爆炸 , 大家只能不停增加推力室结构强度 , 增加壁厚 。 但半年之内 , 几次研制出来的产品 , 壁厚不停地增加 , 但爆炸依旧 , 此时 , 一年多过去了 , 燃烧室爆炸依然没有解决 。

“壁厚增加了那么多 , 还是不断爆炸 , 我认为就是高频振荡现象 。 虽说理论上的数据 , 说高频振荡是在大推力下才会有的 , 在实际的工程应用中 , 30吨真的就是分界线吗?水平面也会有波浪 。 ”在一次聚众讨论会上 , 年轻的卢天寿初生牛犊不怕虎 。

其实 , 斗胆说出这番话 , 卢天寿有亲身体会 。 此前 , 他参与过燃烧室离心喷嘴的设计工作 , 根据理论计算设计 , 结果加工出来的产品在试验中与设计要求值相差甚大 , 为了解决问题 , 他和几个同事利用反推法 , 根据取得的试验数据和加工经验 , 再修改设计 , 居然取得了良好的效果 。 从这一事例中 , 他认为 , 有时经典的结论、公式不见得在实际工作中具有通用性 。

特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。