古代军队的“吃空饷”, 与现下“不上班但是可以领工资”的现象, 尽管有很大不同, 但也有共同点, 即财政的混乱和无效率 。

“吃空饷”并非最近才有的现象 。 早在1999年, 媒体就报道仅33万人口的国家级贫困县宁夏同心县, 吃财政饭者1.1万人, 超编2800多人有拿工资不上班的“挂职干部”, 也有仅十岁的“娃娃干部”、“书包干部”, 甚至有四五岁的“学龄前儿童干部” 。 十多年来, “吃空饷”报道不绝, 可见顽疾难治 。

追究“吃空饷”的语源, “饷”本意指军粮, 引申为军人的俸给 。 所以, “吃空饷”本意是指军官虚报兵员冒领军饷 。 在二十五史中, 未出现“空饷”这个词 。 但在清代的官方文书中, 有“空饷”一词 。 在行政领域, 中国古代的确存在“不上班但是可以领工资”的现象, 但并没有类似同心县那样严重的情况 。 中国历史上特别是明清时代, 地方财政的管理极为严格, 其整饬有序出于我们现在的想象 。

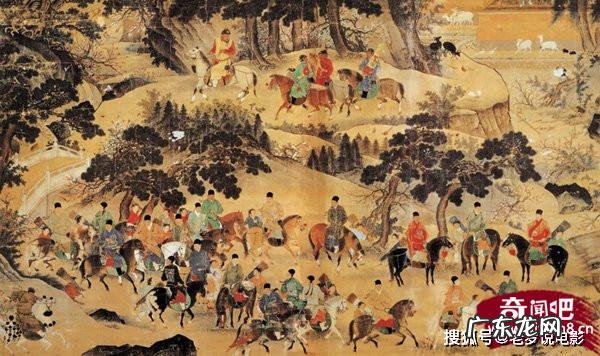

文章插图

【吃空饷是什么意思?吃空饷由何时开始兴起的?】据同治十年纂修的《合江县志》(该县位于长江上游, 隶属四川)记载, 该县吃财政饭的公务人员, 正式编制包括:知县一名, 年薪45两, 养廉银600两;典史一员, 年薪31.52两, 养廉银80两;教谕、训导各一名, 年薪各40两;稟生(县学学生)20名, 共64两;衙役之类的县政府办公人员, 包括门子、皂隶、马快、轿伞扇夫、仵作、膳夫、捕役、门军、禁卒、更夫、斗级、仓夫等共68名, 工食银每人每年6两, 共408两;民壮8名, 每人每年工食银8两, 共64两;铺递兵6名, 每人每年工食银6两, 共36两;救生船水手12名, 每人每月支银0.6两, 共86.4两;还有用于春秋祭祀文昌庙、社稷坛等用银每年66两 。 总计财政支出1560.92两, 其中吃财政饭的共118人, 工资1494.92两 。 当然, 如果遇到有闰月的年份, 稟生、衙役等要加补一月的工资 。

这就是说, 清代的州县吃财政饭的人很少, 一个县只有一百来个人, 而财政支出明确, 财政纪律严格, 工资的来源也清楚:比如养廉银共680两出自火耗, 救生船水手工资86.4两是盐库给钱, 因为设置水手的目的是负责盐船在江上的运输安全, 其余大部分出自地丁银 。 当地税收中留用为工资的在财政制度中叫“存留”, 其余都要上交, 称为“起运” 。

清代地方财政收支制度非常严格, 运行效率很高 。 这种财政制度也有弊端, 主要是地方财权太小, 很多地方公共服务没有财政支持 。 其好处是因其执行的刚性, 扼制了财政支出的混乱, “吃公饷”之类的现象, 就没有存在的可能性 。

但是, “吃公饷”普遍存在于军队中 。 军队与地方的差别, 主要是地方管商民, 负有征税的职责, 因此其腐败表现为征税时的摊派和多征, 地方官场对这部分财富再分配;而军队没有征税权力, 收入靠国家财政拨款, 所以其腐败方式便主要是平时通过虚报兵员、战时虚报军用物资耗费来达到目的 。 因此, “吃空饷”成为常见手段 。 鸦片战争爆发之前的1838年, 禁烟派官员黄爵滋在奏折中说, “粮多冒领, 则有饷无兵”, 1853年吏部右侍郎爱仁则向皇帝奏称, 京师“步军营额设甲兵共两万一千余名, 风闻现在空额过半”, 可见“吃空饷”现象之严重 。

古代军队的“吃空饷”, 与现下“不上班但是可以领工资”的现象, 尽管有很大不同, 但也有共同点, 即财政的混乱和低效率 。 公共财政本来应完全用于公共服务, 但“吃空饷”却使公共财政支出转化为个人私利 。

特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。