第三步, 人职匹配, 个人在了解自己的特点和职业要求的基础上, 借助职业指导者的帮助, 选择一项既合适自己特点又有可能获得的职业 。

概括起来就是教一个年轻人如何通过职业发展过上有意义的生活, 实现自己的“人生价值”, 强调的这个过程中的生涯意识以及对应的能力培养, 很有前几年流行的“终生学习者”的意味 。

具体到目前我们高校所开设的职业规划课程, 相关部门也曾经给出过明确答案 。 例如我国教育部办公厅就在2007年印发过一份关于《大学生职业发展与就业指导课程教学要求》的通知, 正文第一章节给这门课程定了性:

强调职业在人生发展中的重要地位, 又关注学生的全面发展和终身发展;通过激发大学生职业生涯发展的自主意识, 树立正确的就业观, 促使大学生理性地规划自身未来的发展, 并努力在学习过程中自觉地提高就业能力和生涯管理能力 。

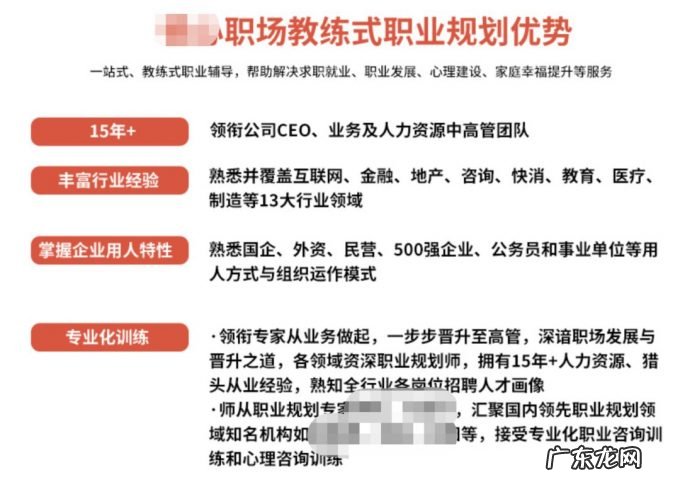

文章插图

所以简单来说, 无论古今中外, “职业规划”都被认为是一门很有用的学科, 也通过长期的市场检验被证明确实是一门性价比不错的生意:

消费者通过一次性支付定量的时间成本以及精力成本, 来获得长尾的消费体验, 体验的好坏还可以根据地域、学历、社交技巧等变量和工具进行灵活自控, 商业模型远比许多所谓的知识付费产业健康很多 。

也不难解释为什么那些主打“职业规划”“职业分析”“就业指导”标签的自媒体很容易登上热搜, 为什么那些对于应届毕业生价格不菲的咨询服务能够销量稳定, 很大程度上可以直接理解为他们扮演着“贩卖影响职业规划最终消费体验的工具供应商”, 如何提高面试通过率、如何优化简历、如何获得内推资格, 对应着的就是“社交技巧”“信息渠道” 。

文章插图

(“我们很懂, 我们很会”)

文章插图

但“职业规划”有很明显的先天不足 。 首先, 由于“职业规划”背后的经验学科色彩远远大于理论学科, 而经验学科的理论基础往往具有一定的“滞后性”, 这让“职业规划”不可避免地成为了一件“虽然无法证伪, 毕竟得出的结论都来自于真实案例, 但很容易过时”的事——尤其是对于将“职业规划”定位为公共大课、又远离职场氛围的大学校园来说, 太容易沦为一个标准意义上的“鸡肋课程”:

仅在某学习开设数周、由学生处等部门的行政老师任教、没有统一的教材或教辅资料、课件可能连续使用好几届……

在这样的设定下, 作为课程的“职业规划”显然很难受到年轻人的欢迎 。 在知乎、虎扑等年轻人为主的平台上, 很多人把这个常常被要求自我介绍和自我分析的课程, 形容为学生们的破冰活动, “难免会成为相亲课”, 积极意义是能帮助很多人发现了彼此有趣的灵魂, 至于职业不职业的问题, 没人关心 。

文章插图

(这个场景可能是你对于“职业规划课”的唯一记忆 图源网络)

人们需要从什么时候开始接触“职业规划”也是有争议的话题 。

在这门学科的发源地美国, 一个常见的说法是从小学一年级开始到高中十二年级, 各学段均有特定的职业规划教育内容, 培养财务意识、体验不同的工作、培养语言技能、参与职业兴趣测试、参加财政资助研讨会等, 有意识地培养学生的职业敏感度 。

- 学生用什么手机好,功能是关键,人的视觉功能正常关键在于?

- 微信上的瘦身达人的产品是真是假?

- 速卖通新店铺怎么看客人的浏览量?怎么样有访客量?

- 狗能用人的沐浴露吗,临时给狗狗洗澡用什么?

- 还在门口放“脚垫”?又脏又土气,学学年轻人的做法,干净又美观

- 脂肪肝会引发乙肝吗 乙肝人的筷子用了会感染吗

- iPhone12如何查找别人的手机位置 通过手机如何查找一个人的位置

- 怎么通过手机号查询对方姓名 通过姓名找人的手机号

- 你最接受不了女人的哪些习惯?

- QQ阅读怎么查看评论,给别人的qq评论消失了?

特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。