豆瓣电商遵循着一个心知肚明的法则:强攻难下 , 唯有智取 。

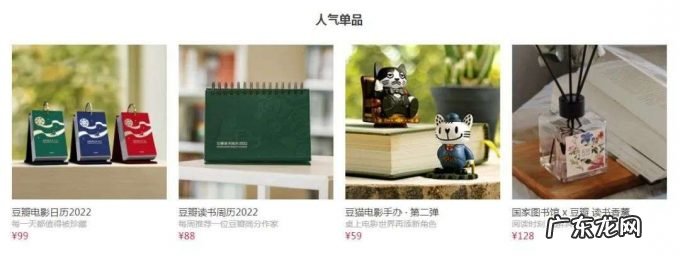

打开豆瓣 , 在“豆瓣豆品”页面里 , 涵盖了各类自营产品:电影日历、手账本、中性笔、豆瓣×飞跃帆布鞋、国家图书馆×豆瓣读书香薰 , 等等 。

此外 , 豆瓣还针对平台里爱猫党众多的特点 , 开发了豆瓣形象IP“豆猫” , 并围绕豆猫设计了冰箱贴、手办等周边 , 吸引了一众豆猫粉丝购买收集 。

文章插图

豆瓣所售卖的商品都有一个共同特质 , 那就是非常契合豆瓣的文青属性 , 而且是豆瓣独家专属 , 这一点很值得知乎参考 。

拥有符合平台特质和迎合用户口味的独家IP及产品 , 将成为平台转型电商的重要竞争力 。

不忘初心的回归除了环境和竞争对手 , 知乎还需要战胜的是自己 。

换言之 , 知乎需要自省 。

2010年12月 , 知乎以知识问答平台的形式上线 , 采用的是邀请制注册方式 , 虽然用户数量较少 , 但囊获了包括李开复、徐小平等在内的诸多网红大V和互联网圈的知名人物 , 用户和问答质量都堪称优质 , 做出了一个纯净度极高的社区 , 开辟了在网上获取高质量信息的全新途径 , 令人耳目一新 。

小而美的格局很快被打破 。

2013年 , 知乎开放了注册权限 , 同年用户数从2012年底的40万激增至400万 。 用户数的暴涨虽然为知乎带来了巨大的人气和流量 , 但负面效应也随之而来 。

回答质量下降是最直观的感受 , 不少网友感慨现在的知乎俨然已经“贴吧化” 。 娱乐化、灌水化造成了一部分早期忠实粉丝抛弃知乎 。

作为知识问答平台 , 输出内容质量的下滑很容易导致劣币驱逐良币 , 同时也会直接降低用户付费的意愿 。

同样的 , 想要再度“拉拢”失去的大V和用户 , 知乎所付出的成本和代价 , 可能是原来的数倍 。

截至2020年末 , 知乎累计用户达到了3.7亿 , 月活跃用户数7570万 , 但其活跃用户占比仅为20.5% 。 这个比例低于小红书(33.75%) , 也低于B站(32.32%) 。 活跃用户占比不高是用户黏性不足和无效用户居多的另一个佐证 。

用户数量的增长并不能抵消社区质量下滑带来的副作用 。

知乎在上市的招股书中曾经专门介绍了著名小说家马伯庸的故事 。

2016年 , 马伯庸在知乎上看到一个问题:“如果你来给《刺客信条》写剧情 , 你会把背景设定在哪里?”

他写了一个发生在中国唐代都城长安的虚构故事作为回答 。 此后 , 这个即兴创作的故事取得了巨大的成功——获得超过2.3万个赞同 , 并在2017年扩展为完整小说正式出版(同时在知乎平台上发布了电子书) 。 2019年 , 这本小说被改编为电视剧《长安十二时辰》 。

文章插图

这就是高质量问答变现的经典案例 。 营造纯净社区 , 云集优质作者 , 再将其回答转化为独家付费作品 , 甚至创造作品的周边 , 就能打造出一条完整的产业链 。

而一部爆款作品的诞生又将吸引更多其他优质作者和围观者的到来 , 给社区带来用户数和用户质量的双重提升 , 形成良性循环 。

知乎最初的建成 , 是基于高质量的问答 , 用户对知乎的信任也源于此 。 失去了初心 , 将失去知乎的立足之本 , 更难以取得商业化的成功 。 知乎的商业化之路应当是高质量问答社区的延伸而非损毁 。

朝花夕拾 , 回归高质量社区的初心 , 不仅仅是一种情怀 , 更是发展遭遇瓶颈后的自我反思 , 扪心自问能否唱出那一句“我还是从前那个少年 , 没有一丝丝改变” 。

- 卖减肥药 都需要办什么证件

- 淘宝怎么拍卖自己东西 淘宝直播间拍卖拍了可以不买吗?为什么?淘宝拍卖是真的吗

- 性感快手,在线给老铁卖大牌货

- 绝了,苹果推145元抹布,特斯拉卖318元哨子,马斯克:别给苹果交智商税,快来买特斯拉哨子…

- 微信上如何开店卖东西? 微信怎么开店

- 淘宝客服回答问题的技巧 淘宝播娘娘如何使用?常见问题分享淘宝买家提问卖家回答

- 淘宝卖家包邮好还是不包邮好?包邮怎么设定?

- 天猫卖家最怕什么 疫情期间天猫招商推出专项支持,诚邀优质商家入驻!天猫代入驻

- 什么叫特卖店 天天特卖店铺团招商规则是什么?特卖店和专卖店的区别

- 我朋友在淘宝上卖减肥药被公安局抓走了他这个够判刑吗

特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。