【你是怎样理解国画艺术“意在笔先”?】《画展观后感二首》(七言原创)

(一)

浓描峭壁万丈髙,

淡笔远景虚缥缈,

潇作深蕴大师意,

绝顶一览众山小 。

(二)

画师挥毫半株苗,

卷幅仨叶两片倒,

隐喻久旱逢甘霖,

蕴意疾风知劲草 。

浓描:浓墨重描 。

缥缈:隐隐约约若有若无 。

潇作:构思别致笔锋潇洒的作品 。

绝顶:最髙峰顶处 。

隐喻:不露声色的暗喻 。

蕴意:蕴涵着的意义深远 。

理解和欣赏国画艺术作品涵盖的意境,起码应具备国画要素的基础知识,方能入静倾角的观赏 。称得上行家的欣赏者,方可理解"象而不象"的隐喻及蕴意,并留有探讨的余地 。而大师级的鉴赏,一定是具有不可辩驳的理论根据 。

作为不具备以上三个条件的观赏者,建议不要猜想和推说,免得留下笑柄,"佯装腼腆胜过信口开河" 。

文章插图

泼墨之前,构思好整幅作轮廓,最主要是在此基础上应该怎么突显作品的意境,就要调动好自已的情绪,捕提珍贵的灵光 。意在笔先,任何都门样人如此 。

“意存笔先,画尽意在”一语,出于唐代张彦远《历代名画记》.是他赞扬顾恺之的人物画所作的评语说明画者的意图,包括主题的构思,形象的刻划,笔墨的运用 。在动笔之前,已经都考虑成熟,这样在落笔时才可以脱颖而出,画作完成,画者精密而深透的意图在画上也永存 。也有人说,“意在笔先”语出王羲之《题卫夫人笔阵图后》 。不管出自哪里,都是说明创作之前应该有一成熟立意和构思,创作的时候才有章可循,下笔后才能“意在笔先”,“不滞于手,不凝户心一”,"画尽意在,象应神全" 。

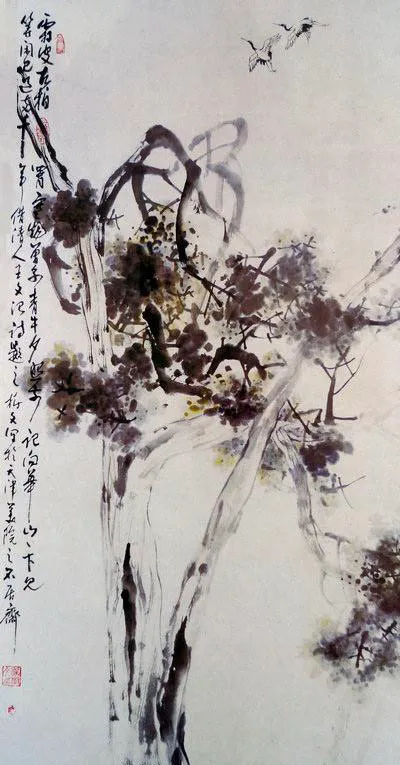

文章插图

中国画“意在笔先”的创作方法,是我国绘画的灵魂所在 。意在笔先的创作境界,在中国画创作中,是画家对客观景物的感受再现,创造出诗一般意境的必然条件 。笔墨精妙的技巧表现,也是建立在“意在笔先”的境界之上的 。

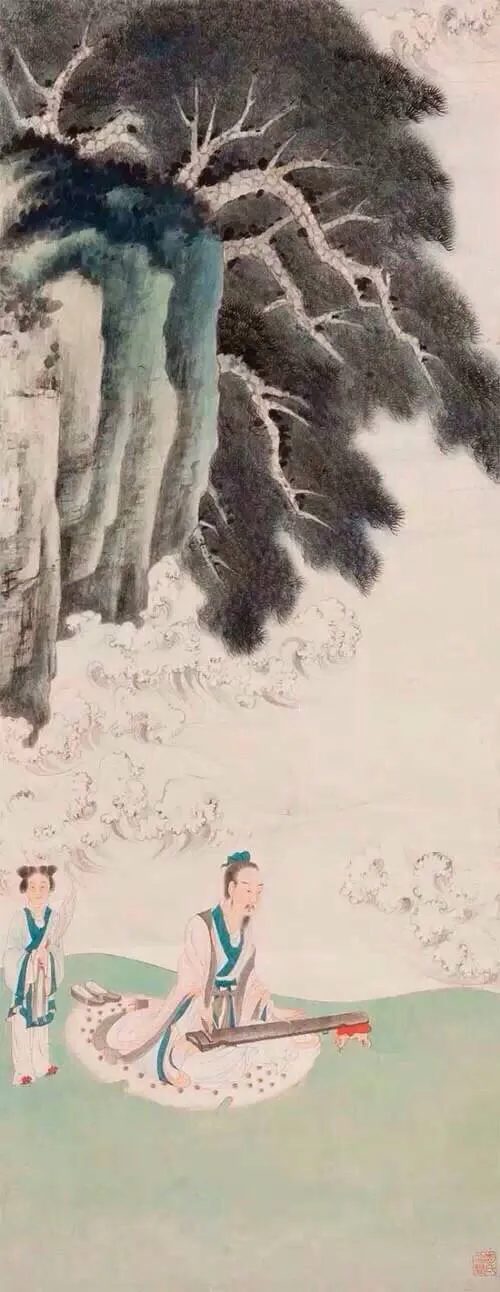

文章插图

意在笔先”是艺术创作必须来自生活感受和创造意境必先观察真景的结果 。所以必须解读自然景物的本真和本我,只有解读了才能创作出真正的艺术性画作 。中国画的整体思想就是“意”所以才有“意在笔先”的论点 。

文章插图

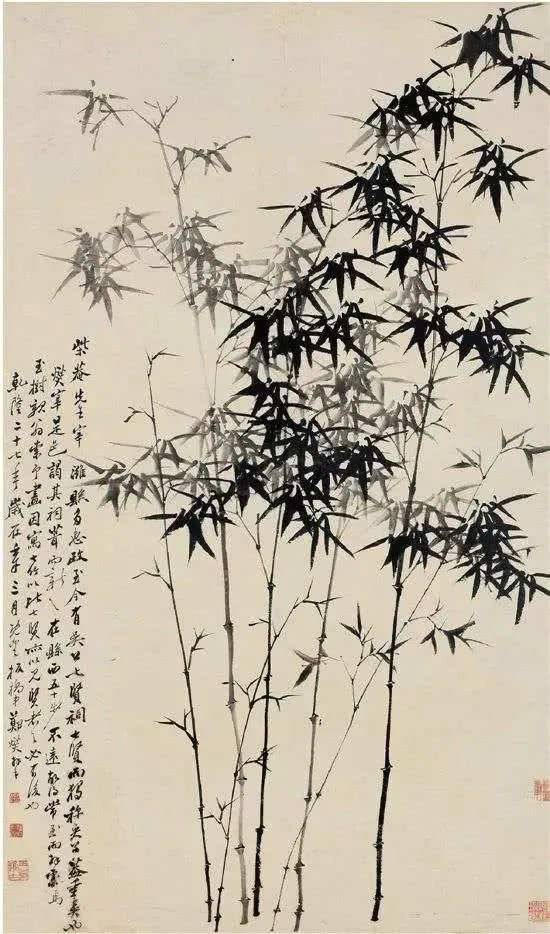

意在笔先”和“趣在法外”,要求艺术家既要有高超的技巧手法和丰富的艺术素养,又要具有外在于主体的丰满的、高质量的审美结构力.在创作之前做到“意在笔先”,有的放矢;在创作过程中将“胸中之竹”通过手中的笔墨、转化为“手中之竹”,心手相应;同时,又不局限于即初的意象,能心物相熔,“随机而化”,在舒展自适的“心物场”中实现艺术的自由化、个性化、生命化,达到“趣在法外”之化境.“意在笔先”和“趣在法外”不仅针对艺术的创作实践,而且对于艺术的审美品鉴也不无裨益 。

文章插图

清代画家郑板桥在他的一段题跋里这样写道: 江馆清秋,晨起看竹,烟光露气皆浮于疏枝密叶之间,胸中勃然,遂有画意,其实胸中之竹并非眼中之竹,是因而磨墨展纸,落笔倏作变相,于是手中之竹又不是胸中之竹也 。总之,意在笔先者定则也,趣在法外者化机也 。独画云乎哉!

- 你是怎么学会做菜的,还记得你做的第一道菜是什么吗?

- 完美手臂肌肉,怎样做手部肌肉训练?

- 怎样在自己家中正确存放老酒?

- 如果你是导演,你会怎么策划春节联欢晚会?

- 在深圳的春天拍婚纱照是怎样的一种体验?

- 人为什么会打呼噜,怎样才能不打呼噜?

- 端午节是怎样来的?为什么要划龙船?

- 大学毕业后怎样找工作?

- 怎样才能让孩子学好语文?

- 乾隆皇帝与普洱茶有怎样的故事?

特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。