不同的语境下,它的答案是不一样的。正在太空中组装建造的中国空间站,给出了自己的答案:1+1=1。系统的各部分各自独立,组成系统时又相互联系、相互作用,有机地形成一个整体。...

文章图片

1+1=?这是个数学问题 , 也可能成为哲学或文学问题 。 不同的语境下 , 它的答案是不一样的 。

正在太空中组装建造的中国空间站 , 给出了自己的答案:1+1=1 。

系统的各部分各自独立 , 组成系统时又相互联系、相互作用 , 有机地形成一个整体 。 来自系统科学的这一思想 , 在中国空间站的设计中再次得到宏观表达:组成空间站的各舱段(包括来访飞船)原为独立飞行器 , 对接后形成一个由空间站统一控制和管理的组合体;其组合过程实际上是控制权的交接或接管 , 新舱段将控制权交与空间站 , 将舱体与舱内资源融入空间站并形成扩展后新的空间站的一部分 。

枝叶新发 , 仍是树木一棵;溪流蔓生 , 成就大河汤汤 。

中国空间技术的重要开创者、两弹一星元勋王希季先生将此复杂精密的过程言简意赅地概括为“1+1=1” , 并将其明确为突破、掌握载人航天器交会对接技术的标志之一 。

文章图片

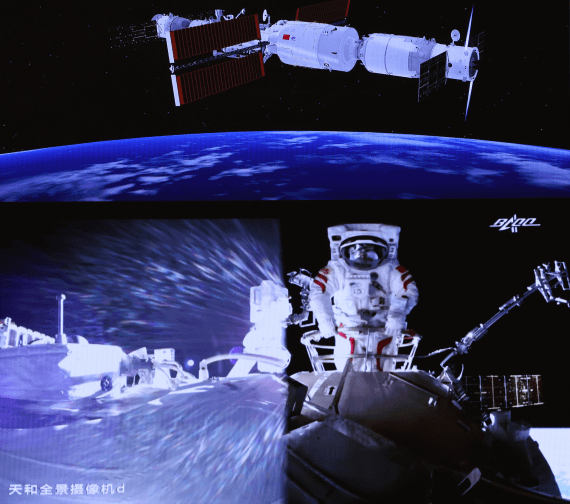

2021年7月4日 , 在北京航天飞行控制中心大屏拍摄的航天员刘伯明在舱外工作场面 。 新华社采访人员 金立旺 摄

人类航天器:对接融合的多维度观察

一览人类航天史上的多舱段航天器飞行任务可以发现 , “1+1=1”有着不同层次和程度上的实现 , 而这个看似简单的加法并不容易 。

结构及其运动控制的“1+1” 。 美国采用双子座飞船与改装后的二级火箭进行对接 , 对接后由飞船进行组合体控制;苏联用两艘飞船相互对接 , 对接后由模拟空间站的被动飞船进行组合体控制;1975年的阿波罗-联盟测试计划(ASTP) , 美苏两个飞行器互换角色进行了两次对接 , 分别担任主控方 。 这些任务中 , 对接前的目标飞行器与追踪飞行器独立进行各自的运动控制 , 对接后的两飞行器通过刚性连接装置在结构上成为一体 , 形成了具有新的几何构型和质量、惯量特性的组合体 , 随后由两飞行器中的一方统一对此组合体进行运动控制 。 两个飞行器的结构及其运动控制必须实现“1+1=1” , 这是形成组合体最基本的要求 , 也是早期交会对接飞行试验首先解决的基础技术 。

信息系统的“1+1” 。 人类太空探索活动进入空间站时代后 , 空间站的计算机对对接上来的新舱段进行统一管理 , 是为常态 。 实现信息系统融合的基础是通过对接机构实现两飞行器的电路连接 , 也可以在对接后由航天员手动拉线连接——国际空间站不少出舱活动 , 都包含了手动连接空间站与舱段电缆的任务 。 来自不同航天器的信息怎么融合?从最基础的相互采集遥测信息、代传指令、到信息网络并网 , 并在此基础上进一步实现信息系统重构 。 控制系统的重构为其中一种典型应用:空间站的控制器通过信息网络的并网连通统一使用各个舱段的敏感器和执行机构(发动机) , 从而实现控制优化 。

能源系统的“1+1” 。 俄罗斯电影《太空救援》讲了苏联礼炮计划中最后一个空间站礼炮7号在轨失控后的救援行动 , 这段真实历史就涉及到能源系统的维修和恢复 。 两个飞行器供电网络的并网有多种模式:(1)单向由空间站向新舱段输电并完全供其所需 。 比如 , 被航天飞机送上天连接至国际空间站后 , 欧洲和日本舱段完全由站上提供能源 。 (2)单向补充新舱段的供电短缺 。 比如 , 飞船对接至空间站后 , 因帆板受遮挡等原因导致自身发电能力受限 , 由空间站提供部分能源弥补不足 。 (3)双向供电实现能源跨舱段调配 。 空间站自身的可发电舱段通常以此模式工作 , 以灵活满足不同负载的使用需求 。 (4)在空间站出现故障或短时功耗过大情况下 , 通过飞船向站供电满足应急需求 。 上述的礼炮7号电源失效后 , 曾考虑让航天员从联盟T13飞船拉电源线至空间站进行供电 , 后因担心短路故障影响飞船电源 , 改为直接维修礼炮号设备 。

特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。