热控流体回路的“1+1” 。 能源调配总是伴随着设备发热及散热的调配 。 高效率的热调配措施是将舱段间的热控流体回路连通 , 直接将热量跨舱传输 。 此方法也可以用于均衡热控辐射器的散热能力 , 或在辐射器局部受损时进行散热区域调配 。

载人环境的“1+1” 。 中国航天员在飞船对接上核心舱后不久即开舱门进入空间站 , 这是因为核心舱与飞船采用了相同的压力体制 , 大气总压和氧分压设计状态一致 , 只需进行压力平衡消除微小压差即可 。 这就是密封舱连通后整个飞行器形成统一载人环境的结果 。 而在美苏ASTP计划中 , 联盟飞船采用760mmHg、20%含氧量的标准大气状态设计 , 阿波罗飞船为260mmHg和100%纯氧环境 。 为了实现真正的“太空握手” , 联盟飞船将大气环境设置为520mmHg、40%含氧量 , 并在对接后进一步将压力降至500mmHg , 阿波罗飞船则在对接后充入氮气调整空气成分并增压 , 这才打开了舱门 。

推进系统的“1+1” 。 媒体报道说 , 5月30日与中国空间站核心舱对接的天舟二号货运飞船除运送物资外 , “还需要实现与核心舱交会对接后的推进剂补给” 。 这里被称为“太空加油”的推进剂补加 , 可以视作一种特殊的、短时间的推进剂贮箱连通融合 。

天宫空间站:我们怎样在天上搭积木?

我国“天宫”空间站的三舱T字基本构型 , 大家应该很熟悉了 。 把它转化为公式 , 天宫空间站的系统设计为:1(天和)+1(问天)+1(梦天)=1(天宫) 。 等式右侧的“1”是一个完整系统 , 具备完整的功能、性能及系统冗余配置 , 所有的系统设计被分配至左侧的三个“1”实现 , 而这三个“1”又分别是独立的飞行器 。 这四个“1” , 是同步设计出来的 。

左侧的三个“1”中 , 核心舱为组合体的管理中心 。 但与和平号及国际空间站不同的是 , 天宫并非直接以核心舱为基础扩展若干舱段 , 而是在核心舱上组装两个实验舱后构成一个更加完整和可靠的T字形“核心组合体” 。 在官方发布的空间站任务规划中 , 此三舱的组装任务被称为“空间站建造阶段” , 正是说明了三舱作为空间站基本部分为后续扩展舱段奠定基础的地位 。

文章图片

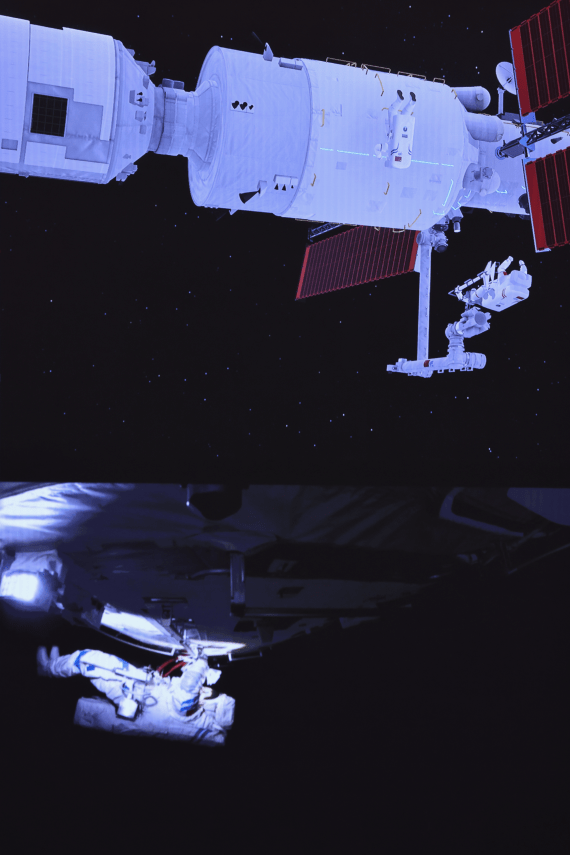

2021年7月4日 , 在北京航天飞行控制中心大屏拍摄的航天员在舱外工作场面 。新华社采访人员 金立旺 摄

和平号空间站和国际空间站 , 都是以核心舱的单舱为基础进行拓展 。 其中 , 作为第一个以搭积木方式组建的多舱段空间站 , 和平号的整体功能随着舱段的增加而不断拼接完整;国际空间站则是在航天飞机支持下采用桁架结构 , 因而具有规模扩展性好的优势 。

而中国空间站在采用新技术多维度实现“1+1=1”的基础上加强系统集成 , 独创性地一体化设计出整站三舱 , 尔后再开枝散叶地继续生长 。 三舱以“1+1+1=1”的方式构建了一个“组合体核心”、或者说强化版核心 , 作为“最强大脑”对整个空间站进行统一管理 , 保证各舱段、飞行器动作协调 , 并且在通过信息和能源网络并网实现系统重构后 , 正常情况下能实现资源的统一优化使用 , 故障情况下则有了更多的系统冗余 。

这样的总体设计 , 是对历史上航天器系统的创新发展 , 更充分体现了我国空间站建设“在规模适度条件下追求高效率”的目标 , 具有极高的资源利用效率和较强的系统冗余度 。

从天宫构型来看 , 三舱强耦合组成对称的一体结构 , 实验舱横置 , 端部分别配置了双自由度大帆板 。 两实验舱对向连接 , 形成近40米的结构跨度 , 实际上起到了类似国际空间站桁架结构的作用 , 较好地解决了帆板相互遮挡的问题 , 明显优于和平号各舱段的辐射状连接形式 。

特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。