听别人说帝王陵墓都有啥流沙,翻石,机弩等暗器,工作人员也很小心,但打开后发现,除了气味难闻,没啥机关,但为了保险起见,放了一只鸡,几天之后,鸡还是好好的,工作人员才敢进入 。

4.悲剧发生

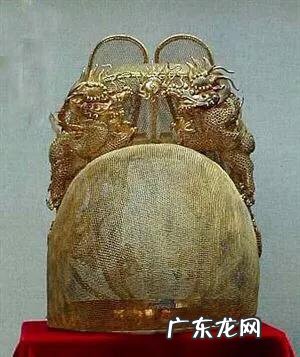

文章插图

定陵的挖掘没有弯路,很顺利,找到文物3000多件,但由于缺乏专业知识,对出土的珍贵丝织品护理保存不当,导致黑化,硬化,碎裂 。包括皇帝龙袍在内 。正值文革爆发,有关人员被批斗,离开岗位,打开的陵墓无人照看,里面的木质材料开始腐烂,万历皇帝的棺椁(金丝楠木)被扔到后山,农民捡起烧火,万历皇帝及其两位皇后的尸骨被一把火烧了个干干净净 。

5.禁止挖掘帝王陵

悲剧发生后,时任国家文物局局长、中国科学院考古研究所所长郑振铎和副所长夏鼐先生随即上书国务院,请求立即停止再批准发掘帝王陵墓的申请,周恩来总理批准了这一申请 。不主动发掘帝王陵从此成为考古界的一个定规 。

从那时起,帝王陵就成为了考古界的一个悲殇,定陵的损失之惨重,难以估量 。是考古界一个惨痛的记忆 。

欢迎大家讨论,留言关注我,谢谢转发,谢谢了 。

长期以来,因为定陵考古事件,很多人一提起考古,便将之与盗墓等同起来,这种赤裸裸的抹黑,考古工作者虽有千万条理由去反驳,黑子们只揪住这一条不放,不得不说是考古界的极大损失 。

考古的目的是什么呢?

以哲学的角度去回答,考古的目的就是探究“我们是怎么来的”;以历史的角度去回答,考古的目的就是“挖掘历史的真相” 。

文章插图

盗墓的目的呢?单纯是为了获取利益 。

定陵考古之前,中国考古虽然有很多不规范的地方 。不过,考古一系列流程,从勘探、发掘、文物入库,一直到写发掘报告,所有步骤透明公开少有诟病,这种形式对当时的人们冲击很大;尤其是目睹了盗墓贼的疯狂盗掘之后,考古给人的印象颇好 。

当时,中国历代王朝的帝陵,除了明代之外,几乎都遭到盗掘;加之民间有“发掘帝陵有损阴德”的说法,考古界一直未曾主动发掘帝陵 。

1955年,中国著名历史学家、时任北京市副市长的吴晗,提出了一项号称能够“解开十三陵所有秘密”的考古计划,这项考古计划,便是发掘明十三陵中规模最为宏大的明成祖朱棣的陵墓——长陵 。

这项计划,得到了诸多历史学家的支持,包括郭沫若、沈雁冰(即茅盾)、邓拓、范文澜等等 。

支持这项考古计划的人里,吴晗是历史学家、郭沫若是古文字学家、沈雁冰是作家、邓拓是新闻工作者、范文澜是历史学家……奇怪的是,这些主导发掘明长陵的人里,没有一位是考古学家 。

当时最有名的考古学家夏鼐,则对发掘明十三陵持反对态度 。

因此,吴晗的这项考古计划根本就是一项没有考古学家支持的考古计划;当发掘长陵的计划获得批准之后,夏鼐作为当时最权威的考古学家,又不得不亲自主持发掘工作,可见他对发掘帝陵的重视 。

从1956年3月开始,一直到1958年9月,明十三陵的发掘工作,从长陵换到定陵,一直持续了两年半之久 。

在对定陵的考古发掘中,出土了大量的珍贵文物,其中最为珍贵的文物,无疑是定陵的墓主人万历皇帝和他两位皇后的尸骨,要知道,这可是迄今为止,在新中国重见天日的唯一一组保存完好的清朝以前的帝后尸骨 。

- 为什么晚上睡觉时只要有一点响声,大脑神经就会紧张?

- 为什么梭子蟹蒸熟后全是黑水 蒸梭子蟹怎么不掉脚

- 一年一度的七夕节如约而至,大家七夕节最想对最爱的那个人说哪些情话?

- 抑郁症去医院该挂什么科?该怎么跟医生说?

- 清明节为什么在中国的传统节日中是一个非常重要的节日?

- 有些事怎么努力都不会成功,怎么办?

- 为什么感觉现在机票这么便宜?

- 端午节为什么要吃粽子?为什么家家早晨起来插艾条?

- 为什么有的男人认为女人怀孕,生孩子,带孩子都是在玩?

- 有人说,有灵性的动物最好不要打,否则后果很严重,你经历过吗?

特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。