铃木部队、板垣师团, 日军军队番号为何加上师团长名字?

----铃木部队、板垣师团 日军军队番号为何加上师团长名字?//----

----铃木部队、板垣师团 日军军队番号为何加上师团长名字?//----

----铃木部队、板垣师团 日军军队番号为何加上师团长名字?//----

"multi_version":false

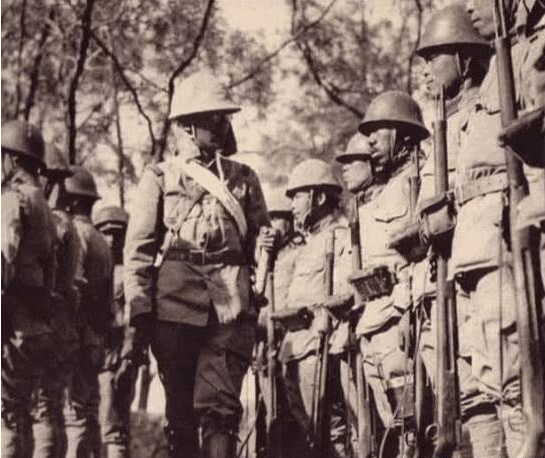

抗战时期中国的新闻报道中 , 经常会在日军师团的番号前面加上师团长的名字 , 以示强调 , 例如“板垣第5师团” , 甚至干脆简称为“板垣师团” 。 而日本国内的报道在这方面则显得比较混乱 , 首先大部分情况下日本报道不会出现“师团”这样的字眼 , 偶尔出现时一般会在师团番号上加上一些地名 , 例如“广岛第5师团” , 在1939年之前 , 直接将“第5师团”称为“广岛师团”的情况也并不少见 。

与“师团”、“旅团”等鲜有出现相对应的 , 是日本当时的新闻报道中经常出现例如“兵团”、“部队”这样奇怪的单位 。 更有甚者 , 日本当时的新闻报道 , 包括日军的正式文件中 , 经常将某一师团的番号略去 , 直接用一个字代替 , 例如“鲤兵团”、“枫兵团”、“玉兵团”等 , 让对日军不太了解的人看后感到一头雾水 。

造成这种情况的原因 , 主要是日本军队在所谓“保密防谍”方面偏执的要求 。 在中国全面抗战爆发之前 , 日本军方为了防止外国间谍通过分析日本国内的新闻报道 , 推测日军各部队的驻地和规模等情报 , 专门要求媒体在提到日本的师团和旅团时 , 以“兵团”替代 , 与之对应 , 联队和大队称为“部队” , 中队和小队则称之为“队” 。

中国当时以日军师团长姓名代称其指挥部队的方式 , 日本军队早在1931年的“九一八”事变时期就在使用 。 使用的理由 , 主要也是给中国方面的情报人员分析日军编制制造困难 。 随着中国全面抗战的爆发 , 越来越多的日本部队在中国战场遭遇重创 , 当时日本国内的新闻媒体 , 为了粉饰这一情况 , 经常将遭到重创的部队“包装”成以一当十的勇武部队 , 为了突出指挥官的高明 , 日本记者经常会用大队(团级单位)指挥官的名字来命名“某某部队” 。 而日军在官方文书中 , 则通过加上指挥官姓氏来区别“常设师团”和新编成的“特设师团” 。 例如在诺门罕战役中被苏联红军重创的第23师团 , 属于1938年成立的三单位制“特设师团” , 因此在日军的文件中一般用师团长小松原道太郎的名字命名 , 称为“小松原兵团” 。

不过 , 日军很快发现 , 用指挥官名字来命名新部队会带来很多麻烦 。 尤其是考虑到面对中国抗日武装的猛烈打击 , 不少日军部队损失惨重 , 指挥官被撤换甚至被击毙 , 部队代称也只能跟着变换 , 以至于很多基层日军官兵自己也弄不清本人是隶属于“铃木部队”还是“小林部队” 。 为了统一和规范各部队的代称 , 日本陆军在1940年颁布的《1940年陆军动员计划令细则》中 , 详细规定了各级部队的代称编制规则 。

首先 , 对于师团和旅团级别的部队 , 统一授予一个单一汉字的代称 , 即所谓“兵团文字符” 。 这项举措受到了大部分师团的欢迎 , 但1937年以前就存在的常设师团却并不满意——它们的特权被取消了 。

实际上 , 日本陆军最初的师团级单位 , 是所谓“镇台” 。 1888年镇台被废止 , 各镇台直接改编为日本陆军的最初7个师团 。 日俄战争之后 , 日本陆军单位基本维持在20个以下 。 这些师团分别对应日本国内的十余个师管区 。 由于其后在第一次世界大战和宇垣军缩时期 , 日本陆军师团总数不断发生变化 , 师管区总数也随之变化 。 但各师团的兵源籍贯却稳定下来 。 于是各部队就根据兵源和驻地给自己起了和地名相关的代称 。 例如第18师团 , 因为最初驻扎在久留米 , 因此也被称为“久留米师团” 。

特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。