“我们有上亿的风湿免疫病病人 , 只有1万名医生 , 这些病人到哪去了 , 基本上都去看电线杆了 , 这就是现状 。 ”徐沪济表示 。

而从药物开发企业的角度来看 , 王敏谈到 , “我们之所以一开始就专注于免疫炎症领域 , 主要看到了这的确还处于一个比较初期的阶段;从创新药开来来说 , 大家对于疾病认知还是有限的 , 尤其在中国这样一个大国 , 对于免疫疾病还是处于缺医少药阶段 。 ”

解决新药研发瓶颈问题:致病机理

1897年 , 德国拜耳公司首次生产出阿司匹林 (Aspirin) , 它迅速成为治疗风湿病的标准用药 , 迄今人类已消费约1万亿片阿司匹林 。 徐沪济提到 , 这是风湿免疫病近百年来药物治疗的起点 。

总体而言 , 目前免疫介导的炎症性疾病(IMID)的治疗包括两大目标 , 一是症状缓解和功能维持 , 二是延缓组织损害进程 。 上述兴业证券的报告指出 , 目前 , 治疗自身免疫病药物主要分为非甾体类抗炎药(NSAIDs , 阿司匹林、对乙酰氨基酚等)、甾体抗炎药(SAIDs , 主要为糖皮质激素类药物)和传统改善病情抗风湿药(DMARDs , 甲氨蝶呤、柳氮磺嘧啶等)三类 。 近十年来 , 则以细胞因子、受体和信号分子为治疗靶点的靶向生物制剂发展迅猛 。

徐沪济将上述药物治疗概括为经历了三个里程碑的过程 , “第一个就是症状治疗 , 有什么治什么;后来知道是免疫问题了 , 用激素等进行免疫学治疗 , 但是副作用非常大;现在我们进一步用靶向治疗 , 效果非常好 。 ”在他看来 , 第四个里程碑的到来则要依托于这类疾病机制的解决 。

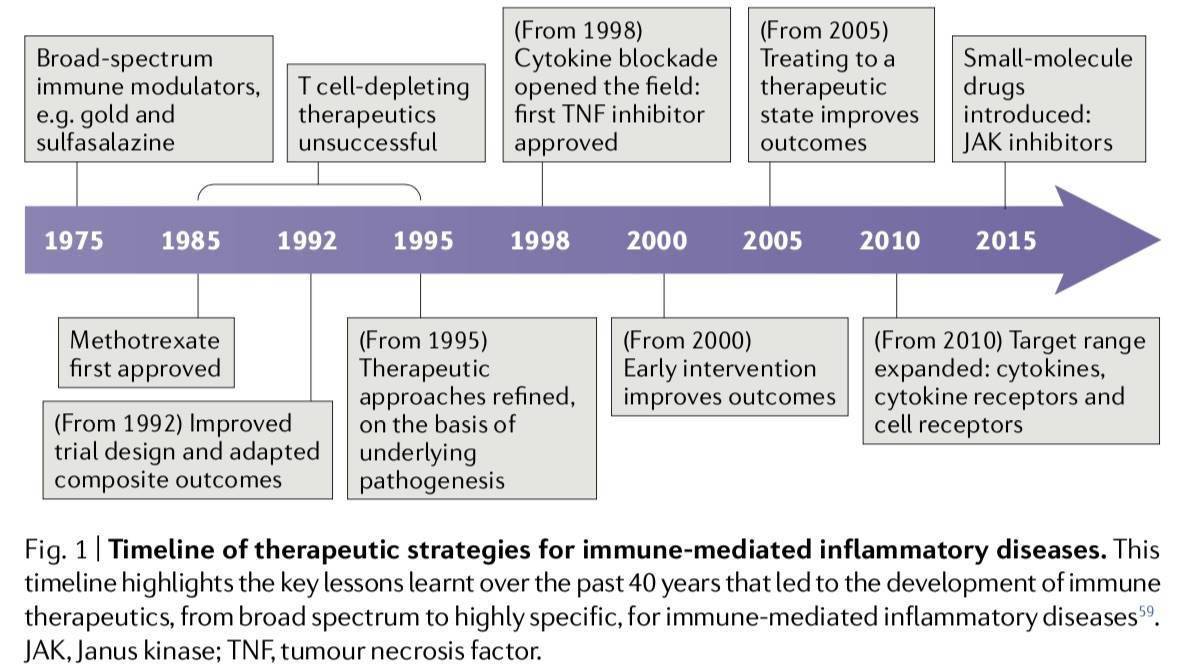

文章图片

免疫介导的炎症性疾病治疗策略时间表 。 图来自论文“Immune-mediated inflammatory disease therapeutics: past, present and future” 。

Lars Fugger等人也提到 , 尽管详细的分子、免疫学、遗传学和临床研究都深入理解了诱发某些自身免疫性疾病的分子机制 , 但目前研究人员仍然并没有完全理解人类自身免疫性疾病的驱动子 , 包括环境因素和发病机制等 。

沈南也谈到类似问题 , 最近几年当中有一些靶向药物的出现 , 包括针对T细胞的靶向药物 , 或者是针对B细胞清楚的一些药物 。 “但核心的问题还是在于 , 我们所有现在的药物 , 它所针对的免疫细胞的亚群相对来说还是非特异的 。 ”同样 , 在治疗红斑狼疮时 , “我们现在所用的一些免疫抑制的小分子药物 , 或者化合药物来进行免疫细胞干预 , 它所靶向的通路 , 也不是红斑狼疮特异性的 。 ”

“我们要解决的核心 , 实际上是新药研发的一个瓶颈的问题 , 主要从发病机制研究上面解决源头上的一些很基础的问题 。 ”沈南在机制探索方面已进行了多年的研究 , 就在今年1月 , 沈南等人在国际学术期刊《自然-通讯》(Nature Communications)发文 , 研究团队整合了表观遗传学、3D基因组学及CRISPR技术 , 率先将系统性红斑狼疮自身免疫性疾病风险遗传变异与病因联系起来 , 阐明了在狼疮发病关键通路中起重要调控作用的非编码RNA相关分子遗传学机制 , 为治疗提供了新方向和靶点 。

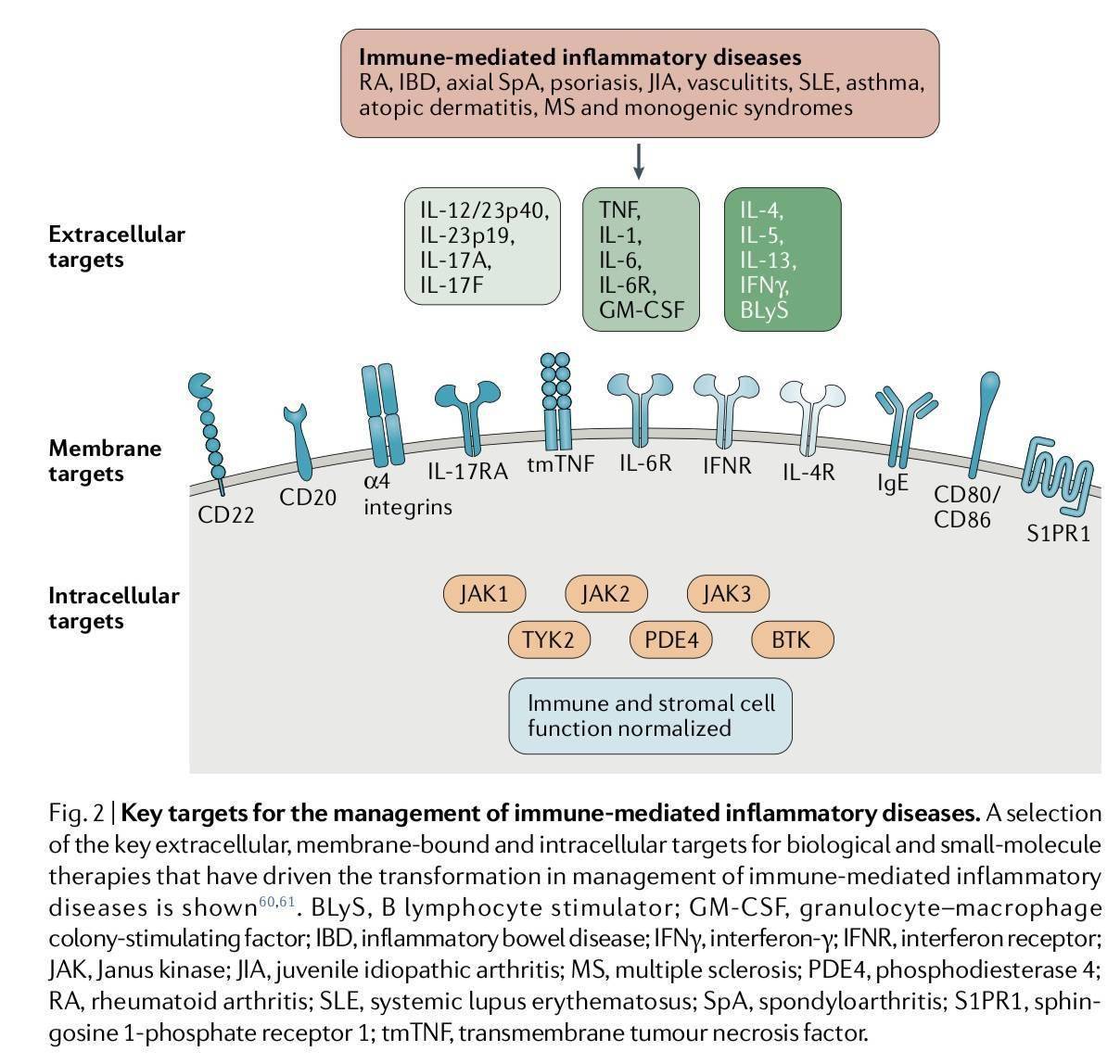

文章图片

免疫介导的炎症性疾病主要靶点 。 图来自论文“Immune-mediated inflammatory disease therapeutics: past, present and future” 。

值得关注的是 , 今年3月 , 国家药监局宣布通过优先审评审批程序附条件批准荣昌生物泰它西普(商品名:泰爱)上市 , 可用于部分系统性红斑狼疮患者的治疗 。 荣昌生物称 , 泰它西普系双靶点生物药 , 靶向两类对B淋巴细胞发育至关重要的信号分子 , 即B淋巴细胞刺激因子(BLyS)和增殖诱导配体(APRIL) , 因此能够降低B细胞介导的自身免疫应答 , 达到治疗缓解自身免疫性疾病的目的 。

特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。