为清除乱象横生的不良风俗,地方官们除了实施相关旨在移风易俗的朝廷指令之外,还持续致力于系统发挥城市宇宙观秩序化作用的工作 。乾隆版《晋江县志》卷二《规制志》载:

都邑之建,首举大端,而后次第,因之相及 。阴阳和会之乡,风萦水聚,必树城郭,以为因是,以一室鸣琴 。四方向化,自驿会市尘,以圣表厥宅里 。

从泉州地方史家所收集的历史考古资料[1]看,尽管这座古城的实际形态与经典定义中的城市宇宙秩序理想之间存在着诸多脱节之处,但这座古城却似乎空前需要被重新想象为以上理想的“真实实现” 。

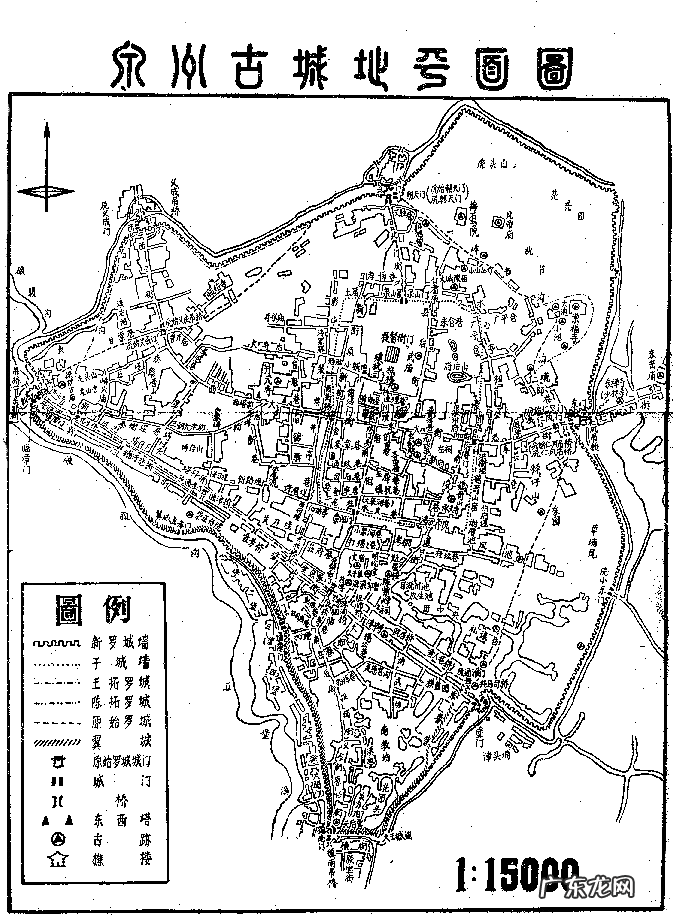

文章插图

▲王愚《泉州古城址平面图》此图系根据1922年泉州工务局测绘的“福建泉州城市平面图”绘制

是什么东西赋予地方官员以能力,将有活力而无秩序的泉州,与正统城市宇宙观的理想模式联系在一起?在官方看来,给旧的地理空间以符合正统的理论阐发,在既定城市空间格局中通过“神圣”区位的重新配置,创造出一套空间象征语言,以发挥礼仪的作用,这些已足以使城市空间获得正统内涵,而它是官府在没有大兴土木的情况下可以做到的 。地理象征、“神圣”建筑、礼仪手段的综合,使泉州可以被“阅读”成一种自然而然的、由其创造者本身的现实生活转化而来的秩序 。这种空间设置的符号化的目的,就是构造一个天、地、人和谐相处的居处,透过它,人可以“仰则观象于天,俯则观法于地”,从而认识到,“天则有日月,地则有阴阳,天有五星,地有五行,天则有列宿,地则有州域 。三光者,阴阳之精,气本在地,而圣人统理之”(《史记·天官书》第五) 。泉州儒士李光缙曾用中华正统宇宙观来“解读”伊斯兰清净寺的空间,在《重修清净寺碑记》中,用“太极”“两仪”“四象”“八卦”“乾元”等概念来解释这座伊斯兰教崇拜场所 。他说,清净寺“中圜象太极,左右二门象两仪,西四门象四象,南八门象八卦,北一门象乾元” 。

文章插图

▲李光缙撰《重修清净寺碑记》碑(左)万历三十七年(1609),277cm × 177cm记录了修缮艾苏哈卜寺的过程

这样的形容用在清净寺上,可见当时泉州主流的空间阐释方式已经深深地浸透在理学化的“易学”宇宙观中了 。在明清方志中,泉州地理往往被划分为五个部分,即官方用语所谓的“星野”“山川”“封域”“城池”以及“铺驿”或“市里” 。以此为名目的地域等级体系,就是泉州府的行政空间范围 。“星野”是指这一行政区的外围空间,“山川”指在此一行政管辖范围内的山脉与河流,“封域”指附属于此州的县、村、里等乡村地区,“城池”表示州府与外界的界线,“铺里”指的是城墙之内的地区 。可以认为,泉州这五层划分是“五服”——即帝都以外的甸服、侯服、绥服、要服、荒服——古制的城市空间缩影 。这种划分是同轴的,并为世界,即天(星野)、地(山川、封域)与天下中心或国家(城乡地区)之间的和谐关系设计了一个理想模式 。从这个理想模式来看方志中的泉州地图,即可发现它与太极图的基本结构是相似的 。太极图的中心意涵,在于宇宙的起源与演化规律的抽象演示,这个规律就是太极生阴阳、阴阳生四象、四象生八卦 。依照这个规律来类推,泉州城市的构筑模式则依循如下等式:政府=太极或宇宙一体,城市及其辖区=阴阳,“封域”=皇权行政地理=四象,“星野”=八卦 。除此之外,明清泉州的空间象征,也很强调帝国“分野”系统 。“分野”建立在三个系统之上:一是代表着天之九域与九州相一致的周礼系统,二是代表着行星轨道十二站与十二地支相类的系统,三是地界二十八区与天界二十八宿的系统 。“分野”的划分 。同时还是一种对宇宙的想象和一张把华夏当作世界“中国”来描绘的地图 。这些类比还可进一步地与天、地、人的古老三分模式相联系,即:“星野”=天,“封域”=地,城市=人 。

- 容县梁二屋宅风水

- 家里养龟风水 书房养乌龟好不好

- 办公桌龙摆件龙头朝向 风水龙摆件的龙头朝向

- 鹤仙人图片 仙人骑鹤穴风水图穴在什么地方

- 玉树图片盆景 风水植物玉露图片大全

- 八运酉山卯向布局图解 九运酉山卯向风水详解

- 眼疾 风水

- 佛山风水摆件市场 广州哪里有卖风水摆件的

- 四象风水的基本要求 四星指什么

- 床头朝东南方向风水 床头在西南方向风水

特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。