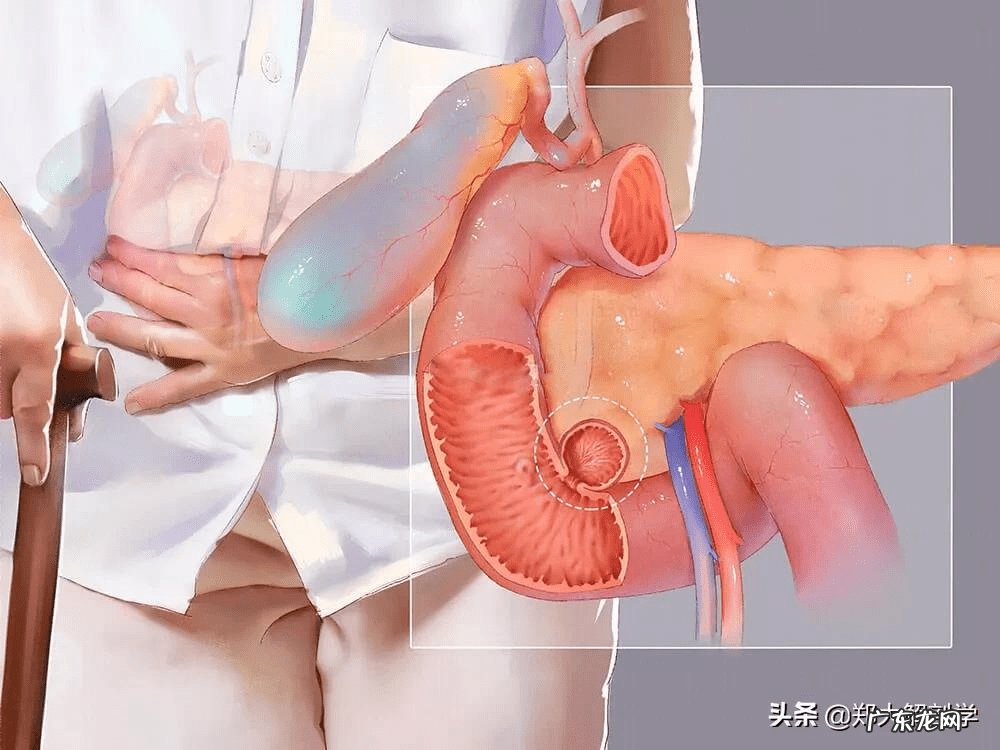

十二指肠憩室为十二指肠肠壁局限性向外突出的圆形、椭圆形或管形的袋状物 。

文章插图

本病多发生于40-60岁的患者30岁以下较罕见,发病率随着年龄的增长而增加,男女发病无明显统计学差异 。90%以上的憩室并不产生症状而于检查时发现,仅少数患者可出现梗阻、穿孔、出血等症状或继发胆管炎、胰腺炎、胆石症等出现相应症状 。

既往按胃肠X线钡餐检查十二指肠憩室的平均发现率为2%,但内镜及尸体解剖对十二指肠憩室的发现率可高达10%-22% 。十二指肠憩室发病率仅次于结肠憩室,是小肠憩室的常见类型,占全部小肠憩室的45%~79% 。

病因

不同类型的憩室,其产生原因不同 。

先天性憩室 少见,是先天性发育异常,出生时即存在 。此类型憩室壁的结构包括肠黏膜、黏膜下层及肌层,与正常肠壁完全相同,故又称为真性憩室 。

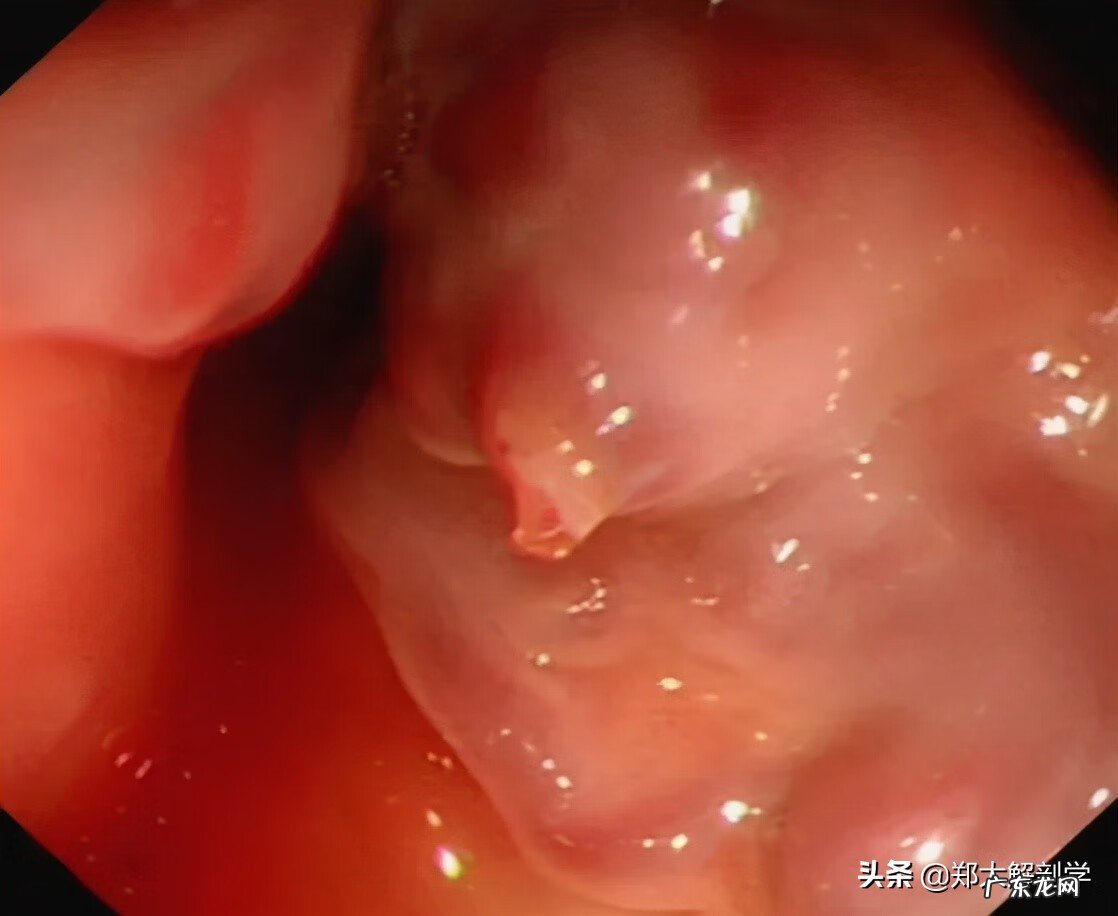

原发性憩室 形成的基本原因是十二指肠肠壁局限性薄弱和肠腔内压增高 。从胚胎发生学来看,十二指肠乳头部是前肠和后肠的结合部,为先天性薄弱区,另外,在 Vater壶腹周围,因为有胆管、胰管、血管穿过,该处缺乏结缔组织支撑,故十二指肠憩室在此处多发 。

文章插图

肠腔压力增高的机制不甚明确,通常认为是在肠道肌层节段性痉挛的基础上发生,近年有学者提出,随着年龄的增大肠壁肌肉及迷走神经发生退行性变,导致肠壁肌层内在肌肉紧张力逐渐缺乏和肠道平滑肌功能失调也是憩室发生的重要原因 。

总之,多种原因导致的肠腔压力长期持续或反复增高的情况下,肠黏膜及黏膜下层组织从肠道肌层最薄弱点被挤出最终形成憩室,所以此类憩室壁的肌层组织多是缺如或薄弱 。

继发性憩室 多由于十二指肠溃疡或慢性胆囊炎等肠壁外炎症组织所形成的粘连瘢痕牵拉所致,常位于十二指肠球部,故又称为假性憩室 。

文章插图

病理

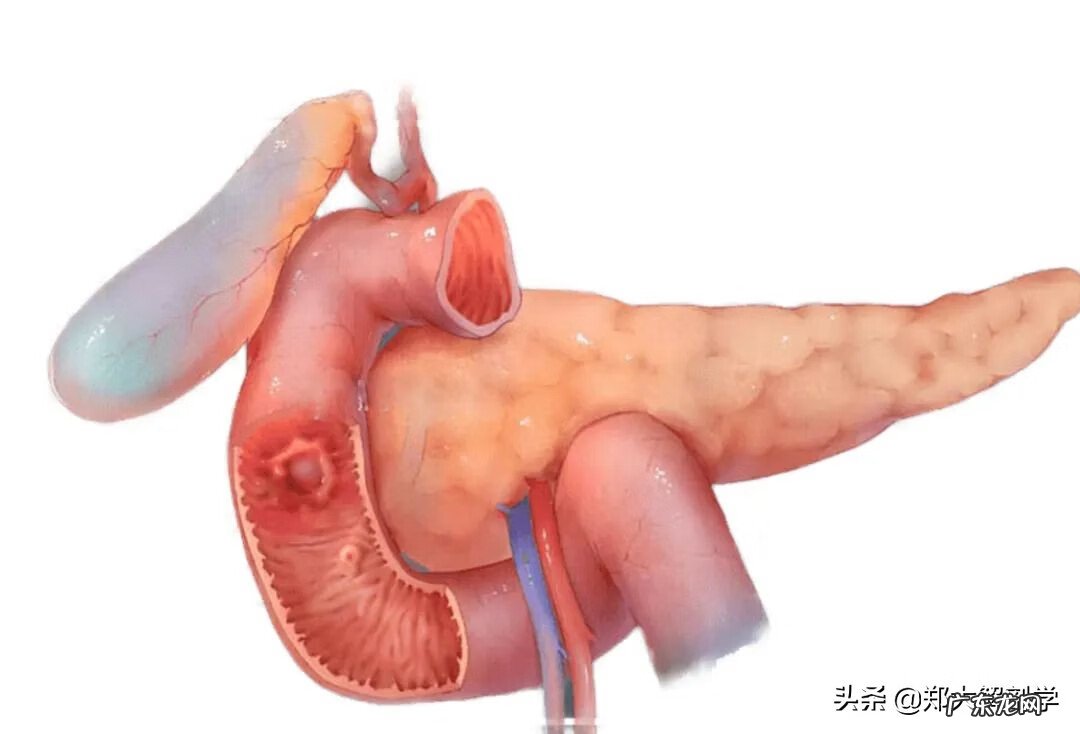

十二指肠憩室90%是单发的,多发憩室约为10%,患者同时存在两个以上憩室或胃肠道其他部位也同时存在憩室 。60%~70%憩室发生在十二指肠降部,20%的憩室位于十二指肠的水平部,10%位于上升部 。继发性憩室则多在十二指肠的球部 。

根据憩室突出方向与十二指肠腔的关系,可分为腔内型憩室和腔外型憩室 。

临床前者常见,而腔内憩室罕见 。腔内型憩室的憩室壁是由两层肠黏膜和其间少许黏膜下结缔组织构成,呈息肉状或囊袋状附着于十二指肠乳头附近,于肠腔外触之如似肠腔内息肉,此类病例常伴有其他器官的先天性畸形 。

位于十二指肠降部的憩室中约85%位于肠道内侧壁,其中绝大部分又位于十二指肠乳头附近,常在胆总管开口处2.5cm的范围内,亦称为 Vater壶腹周围憩室或乳头旁憩室(PAD) 。

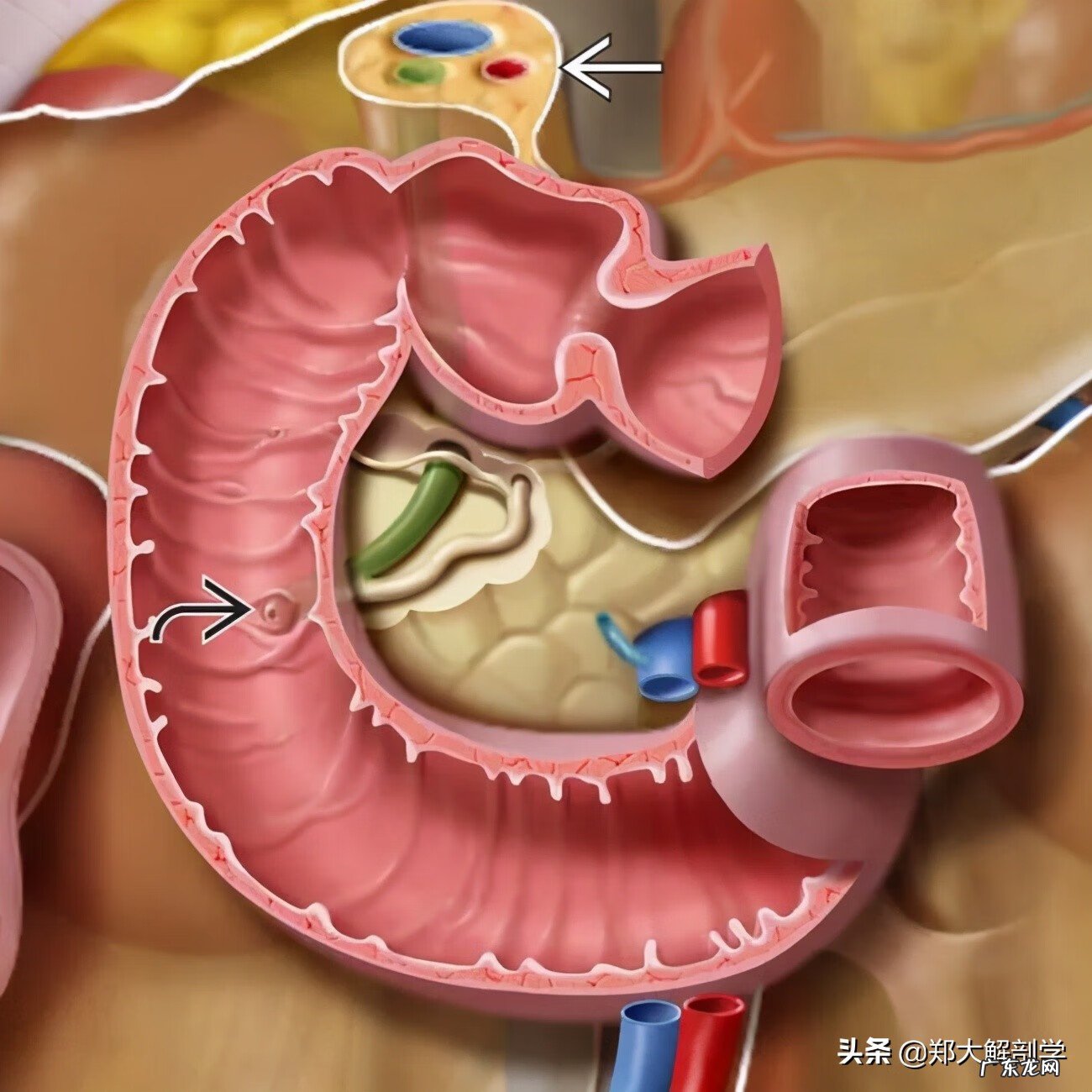

文章插图

根据憩室与乳头的解剖关系,乳头旁憩室又分为A、B两型,十二指肠乳头位于憩室旁为A型,乳头位于憩室内为B型 。乳头旁憩室常位于胰腺表面或胰腺后面,甚至嵌入胰腺组织中 。

憩室膨胀可压迫胆总管下段或胰管,常因此可引起梗阻,妨碍胆汁或胰液引流,破坏Oddi括约肌功能,继发产生胆管炎及胰腺炎等并发症 。另外,十二指肠降部的憩室也可压迫十二指肠形成十二指肠不全性梗阻 。

憩室大小不一,直径0.5~10cm均有报道,形状可呈圆形、分叶状或管状等 。其大小、形态与解剖位置、肠内压力影响及憩室形成时间的长短有关 。

- 癔症型人格的主要特征 癔症型人格是什么意思

- 吃甘蔗上火是怎么回事 甘蔗上火吗?

- 澳洲的藻油dha好吗 澳乐乳dha藻油成分安全吗是真的吗

- 重阳节是几月几号农历,中秋节是几月几日

- 第一产业是什么为主的,第一第二第三产业是指什么

- 八万左右自动挡汽车哪款好女士 推荐五款8万元左右的自动挡车型是什么

- 康熙的福字 福临是哪位皇上

- 凿壁偷光原文及翻译注音 凿壁偷光的意思和寓意是什么

- 凤凰男是啥意思是贬义词吗 凤凰男的婚姻观

- 在境外的外籍人员是什么意思 外籍是什么意思?

特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。