“荒诞”的第二个来源 , 是“理性”与“非理性”两个世界的对抗关系 , 前者是我们通过监控仪器与大数据所观看到的“事实” , 即“日常生活”的“真实”;由大数据的监视片段组成 , 不带任何情感记录与评判 。 通俗地讲 , 是人类的故事被监视器与计算机程序语言和大数据记录与筛选 , 组成了我们通过监视器和电脑显示器观察到的人的行为与言谈举止的冷冰冰的画面 , 其画面的内容 , 或者是犯罪记录调查 , 或者是热门的主播直播间 , 这两者也有所区别 , “监视世界”是主体被监视和被观看 , 而“直播间”是主体主动选择了被“监视”和“观看” 。

艺术家团队进行每天二十四小时录取材料 , 用了二十台电脑截取真实影像素材 , 以近乎上帝的视角进行冷冰冰的客观记录 , 构成了一种现实 。 但徐冰又采用了蒙太奇手法 , 以拼贴式重新组装日常生活截取的监控片段 , 形成了一个观看与被观看的权力游戏 , 而不是对权力结构的单一阐述与模仿 , 更是像艺术、巫术、游戏一般 , 这个虚构的故事也是我们所要相信与讲述的事实 。 荷兰语言学家、历史学家赫伊津哈在《游戏的人——文化的游戏要素研究》一书里 , 持有这样一种观点:文化产生于游戏之中 , 而游戏场所即隔开、围住、奉若神明的禁地 , 如竞技场、牌桌、庙宇、舞台、银幕、网球场、法庭等这些场所 , 都是平常世界里的临时世界 , 特别是在

游戏的场所内 , 创造秩序 , 游戏即秩序 , 平常生活的规则不复存在 , “我们是另类 , 行事也是另类” 。

文章图片

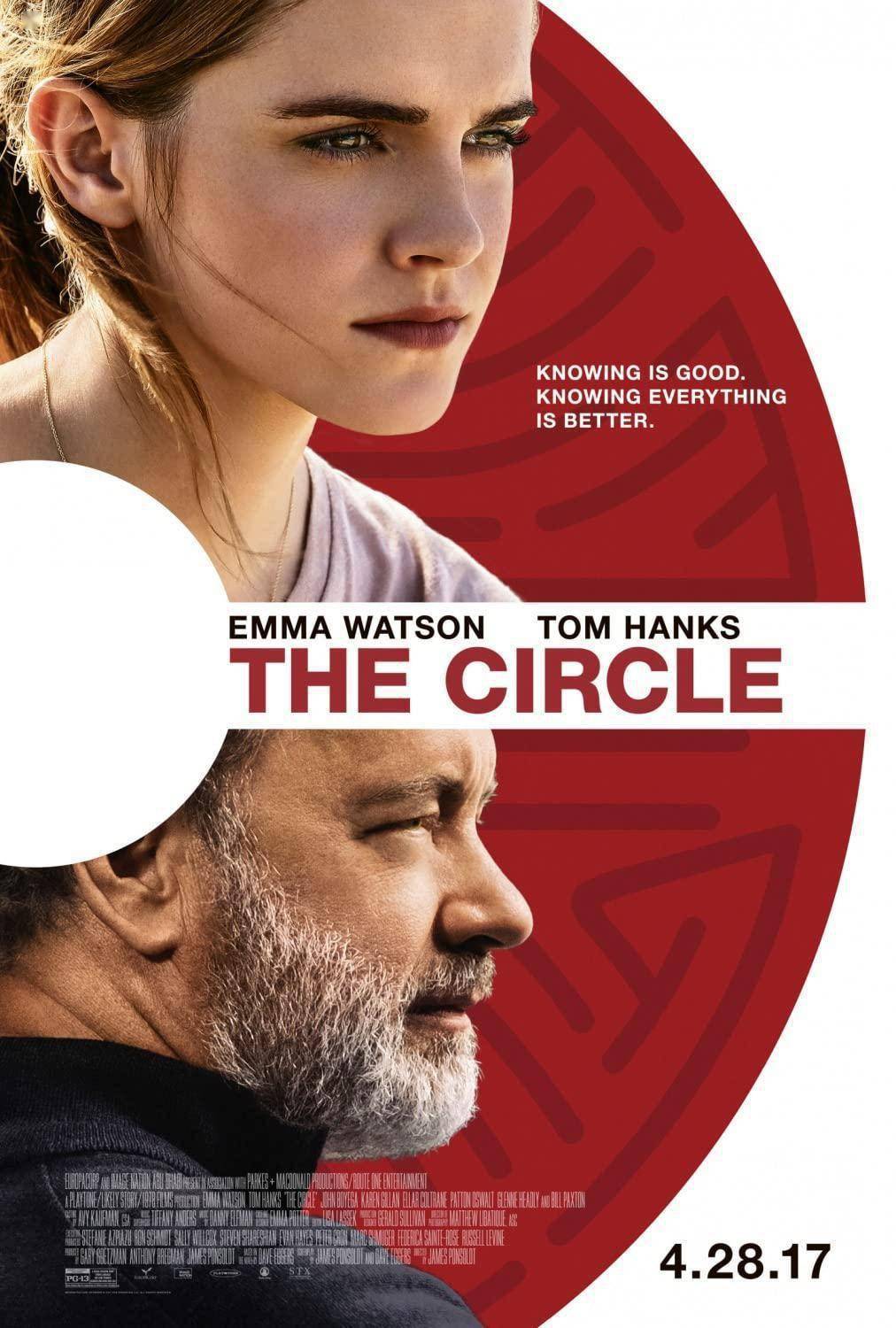

《圆圈》

我们观看和记录到的事实与我们所相信、用(艺术)讲述的事实 , 形成了对抗式的结构 , 打破了监控和大数据记录的社会真实素材的原有叙事结构 , 模糊了现实与虚构 , 变成了一个镜头下的“虚拟人生”故事 。 荒诞与真实的问题 , 早已是老生常谈 , 在《档案:一部个人史》一书中 , 英国学者蒂莫西·加顿艾什(Timothy Garton Ash)通过重读自己的档案 , 讲述了在东德斯塔西监控下的知识分子生活 , 提出了人权面对公共安全的矛盾境况 。 又如艾玛·沃森、汤姆·汉克斯主演的电影《圆圈》 (Circle , 2017) , 在监控和跟踪的世界里 , 艾玛为了成为更好的自己 , 选择做一个几乎暴露全部日常生活的志愿者 , 而成为了一个被人关注的明星人物 , 但是发生了意外 , 她的父母隐私被泄露 , 她还遭遇了男友出车祸的悲剧 , 艾玛最后将实施这个计划的公司领导变成了被全程监控的对象 , 而在结局里 , 她悠哉地坐在皮筏艇上 , 向几架监控的无人飞行器平静地问好 。 这样看似皆大欢喜的电影故事 , 其实提示了阶层、权力、金钱对监控话语权的掌控 , 也令人反思监控技术导致公领域与私领域界限逐渐消失的问题 。

【苏典娜评《蜻蜓之眼》︱荒诞与反抗】徐冰的《天书》《鬼打墙》等作品也是对荒诞、无意义本身的探索 , 赋予人生的无意义以荒诞的艺术意义 , 正如加缪所言 , 荒诞诞生于一种比较之中 , 差距越大 , 荒诞性越大 。 对抗与荒诞紧密联系 , 正如《蜻蜓之眼》通过建构“游戏人生”的荒诞性 , 对日常生活的自在状态进行反抗 。

特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。