最近互联网圈子流传一则新闻 , 美国亚马逊公司一位六十三岁的员工斯蒂芬·诺曼丁因为计算机跟踪算法评分太低遭解雇 , 用他的话来说 , 被“一个机器解雇了” 。 公式化的解雇邮件冷冰冰地写道:“你已经被Amazon终止合同 , 原因:个人评分已低于Amazon的规定分数 。 ”因为算法发现这名员工没有正确地完成相关的快递送达工作 。 这个算法系统会自动根据评估生成解雇命令 , 甚至不用主管的批复 。

文章图片

从社会层面而言 , 监控可以帮助社会维护治安 , 通过监视来规训人的社会行为 , 也使得人处于无意识的被监控之中 , 而让私人领域的范围逐渐缩小 。 当代艺术家徐冰的实验性影像作品《蜻蜓之眼》展示了人工智能时代背景下如何用大数据和网络监控视频制造一个虚拟的“游戏的人”的形象 , 构造我们对互联网技术未来的想象 , 也试图赋予网络数据监控时代“游戏的人”所存在的两种“真实世界”以新的意义 。 这两种真实世界 , 前者是由计算机程序语言和监视器捕捉到的“日常生活的真实世界” , 是由人类制定的理性规则与计算机的程序语言构成 , 记录的也是客观世界的存在;后者是由艺术家创作表达的“艺术的真实世界(真理)” , 这种“真实”也是由文化的“游戏”属性所赋予 , 区别于日常生活的规则 , 具有荒诞性、游戏性、非理性、神话性的特征 。 因此 , 在第二种“真实”里 , 对于“游戏的人”而言 , 游戏的规则替代了日常生活的秩序 , 玩家在游戏人生中可以根据游戏的规则获得人生赢家的体验 , 辅以紧张、刺激、挑战、冒险等体验 , 而这些正是游戏精神的本质 。

文章图片

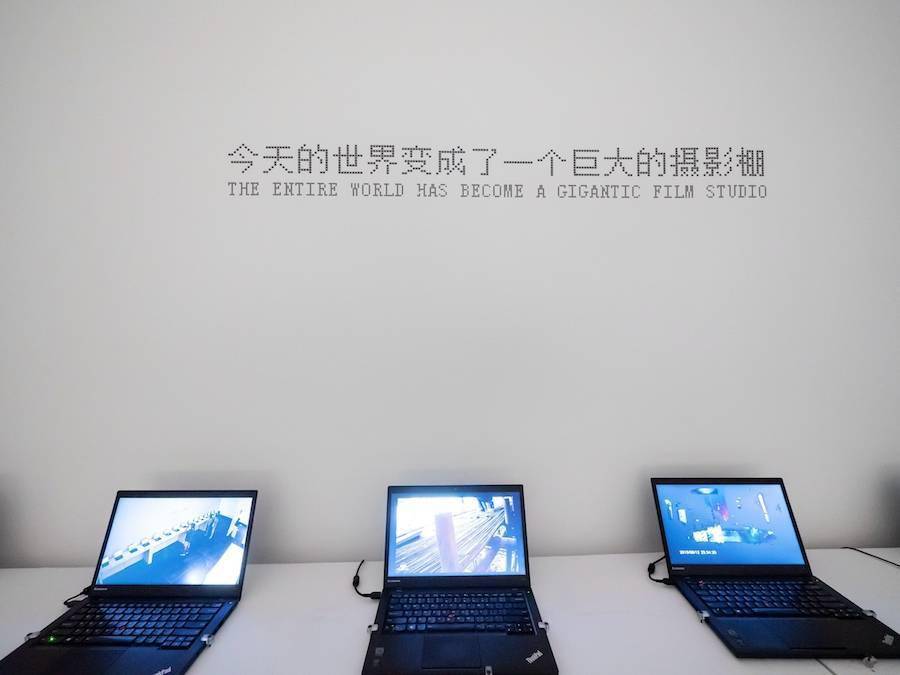

2021广州影像三年展上的纪录片《蜻蜓之眼》

像《蜻蜓之眼》这样一部没有导演、摄像的电影 , 艺术家选择的是阐述与观众解读之间的荒诞感 , 并形成了荒诞的电影、荒诞的剧本、荒诞的主角等等 。 艺术家通过创作团队重新编写大量的网络视频监控影像来进行自我阐述 , 故事情节大概是讲述一个无法界定自我身份的人 , 名叫蜻蜓 , ta不停地整容 , 也被不同人在现实监控影像中扮演 , 甚至最后由寻找蜻蜓的男主角来扮演 。 传统上 , 电影再真实也是由人物扮演的 , 而在监控影像作品中 , 扮演的角色是现实中真实存在的 , 并非是对现实的模仿 , 这就颠覆了传统上对理念的模仿论 , 而是试图回到理念本身 , 通过对影子的追根溯源找到 , 而不再是“与真理隔着两层” 。 在《蜻蜓之眼》这里 , “荒诞”诞生于两种力量的对抗关系的平衡结构之中 , 例如“主体”与“客体”、“自我”与“他者”、“理性”与“非理性”等 。

《蜻蜓之眼》的女主角蜻蜓成了主播 , 男主角不断为她打赏 , 希望用千金博得美人笑 , 同时 , 女主角蜻蜓又生活在被各种摄像头监视的人生之中 。 同时 , 这些视频截图 , 是不同的、个体的和匿名的“蜻蜓” , 并非属于真实的一个人的全部人生 , 但是通过视频图像拼贴 , 被艺术家加工 , 就集合成了“蜻蜓”的“游戏人生” , 而成为“艺术真理” , 也启发我们对日常生活的“真实”进行反思 。 因此 , 《蜻蜓之眼》具有一种蜻蜓的复眼特征 , 是将镜头下不同个体的人凝聚为复数的人 , 即电影里的男女主角都是用不同人物来扮演的 , 他们集合在一起 , 演绎了同一个借用日常生活片段而编造的虚拟故事 。 就像徐冰在访谈中谈及的“现实世界是任何事情都有可能发生的 , 而且远远超过我们的逻辑和知识范畴” , 《蜻蜓之眼》启发读者思考不同的人物与主人公的关系 , 无论是从宗教角度(“来世”) , 还是从哲学层面(“认识你自己”)来考察 , 因此也打破了“主体”与“客体” , “自我”与“他者” , “个体”与“集体”的二元对立关系 , 并且模糊了两者的界限 。

特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。