文章图片

王大中院士 清华大学供图

中新网北京11月3日电 题:“神奇”+“超凡” , 国家最高科学技术奖得主王大中“驾驭核能”之路

作者 高凯 马帅莎

“科研工作是一项崇高的事业 , 值得一辈子去追求和奋斗 , 但是科研如登山 , 过程往往充满着困难、挫折和风险 , 我个人体会 , 克服这种困难需要有悟性 , 勇气和韧性 。 ”

2021年度中国国家科学技术奖励大会11月3日在北京人民大会堂举行 。 中国科学院院士 , 国际著名核能科学家、教育家王大中荣获国家最高科学技术奖 。

王大中院士领导清华大学核能研究团队以提高核能的安全性为主要学术理念 , 走出了中国以固有安全为主要特征的先进核能技术从跟跑、并跑到领跑世界的成功之路 。

1956年 , 为了发展国家原子能事业 , 清华大学成立工程物理系 , 从电机、机械、动能等专业中抽调若干名成绩优异的学生转入工程物理系 , 其中就包括当时正在机械系读大二的王大中 。 他由此成为中国第一批反应堆专业的学生 , 他的科学求索之路与国家的核能事业紧密交织在一起 , 一干就是60年 。

几十年专注核能发展 , 王大中院士以卓越的远见和坚持不懈的奋斗 , 书写着中国科学家的理想和情怀 。

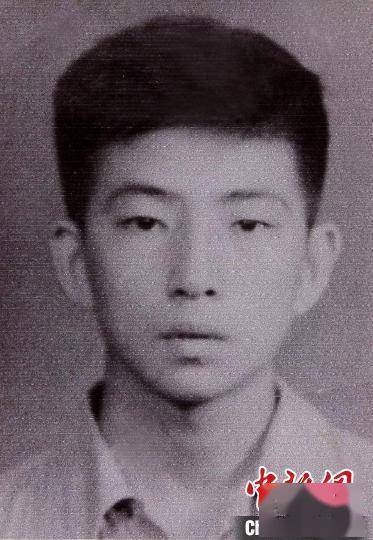

文章图片

1953年 , 刚刚进入大学时的王大中 清华大学供图

知者不惑

作为王大中院士的学生 , 在清华大学核研院现任院长张作义眼中 , 恩师的远见令人钦佩 , “王大中老师在关键时刻的观点非常超前 , 并且总是敏锐而准确 。 ”

1979年美国三哩岛核电站发生堆芯融化事故 , 世界核能事业陷入低谷 。 王大中立刻意识到 , 安全性是核能发展的生命线 , 未来核能技术发展必须抓住这一主要矛盾 , 并立志要发展固有安全的核反应堆 。

1986年切尔诺贝利严重核事故使世界核能的发展再次转入低谷 , 核安全问题更加凸显 。 王大中没有动摇研制先进反应堆的决心 , 他跟踪国际高温堆发展前沿 , 果断做出重大选择:一是模块式球床高温气冷堆堆型;二是从小规模实验堆到全尺寸工业示范电站的发展路线;三是在重要技术上坚持自主创新的原则 。 这三个重大选择对中国乃至世界高温气冷堆技术发展方向起到了重要影响 , 明确了中国高温气冷堆从当时起未来30年的技术发展路线 。 中国以固有安全为主要特征的先进核能技术从跟跑、并跑到领跑世界的成功之路由此奠定了基础 。

作为极具前瞻眼光的核科学家 , 王大中时刻密切关注国际先进核能技术发展动态 , 高度关注国家需求 。

同样是在上世纪八十年代初 , 中国改革开放与经济社会发展迫切需要充足的电力和热力供应 。 王大中立刻认识到核能在中国未来能源供给和环境保护中的重要意义 , 开始积极开展低温核供热堆的研究工作 。

5兆瓦低温核供热堆于1989年建成并投入功率运行 , 被认为不仅在世界核供热反应堆发展方面是一个重要里程碑 , 同时对解决在中国以及其他很多国家存在的环境污染问题也是一个里程碑 。

王大中的远见卓识体现在方方面面 , 1994年他接任清华大学校长 , 清华大学当时还是一个多科性的工科大学 。 正是王大中和学校领导班子对学校的学科进行了系统调整 , 对清华未来的快速发展起到了至关重要作用 。

“王大中老师的远见精准到近乎‘神奇’ , 而实际上 , 这是植根于他的思考 , 他所有的深思熟虑 。 ”张作义说 。

特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。