文章图片

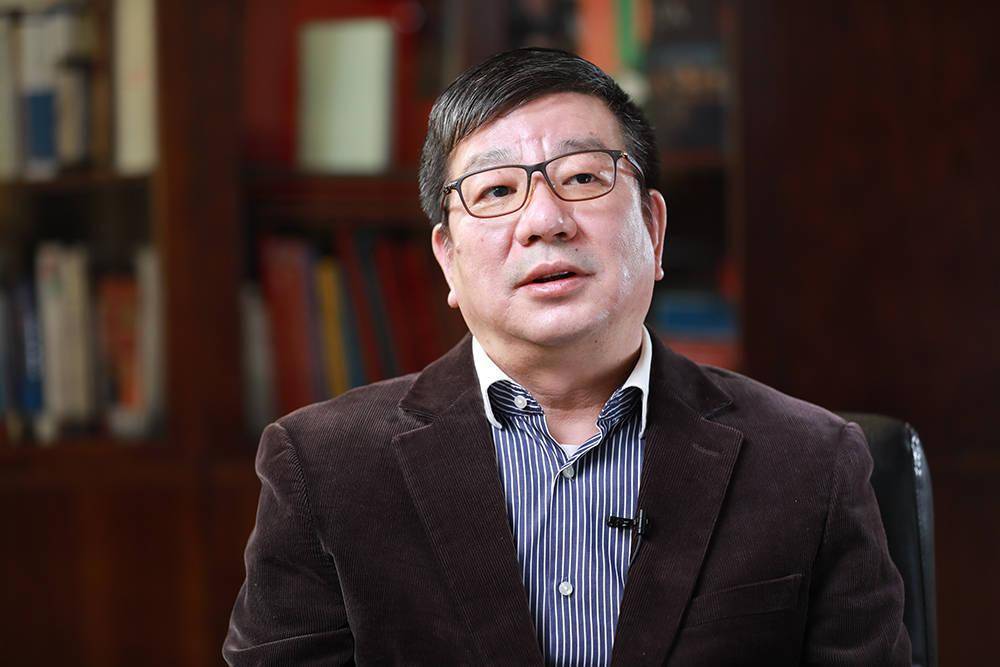

赵东元 本文图片均为复旦大学供图

“但凡看到材料 , 我都想把它打成孔 。 ”

这一句看似玩笑话 , 却是赵东元23年来的坚持 , 他的科研生涯始终专注功能介孔材料研究 。 2021年11月3日国家科学技术奖公布 。 中国科学院院士、复旦大学化学系教授赵东元、教授李伟等完成的《有序介孔高分子和碳材料的创制和应用》项目 , 原创性提出了有机-有机自组装思想 , 创制了有序功能介孔高分子和碳材料 , 揭示了介孔独特的物质输运和界面反应规律 , 获得自然科学一等奖 。 这也是18年来上海再次获得国家自然科学奖一等奖 。

“介孔材料是一种多孔材料 , 孔径在2-50纳米 。 而功能化介孔材料 , 是将介孔材料改性而使其具有不同的功能 。 ”赵东元介绍 , 介孔材料是20世纪发展起来的崭新的材料体系 , 具有规则排列、大小可调的孔道结构及高的比表面积和大的吸附容量 , 在大分子催化、吸附与分离、纳米组装及生物化学等众多领域具有广泛的应用前景 。 北京奥运会的LED路灯和上海世博会电动汽车 , 都运用了赵东元团队的科研成果 。

1998年 , 35岁的赵东元结束了在美国加州大学圣芭芭拉分校的博士后工作 , 从美国洛杉矶直飞上海 。 在几家国内顶尖高校中选择复旦 , 赵东元经过了一番深思熟虑 。 “我就要开始带课题组做研究了 , 要从一个‘运动员’转变为‘教练’了 , 一定要去一个好的单位 。 ”而“好的单位” , 在他看来 , 关键在于有好的科研环境——教授水平要高 , 学生要优秀 。

文章图片

1980年 , 赵东元在吉林大学读本科 。

在复旦 , 赵东元取得一系列创新研究成果 , 从一名年轻的科研人员成长为享誉国际的科学家——2000年获国家自然科学基金委员会杰出青年基金 , 2000年获教育部“长江学者”特聘教授称号 , 2004年获得国家自然科学二等奖 , 2007年44岁的他当选为中国科学院院士......

从无机材料到有机材料 , 从无孔材料到多孔材料 , 赵东元和团队走过了最“寂寞”的理论论证阶段 , 跨过了热血的材料设计 , 如今他们计划着让这些新材料走向最需要它们的地方 。

“像是在黑箱子里乱转”

1998年 , 复旦大学为这位引进人才提供了3万元科研经费 。 赵东元买了一台电脑 , 很快坐进简陋的催化楼办公室 , 写起研究计划 。

之后他便带着5名本科生 , 开始了对功能介孔材料创制和合成的研究 。

文章图片

2000年 , 赵东元在复旦大学邯郸校区化学西楼 。

20年前 , 整个介孔材料都局限于无机材料 。 赵东元突发奇想:做了这么多无机介孔材料 , 能不能创造一种有机的高分子材料 , 又软又轻又好用 , 还能在国民经济中创造出非常高的价值?

为了攻克这个难题 , 赵东元组建科研团队 , 苦战5年 。

回顾整个过程 , 赵东元感慨 , 实验之所以难 , 是因为“异想天开” , “整个合成过程非常复杂 , 就像是在一个黑箱子里乱撞 。 ”前四年多时间 , 团队走了很多弯路 , 进展缓慢 。

转机来自一位复旦转专业本科生 。 2002年 , 高考未能被第一志愿录取的历史系学生顾栋 , 申请转到化学系 , 后选择赵东元作为本科生导师 , 开始在实验室参与一些研究工作 , 未曾想到 , 他用一种反常规的方法进行实验 , 测试得到一组非常漂亮的数据 。

特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。