文章图片

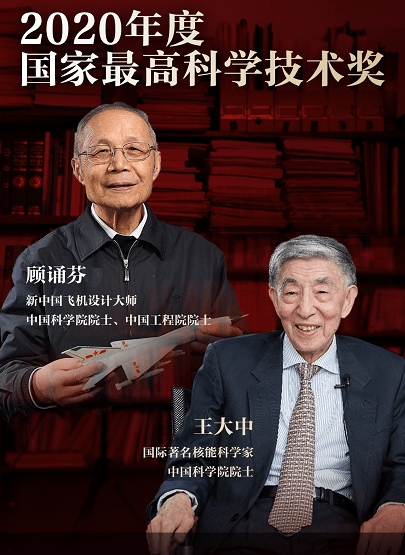

▲11月3日上午 , 2020年度国家科学技术奖励大会在北京人民大会堂隆重召开 。 中国航空工业集团有限公司顾诵芬院士和清华大学王大中院士获国家最高科学技术奖 。 新京报资料图

在世界百年未有之大变局下 , 科技强国已成为我国未来发展的一道根本性命题 。

就在11月3日 , 2020年度国家科学技术奖励大会在北京人民大会堂隆重举行 。 顾诵芬院士和王大中院士获得国家最高科学技术奖 , 两位“85后”“90后”老人上台领奖 , 再一次在国人中间引发对科学精神的强烈共鸣 。 而数百件获奖作品 , 也让国人看到了中国科技的不断突破与进步 , 对科技强国更加充满信心与期待 。

一个显著的变化是 , 这几年国民对科技创新的的关注热情正在持续高涨 。 从每一次“神舟”飞天、“嫦娥”探月、“蛟龙”潜海的刷屏 , 到黑洞、引力波、阿法狗、暗物质等科学概念在年轻人中的流行 , 关注科学正在成为一种时尚 。 置于科技强国的大背景下 , 这种对科学的热情 , 对于我国未来科技事业发展 , 将产生有力的推动作用 。

一国科技的发展 , 离不开科学创新的氛围 。 这种氛围 , 当然不止于科学家群体的专注与突破 , 还应该包括民间社会对科学的态度 。 综观历年来诺贝尔奖获得者国籍归属 , 拥有诺奖获得者众的国家 , 必然也是一个科学氛围浓厚的国度 。 所以 , 科技水平与科技创新在大众中的普及 , 当是一个国家发展科技的两翼 , 两者互相激发 , 缺一不可 。

文章图片

▲9月26日 , 2021年“世界互联网领先科技成果发布活动”在乌镇互联网国际会展中心举行 。 新京报采访人员 郑新洽 摄

对当下中国而言 , 未来要实现高水平科技自立自强 , 引领世界科技潮流 , 加强科学技术的普及 , 提升大众的科学素养 , 更是须臾不可待 。

当前 , 中外科技竞争日趋激烈 , 个别国家基于狭隘的单边主义 , 掀起逆全球化潮流 , 在一些关键核心技术上对中国“卡脖子” 。 中国走高科技发展之路 , 必须也只能靠自己 。

这一方面要求中国科学家加强科技攻关 , 在一些面向国家重大战略需求的基础学科上重点发力 , 实现突破;另一方面 , 也要进一步在国民中间厚植关注科学创新的氛围 , 让科学在民间变得流行起来 。

科学传播的“打开方式”可以有很多种 。 譬如政府通过文件下发、利用大众传媒以及成立基层科普组织的形式 , 向公众普及科学知识 , 提高科学素养;另一种更常见的方式是通过国民教育 , 培养各年龄段学生对科学的兴趣 , 引导他们关注、参与科学 。 此外 , 还有一些科学公益组织与协会 , 也承担了一定的科学普及的工作 , 促进了科学知识的传播 。

【科技强国,离不开科学精神深入人心 | 新京报专栏】实际上 , 在传播科学素养这件事上 , 另一股力量正在兴起:互联网科技企业逐渐在涉足科技传播 。 这类企业本身就是科技创新的产物 , 它们加入科学传播事业 , 水到渠成 , 也有其独特优势 , 对提升国民科学素养 , 无疑是一种有益增量 。

比如腾讯于11月6日 , 连续第九年召开科学WE大会 , 邀请全球顶尖科学家 , 分享最值得关注的科学突破和前沿思想 。 过去九年 , 大会所涉及的话题包括宇宙学、理论物理、生命科学、太空探索、互联网科技等 , 在激发大众关注前沿科技的同时 , 也提升了大众的科学素养 。 本届大会的主题是“洞天” , 来自世界各地的一流科学家通过这一具有浪漫色彩的中国神话概念 , 向大众分享当前科学研究的成果 , 探讨生命的未来 。

特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。