文章图片

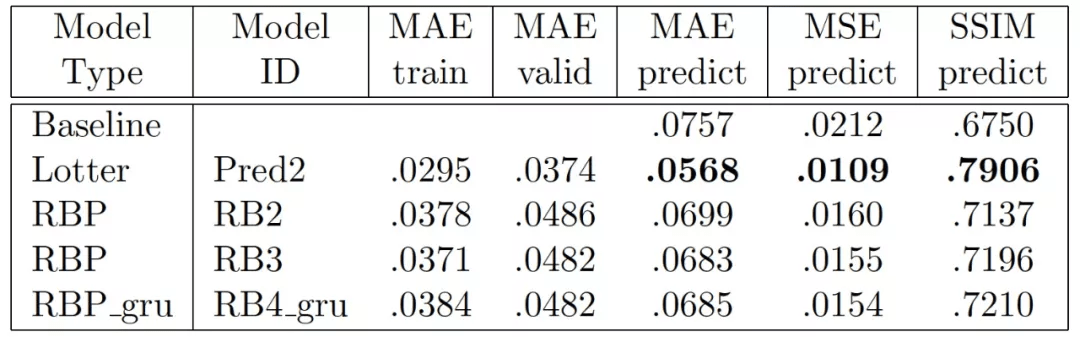

表 4. 使用 LSTM 的原始 PredNet 模型和使用 LSTM 和 GRU 的 RBP 模型的比较 。 两个模型的层损失函数权重都是[.5, .4, .2] 。 完整的模型规格可以通过查找表 3 中的模型 ID 找到 。

文章图片

表 5. 原始 PredNet 模型和 RBP 三层模型的比较 。 两个模型的损失函数权重都是[1.0, .0, .0] 。 关于模型的更多信息可以通过在表 3 中查询模型 ID 找到

5、小结

我们在这篇文章中对经典预测编码模型和深度学习架构中的预测编码模型进行了简单回顾 。 预测编码模型使用自上而下的重构机制来预测感觉输入或其低级别的表征 , 经典预测编码模型遵循 RB 协议 。 深度学习架构的 PredNet 构建了一个误差驱动的表征层次 , 其中 ,上层表示的输入来自于前一层的预测误差 , 但 PredNet 并不满足 RB 协议 。 我们对文献 [1] 中提出的基于 RB 协议改进的 PredNet 也进行了介绍 。 由给出的实验结果分析可以 , 改进后的遵循 RB 协议的 RBP 模型确实提高了性能 。

从定义的角度出发分析 , 我们可以看出预测编码模型的目的是 “减少预测误差” 。 不过 , 如果只是通过减少预测误差来生成表征 , 那么我们是无法保证这些获取的表征对特定的任务是有效的 , 例如分类任务 。 正如文献[1] 的作者在文章最后问到的 , 指导构建高阶表征的残余误差是如何提高 PredNet 模型的学习能力的?预测误差触发了学习 , 但是否还需要什么来触发特征层次的学习?

在我们撰写这篇文章的过程中对与预测编码相关的文献进行了搜索 , 与深度学习各类论文相比 , 预测编码相关的研究论文数量还非常有限 。 正如我们在上文中提到的 , 能够真正意义上称为深度学习架构中的预测编码的模型目前也就只有 PredNet 以及基于 PredNet 进行改进的一些版本 。 笔者猜测 , 这可能与预测编码 “仅致力于减少预测误差” 有关 , 在一些专门的任务中表现可能并不亮眼 。 但是 , 这种高度模拟大脑工作机制的方法 / 模型能否在实际场景中获得较好的应用效果 , 有待后续深入的研究和探索 。

本文参考引用的文献:

[1] Hosseini M , Maida A . Hierarchical Predictive Coding Models in a Deep-Learning Framework[J]. 2020. https://arxiv.org/abs/2005.03230v1

[2] Huang Y , Rao R . Predictive coding[J]. Wiley Interdisciplinary Reviews Cognitive Science, 2011, 2(5):580-593. http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.651.127&rep=rep1&type=pdf

[3] Lotter W , Kreiman G , D Cox. Deep Predictive Coding Networks for Video Prediction and Unsupervised Learning. ICLR 2017. https://arxiv.org/pdf/1605.08104.pdf

[4] Rakesh Chalasani and Jose C. Principe. Deep predictive coding networks. CoRR, 2013, http://export.arxiv.org/pdf/1301.3541

[5] Rao RPN, Ballard DH. Predictive coding in the visual cortex: a functional interpretation of some extraclassical receptive-field effects. Nat Neurosci 1999, 2: 79–87.

分析师介绍:

本文作者为Wu Jiying , 工学博士 , 毕业于北京交通大学 , 曾分别于香港中文大学和香港科技大学担任助理研究员和研究助理 , 现从事电子政务领域信息化新技术研究工作 。 主要研究方向为模式识别、计算机视觉 , 爱好科研 , 希望能保持学习、不断进步 。

关于机器之心全球分析师网络 Synced Global Analyst Network

机器之心全球分析师网络是由机器之心发起的全球性人工智能专业知识共享网络 。 在过去的四年里 , 已有数百名来自全球各地的 AI 领域专业学生学者、工程专家、业务专家 , 利用自己的学业工作之余的闲暇时间 , 通过线上分享、专栏解读、知识库构建、报告发布、评测及项目咨询等形式与全球 AI 社区共享自己的研究思路、工程经验及行业洞察等专业知识 , 并从中获得了自身的能力成长、经验积累及职业发展 。

特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。