文章图片 |

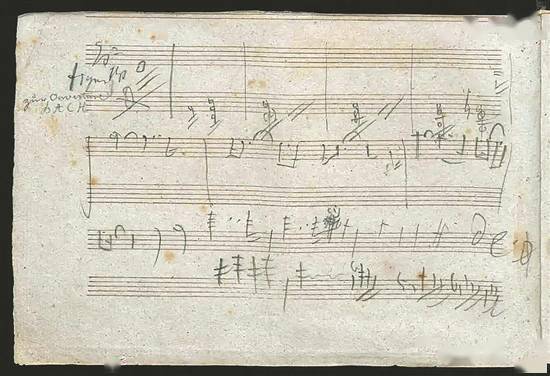

| 贝多芬留下的关于《第十交响曲》的部分笔记 (资料图片) |

据说 , 莫扎特当年曾用丢骰子的方式 , 随机生成音乐小节 , 最终创作出了一首《骰子音乐》的曲子 。

最近 , 却有由美国罗格斯大学艺术与AI实验室主任阿赫麦德·艾尔贾马尔教授领导的音乐人与计算机科学家携手的人工智能(AI)研究团队 , 利用人工智能 , 近乎完美地续写出了贝多芬临终前未能完成的《第十交响曲》 。

音乐创作竟是如此“随便”又轻松的事吗?这样的音曲是否还能感动你我?或许我们需要亲耳听一听再作判断 。

AI作曲看似不难

或许我们可以说 , 莫扎特创作《骰子音乐》的方式就是如今人工智能创作音乐作品的最早的实验模型 。

这种创作模式的结果 , 好听与否暂且不论 , 起码过程的确不那么让人伤脑筋 。 随着人工智能的高速发展 , 这种方法似乎已被运用得炉火纯青——将乐曲风格、常用调式等大数据输入计算机 , AI便能通过一套超级算法自动分配音乐搭配的规律 , 重新组合出更为自然的音乐曲调 。

有研究者曾公布过一份关于拥有神经网络的人工智能使用手册 , 这种神经网络实际上是一种多层数学函数 , 其松散地模拟大脑中神经元的行为 , 可以用来产生任何艺术家风格的原创歌词 。 给它们的“训练”数据越多 , 它们作词作曲的效果可能就越好 。

几年前已有AI涉及这个计算机音乐领域 , 研究方向包括了音乐的分析、处理、识别等 , 还有算法作曲、自动编曲等功能的尝试 。 AI甚至还能创作出相应的歌词并亲自演唱 。 “2020世界人工智能大会云端峰会”上 , 就已亮相了首支由人工智能“微软小冰”作曲并与另三位百度小度、小米小爱、B站泠鸢的人工智能虚拟歌手合唱的歌曲 , 现场公开的MV , 令人眼前一亮 。

个个都是模仿高手

因为AI的超级学习能力 , 人们越来越相信 , 通过大数据的“训练” , 应该可以让它们做任何事 。 AI个个都是模仿高手 。

2016年 , 全球可编程图形处理技术的先锋、NVIDIA公司发布了一张人工智能作曲的交响乐小样 , 成功打开人工智能作曲的商业市场 。 这曲由人工智能“创作”的交响乐为音乐市场提供了更多有趣的可能性 , 它也的确大大节省了专业配乐、编曲等方面所需的时间与精力 。 同年 , 索尼巴黎计算机科学实验室的研究人员也开发出一个名为“Deep Bach”(深度巴赫)的AI神经网络 , 利用巴赫创作的352部作品目大数据来“训练”Deep Bach , 最终这套神经网络学会了巴赫音乐中和声的套路 , 也创作出了2503首音乐片段 。 据报道 , 当时他们邀请了包括400多名音乐专业人士在内的1600多人试听了同样旋律的不同和声 , 当播放Deep Bach生成的和声片段时 , 有半数人都认为这就是巴赫本人的作品 。 可以说 , 这些音乐已达到“以假乱真”的程度 。

2019年初 , 为了纪念贝多芬诞辰250年 , 奥地利卡拉扬研究所的马蒂亚斯·罗德尔博士开始计划 , 要组建一个跨学科团队 , 尝试挑战完成贝多芬的《第十交响曲》 。

用贝多芬的方式去创作

1827年 , 贝多芬去世 , 临终前 , 他的代表作之一《第九交响曲》发表还不到三年 , 结尾就是大家耳熟能详的《欢乐颂》 。 在最后的时光中 , 他一直在着手创作《第十交响曲》 , 但由于健康状况持续恶化 , 这部作品未能取得太多进展 , 最终只留下一些音符、片段和他草草记下的零星想法 , 他便撒手而去 。 这一直让贝多芬的乐迷和音乐学理论家深感遗憾 。

特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。