【医疗AI“上岗”记(二)应用篇:医患使用意愿不定,成本与付费模式待探讨】随着2020年AI医疗三类器械的过审 , 其应用和普及已经是大势所趋 。 据IDC统计数据 , 到2025年人工智能应用市场总值将达1270亿美元 , 其中人工智能在医疗行业的应用将占市场规模的1/5 , 在所有应用中排名第一 。 然而 , 实际的市场应用情况需要考虑到更多的因素 , 比如与医方的合作、设备的成本、患者的接受度等 , 单单解决技术层面的难题只是一个开始 。

文章图片

大范围普及尚早

科技创新的最终目的 , 是为了让科技成果惠及全体人民 。 而医疗AI在经历了多年的技术研发 , 以及严格的资格审批后 , 最终的目的当然也是进入医院和医疗机构 , 实现为病人诊断、筛查的功用 。

整个行业的转折出现在2020年:一方面 , AI医疗三类器械的过审 , 使AI医疗影像行业跑通了困扰其多年的审评审批阶段 , 从“应用落地”步入“商业化”;另一方面 , 疫情加速医院与各企业进行主动智慧化重建 。

如今 , 医疗AI产品已经在一些医院得到应用 。 据推想医疗官方消息 , 海淀医院是北京市率先引进影像人工智能肺炎辅诊系统的医疗机构 。 海淀医院相关负责人介绍道 , 每诊断一位患者 , 胸外科医生需要仔细观察超过300幅的CT影像 , 医师阅片负担重 , 但是有了人工智能后 , 计算机在很短的时间内就可以自动识别病灶 。

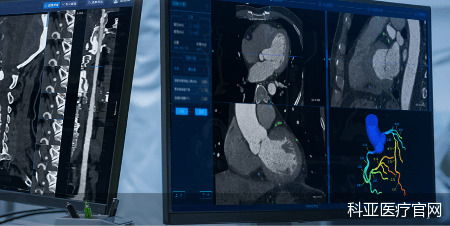

另据科亚医疗官网 , 今年8月 , 由安贞-科亚医企联合实验室引入的项目——无创冠脉血流储备分数测定(深脉分数DVFFR)正式在北京安贞医院投入临床使用 。 该项目可利用人工智能技术对冠状动脉CTA图像进行无创FFR(血流储备分数)分析 , 从而精准评估心血管疾病患者是否需要冠脉造影与植入支架 。

鹰瞳科技相关负责人也向北京商报采访人员介绍道 , 该公司已与顶尖的医院和医生取得密切合作 。 但与此同时 , 在近百万家基层医疗机构中 , 还有大量的乡镇卫生院、社区卫生服务站等没有覆盖 , 而想要把这些医生和机构都覆盖 , 还需要一定时间 。

医方的合作意愿

医疗AI的普及离不开医疗AI公司与医院、医疗机构的合作 , 也不能忽视医生的意愿 。

有位对医疗AI行业有一定了解的网友提出 , 改变医生的观念和习惯 , 让医生对诊断结果放心 , 是需要一个过程的 。 而在这个过程中 , 医生可能需要复检AI辅助诊疗出具的结果 , 这比医生自己看 , 花的时间可能还要多 。

对此 , 鹰瞳科技相关负责人指出 , 任何新事物都有一个接受的过程 , 因此少部分的医生有这个担心也可以理解 。 “不少专家认为 , 医学影像AI已经成为了一种趋势 , 未来一名合格的医生或将与人工智能技术密不可分 。 ”

该负责人透露 , 在一场公开直播的企业活动上 , 专家们表达了一致的观点:首先 , 人工智能准确率这个话题已经“过时”了 , 医学影像AI已经能够达到人类医学专家或者说大三甲医院主治医师以上的水平;其次 , 人工智能大大提高了医生工作的效率 , 让医生从重复性的琐碎工作中解脱出来 , 有更多时间能投入到更具创造性的研究工作中去;另外 , 医学影像AI更深刻的价值是在基层医疗机构 , 很多县城眼科薄弱 , 缺乏能够读片的医生 , 抛开准确率不说 , AI能够帮他们解决从无到有的问题 , 让患者在家门口就能享受到一二线城市大三甲的医疗服务 , 实现普惠医疗 。

说到基层医疗机构 , 就不得不提医疗AI的成本问题 , 因为对于医院来说 , 医疗AI设备的购买需要不少资金 。 “采购成本或许要达到几百万元、几千万元 , 虽说应用之后可能会降低人工成本 , 但一次性收费多少、多少时间才能收支平衡 , 这对于医疗机构来说都是不得不考虑的问题 。 ”文渊智库创始人王超说 。

特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。