例如 , 如果你在网上看到一群人对一篇新闻发表负面评论 , 你可能会认为大多数人觉得这条新闻质量很低 。 再例如 , 如果你在网上看到一群人对一部电影打了差评 , 你很可能也会认为这部电影不值得看 。

对于读者而言 , 这种评论的存在是必要的 , 但对于发布内容的一方而言 , 这种评论的存在是非常影响传播的 。 因此 , 当其无法有效控制负面评论的蔓延时 , 便会采取关闭评论区的方法 。

极端评论会误导舆论、破坏评论区生态

互联网使用场景下 , 网络评论空间面临娱乐化泛滥、开放性多余而理性批判不足、网络谣言和暴力滋生等现实困境 , 容易造成不良的舆论导向 。 其中最为人诟病的是极端网络言论 , 比如谩骂羞辱、言语威胁等 。

此类言论不仅会对内容创作者带来直接影响 , 影响创作者的动力 , 也会破坏平台的评论区生态 , 将正常的讨论引向骂战 , 将就事论事变成情绪宣泄 。

无效评论会淹没有效评论

线上评论曾被寄予厚望 , 互联网的出现亦是如此 。 许多人认为互联网提供了讨论的平台 , 每个人的声音都可以被听到 。 这些崇高的梦想 , 就像是哈贝马斯所谓的“公共领域” , 尽管被很多学者看好 , 但却仍未完全成为现实 。

例如 , 彭兰教授曾提到「信息飞沫化」现象 , 即真正有价值的信息被淹没在无价值的信息中 , 出现了大面积无效内容 。 比如某些平台评论区过多的小广告 , 会掩埋部分有价值的信息 , 带来了信息的无效传播 , 降低用户对评论的兴趣 。

时任Vice主编乔纳森·史密斯曾在一份关于该网站决定终止在线评论的声明中写道:“网站的评论很少处于最佳状态 , 他们经常陷入种族主义、厌恶女性的漩涡 , 在这种漩涡中 , 最响亮、最无礼和最愚蠢的意见被推到了顶端 , 而更加合理的回应被淹没在噪音中 。 ”[2]

网友评论对于新闻报道仍有价值

促进公众讨论、推动事件进程

虽然有些评论区的内容可能是负面 , 但是它们的缺席或许会让情况更糟 , 评论区的存在仍具备一定价值 。 近年来许多社会事件的解决都与网友的公共讨论相关 , 在江歌案、长生疫苗事件、昆山反杀案等公共事件中 , 评论区扮演着促进公众讨论、推动事件进程的重要角色 。

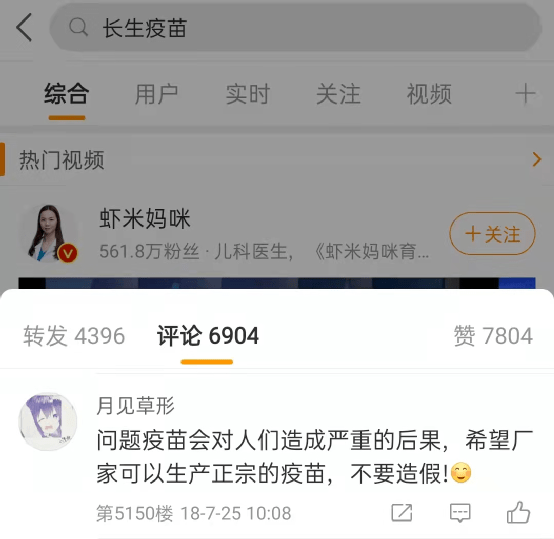

文章图片

微博上网友对疫苗的正向讨论 。

中国互联网络信息中心发布的第48次《中国互联网络发展状况统计报告》数据显示 , 截止2021年6月 , 我国网络新闻用户规模达7.60亿 , 占网民整体的75.2% 。 [3]网络成为人们获取新闻信息的重要途径 , 在网络新闻的评论区留言则成为人们参与公共议题讨论的一种便捷方式 。

提供增量信息 , 促进新闻传播

当然 , 评论区的功能不止于此 。 一方面 , 评论区的留言内容可能会带来增量信息 , 许多新闻线索潜藏在新闻的评论区;另一方面 , 评论区的留言也是纠正错误信息的一个方式 , 许多虚假新闻信息就是网友在评论区更正的 。 评论区互动方式也可以有效弥补传统媒体在传播反馈环节上的不足 。

同时 , 评论还能够帮助新闻实现进一步的传播 , 比如很多新闻会因为评论参与度的提高而将更多潜在受众卷入 , 吸引更多人参与讨论 。

营造互动氛围 , 增强读者粘性

对于新闻媒体或内容平台而言 , 在培养沟通氛围以及增强读者黏性等方面 , 评论区起到了重要作用 。 新媒体时代 , 评论区更像一个“在线互动区” , 网友留言、互动的本质是其对交流、互动的渴望 。 通过在评论区表达自己对新闻事件的看法 , 一方面 , 满足了个人的表达欲;另一方面 , 达到了“曝光”自己的目的 。 倘若平台能够适当加以引导 , 用户能及时得到他人的正面反馈 , 将会进一步刺激读者的沟通欲望 , 从而形成良好的沟通氛围 。

特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。