当时我跟一个非常有名的流感病毒学家聊了一次 , 他当着我的面跟我说 , 病毒颗粒是100纳米尺寸的 , 戴口罩没有用 , 挡不住的 。 我当场就呆住了 , 病人呼出来的病毒绝对不是一个个裸露的颗粒啊 , 它们是被一堆乱七八糟的从呼吸道里出来的东西包起来的 。 口罩要挡住的当然不是一个个100纳米的颗粒 , 而是几十微米、甚至几百微米的飞沫液滴或者飞沫核 。 他也呆住了 , 想了想 , 说:你说得对 。

这件事对我来讲就是一针强心剂 , 我发现原来专门研究病毒的人 , 竟然也有这样的认知盲点 , 看来这方面需要有人做些事情 。 于是我找了当时组里的、以前的学生一起学习基础知识、调研文献 , 也很有幸认识了一些国内一线的医生和生医专家 , 在西北大学居家令开始之前一起写了这篇(呼吁物质科学和工程方面的研究人员主动思考与疫情相关的科学问题的)论文 , 并在武汉解封那天线上发表 。

当然 , 发论文有时候还可以玩得很有趣 。

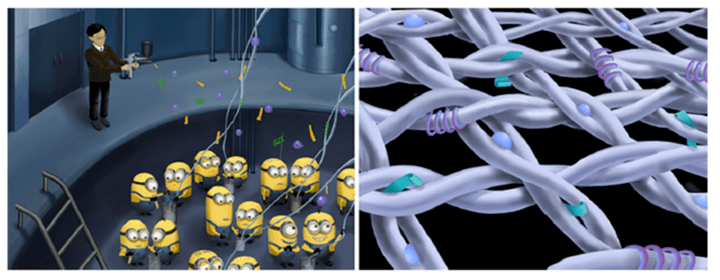

文章图片

我们有一次受邀评价中国科技大学俞书宏老师的一个工作 , 用细菌来合成纤维素纳米复合材料 。 我们意识到 , 俞老师这个工作之所以做得好 , 是因为他们很谦卑地把自己与细菌放到了同一个时间和空间尺度上 , 与细菌一起同步进行合成 。 这个亮点一下子让我们想到了小黄人(minions) , 顿时产生了一个有趣的标题“Working with Minions” 。 我们实在太喜欢这个idea了 , 所以不惜花了几百美元找人制图 , 又花了几百美元取得电影公司的形象授权 。 这应该是所有科学文献上第一次出现小黄人的形象 。 It's really fun , 但其实里面也隐含着科学意义 。

发表论文还有一个好处 , 是可以让你结交异时异地的朋友 。

2016年 , 我受日本学术振兴会邀请去日本做了一个JSPS的巡回报告 , 从南到北访问了七所大学和研究所 。 在此之前 , 我基本上不认识日本学术圈的朋友 。 提名我的京都大学教授 , 是因为几年前审过我的一篇论文 , 甚为喜欢 , 便主动到我的实验室来访问 , 先考察了一下我的"人品" , 然后热情地邀请我去日本访问 。

在名古屋大学 , 还碰到一位挺有名的老师直白地问我 , 说他的研究兴趣好像和我没有任何交集 , 纳闷我见他要聊什么?几句话之后 , 他激动地打开书柜 , 翻出几篇论文说:这个“Huang”就是你吗?原来 , 他不久前恰巧读到了我十几年前博士期间发表的几篇论文 , 没想到我竟然直接送上门来了!接下来自然谈得甚是愉快 , 也成了朋友 。

再后来到了筑波的日本国立材料研究院 , 给完报告之后 , 一位知名的教授上来跟我道歉 , 说他曾经审过我的一篇论文 , 意见是拒稿 , 但刚刚听我讲完后意识到 , 他当时并没有认真读我的文章 , 草率地做出错误的判断 。 我为他的坦诚所感动 , 也感叹这份由论文而引出的缘分 , 当然从那以后我们就成了好朋友 。

最后回到我们的问题:我们发表论文是为了什么?

我想并不是每一篇文章都要去改变世界 , 也许我们自己有时也没有意识到自己论文背后更高远的意义 , 但你要守住的底线和初心是 , 不要抱着“刷单”的心态去对待你的或者别人的每一篇文章 。 发了“大文章”自然值得祝贺 , 但是“小文章”也无需妄自菲薄 , 无论文章是大是小 , 作为第一作者 , 你必须对自己的工作了如指掌 , 概括承受 , 随时能娓娓道来 。

除了大学以外 , 还有很多地方 , 例如一些公司或直接以重点目标和任务为导向的机构里 , 也开展高水平的科技研发工作 。 我认为大学里的科研有一个根本性的不同 , “大学”这个含义里的科研 , 是要为全人类创造公共知识产品 , 我们工作的价值往往也体现在它能让多少科学家的工作受益 , 以及最终怎样回馈社会 , 说穿了大学里的科研带有教育属性 。

特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。