“您近日来信及所附材料都收到 , 我很同意您说的我国应统一组织全国力量攻克量子信息系统的技术问题 。 ”

12月4日上午 , 中科院院士郭光灿将钱学森手书的一封回信 正式捐赠给中国科学技术大学文博院 , 一段关于中国量子计算的往事也就此开启 。

文章图片

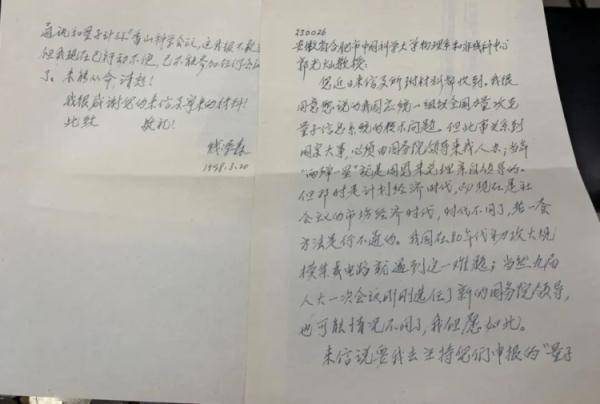

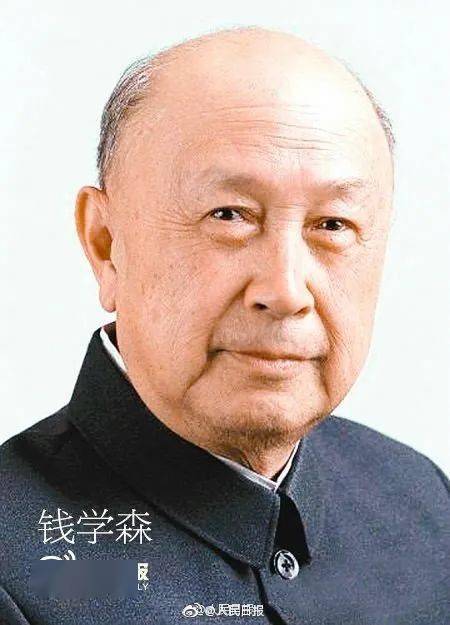

信中 , 中国著名科学家钱学森就量子信息技术问题进行了讨论 。 尽管当时钱学森已80多岁 ,但手书的几百字 , 仍 笔力雄健 。

如今79岁的中国科学院院士、中国科学院量子信息重点实验室主任郭光灿说:“那封信是我们出发的时候一份重要的嘱托” 。

钱学森的亲笔回信:

“此事关系到国家大事”

时间回到上世纪90年代 , 23年前 , 中国的量子科学落后于国际前沿20多年 。

但郭光灿预判 , 量子信息一定会成为未来各国激烈竞争的领域 。尽管很多人反对 , 他还是义无反顾地选择了这条路 。

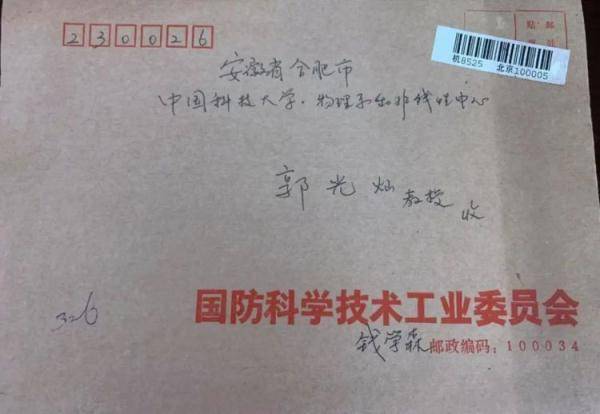

当时 , 如何扩大量子领域在国内的影响力 , 是亟须解决的问题 。 1998年 , 郭光灿谋划组织量子信息香山科学会议 。 其间 , 他萌生了一个大胆的想法:找全国最牛的科学家来做会议主席 , 影响力就有了 。

于是 , 郭光灿大胆地给中国著名科学家钱学森写了一封信 。 让郭光灿惊喜的是 , 钱学森很快回了信 。

文章图片

遗憾的是 , 由于已经87岁高龄 ,“行动不便” , 钱学森“已不能参加任何会议” 。 对此 , 郭光灿有些歉疚 , “要是早知道钱老的身体情况 , 我也不会发出这样的邀请” 。

时隔二十多年 , 郭光灿回忆信的细节时依然印象深刻 。 开门见山 , 钱学森在信里说:“我很同意您说的应统一组织全国力量攻克量子信息系统的技术问题 。 此事关系到国家大事 。 ”

文章图片

钱学森的回信 , 以及钱老对于量子信息研究的态度 , 让郭光灿倍受鼓舞 。

随后 , 郭光灿找到同为“两弹一星功勋奖章”的获得者——著名科学家王大珩院士 , “他欣然同意 , 说中国人必须在量子信息领域有自己的声音 。 ”

文章图片

培养出一支源自本土的“量子团队”

在老一辈科学家的支持和鼓励下 , 1999年 , 郭光灿在中国科大成立了量子通信与量子计算开放实验室 。 2001年 , 该实验室被中科院正式批准为中科院重点实验室 , 全称“中国科学院量子信息重点实验室” , 成为我国量子信息领域第一个省部级重点实验室 。

同一年 , 郭光灿也申请到了中国量子信息领域的第一个“973”项目 , 并担任首席科学家 , 来自国内十多个重要研究所和著名大学的五十余位科学家 协作参加该项目的研究 。

2003年 , 郭光灿教授当选中国科学院院士 , 并荣获“何梁何利”奖 。

文章图片

从此 , 郭光灿带领着团队 , 在量子计算、量子保密通信等领域做出了一系列国际一流水平的原始创新科研成果 , 同时也培养了一支具有开拓创新能力的科研队伍 。

2017年 , 带着起源于中科院量子信息重点实验室的技术 , 郭光灿的“徒弟们”又在合肥高新区成立了国内量子计算龙头企业“本源量子” , 开始进行量子计算的产业化 , 致力于“让量子计算机走出实验室 , 真正为人类社会服务” 。

特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。