对于同一个问题 , 业务专家与数据专家从不同视角去审视 , 在交互中可以相互补充彼此的不足 。 这也是工业大数据实践中常提的OT(Operational Technology)、DT(Data Technology)、IT(Information Technology)的3T融合 。 本文以一个实际的例子来展示OT与DT融合如何提升认知 。

讨论背景是电厂的运行参数动态预警 , 研究中选取了某电厂的发电机冷却系统 , 目标是估算冷却水出口温度(或则说出入口温差)的合理分布区间 。 数据是该电厂2017年全年的151个测点的秒级DCS数据(非等间隔 , 逢变则存) , 包括发电机有功功率、冷却水入口温度、冷却水出口温度、冷却水入口流量、三个方向的振动、下层线棒(48个测点)、上层线棒温度(48个测点)、发电机温度(48个测点)等 。

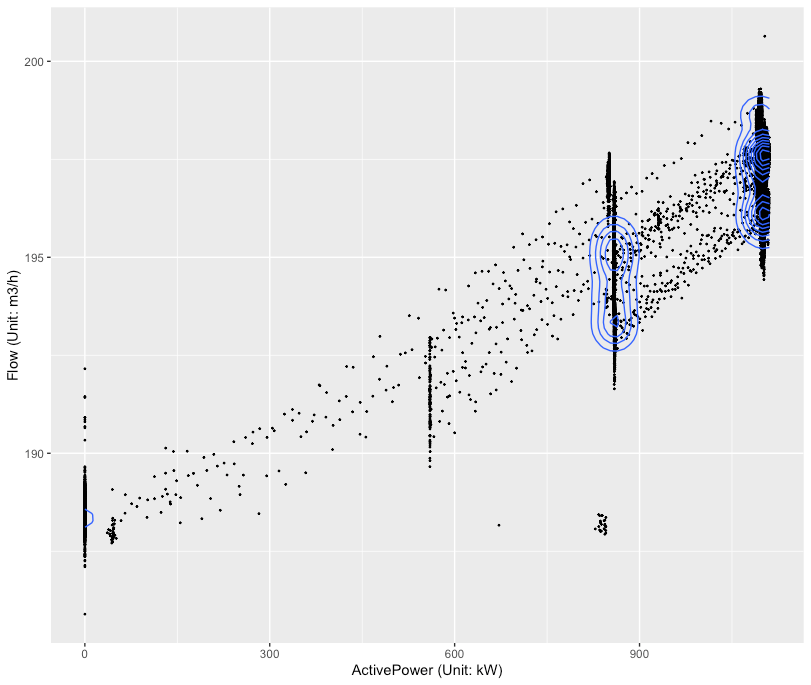

讨论来自于下图(过滤掉停机期间的记录) , 横轴是发电机有功功率 , 纵轴是冷却水入口流量 。

文章图片

作为数据探索的一部分 , 数据分析师画了这张图 , 只是直观感觉冷却水流量与有功功率接近线性关系 , 其他的也没多想 。 而领域专家看了这张图就认为不对 , 冷却水入口流量应该是稳定在某个值附近 , 因为冷却泵是定速泵 。

有了这样的质疑后 , 数据分析师马上意识到自己潜意识假定冷却泵是变速的 , 但如果是定速泵 , 分析师马上有个疑问 , 冷却系统如何满足不同功率下的冷却?难道是设计时冷却系统按照最大负荷情形进行设计?领域专家肯定了这样的猜想(按最大负荷设计,所以流量不用调节) 。

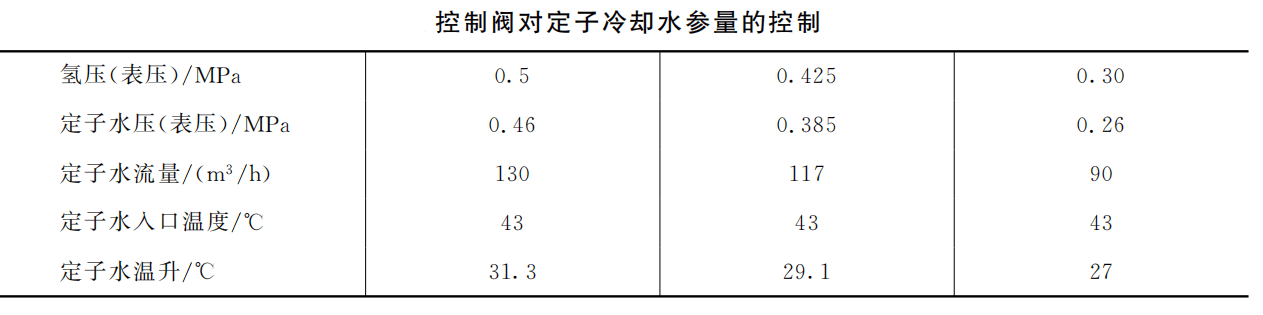

但这张图是用原始数据绘制的 , 不存在Bug的可能 , 领域专家的解释和DCS数据明显是冲突的 。 恰好有本运行手册 , 翻阅发现 , 水压随着氢气压力发生变化 , 而氢气压力随发电功率发生变化 , 水压变化会引起冷却水流量的变化 。

文章图片

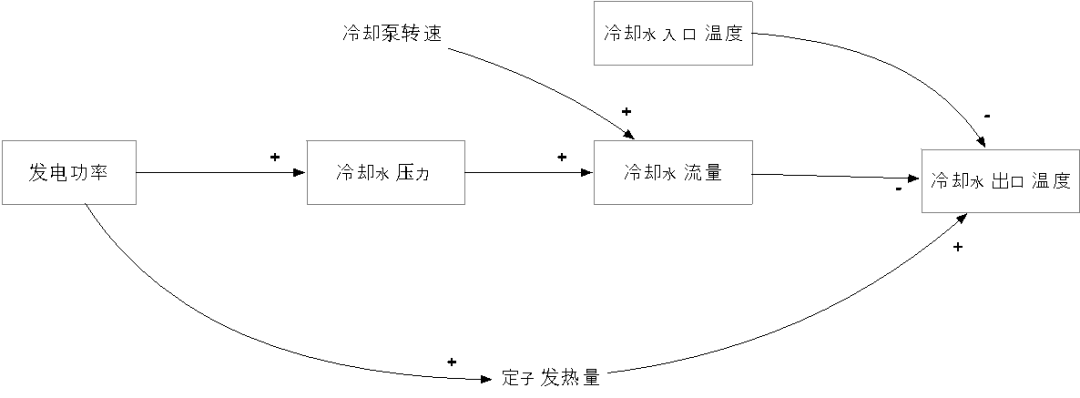

至此 , 冲突可以完全解释了 , 背后的运行机制如下图所示 。

文章图片

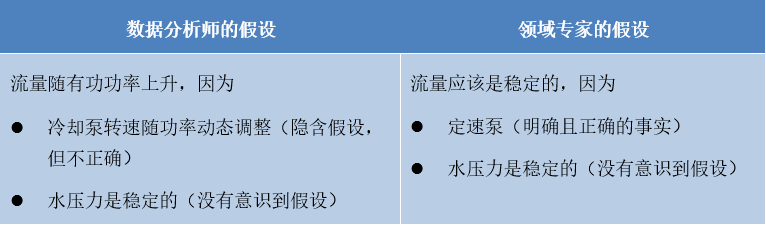

【工业数据分析案例|发电机冷却系统异常】回顾数据分析师和领域专家做机理解读的整个过程 , 大家都无意中忽略“冷却水压力变化”这个可能 , 通过交互式讨论 , 让这些隐性假设摆在明面上 。

文章图片

这也是OT与DT融合在解决工业分析问题时的好处 。 OT从机理角度 , 可以给出很多先决性研判或猜想;DT从数据统计的角度 , 可以给出数据上的现象表征 。 二者的不一致 , 可以让很多隐含或忽略的假设明确化 。 通过OT与DT的对比 , 可以不断提升认知 。

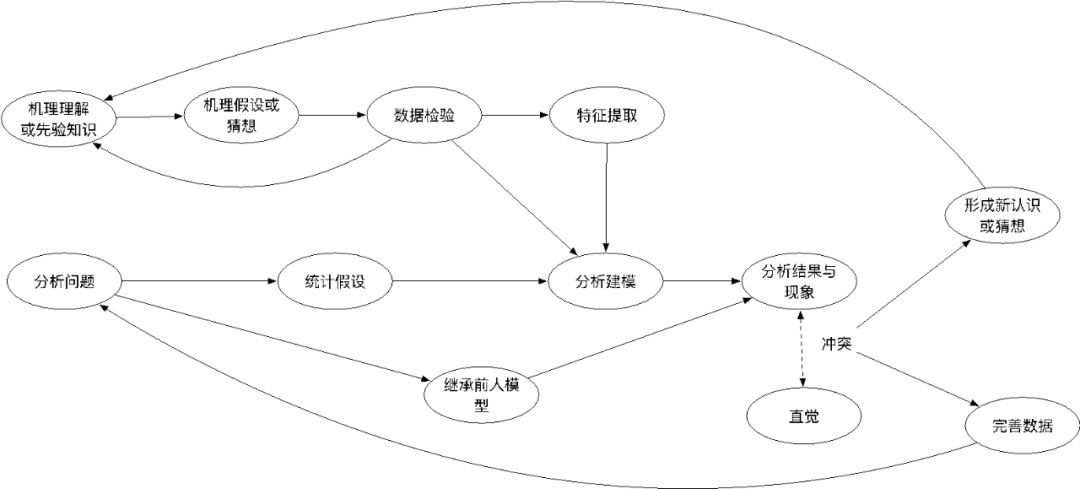

因此 , 工业数据分析项目进行通常有三种模式:

1)有大量先验知识的课题 , 首先明确OT的经验和假设 , 通过数据检验 , 形成有用的特征 , 接着数据分析建模进一步定量化;

2)数据驱动的课题 , 基于统计假设 , 进行建模 , 在分析结果或象限解读时 , 融入OT专家的认知或经验(最好是冲突) , 进一步提升模型结果;

3)数据驱动的课题 , 但存在前人的模型 , 这时候做的是尽快用前人模型在新数据上运行 , 进行结果解读 , 再改进模型 。

文章图片

最后需要说明一点 , 在数据分析项目中 , 我们欢迎“直觉” , 更喜欢直觉背后的“研判依据” , 尽管直觉或研判依据不一定完备或正确 , 直觉触发了跨领域讨论的可能 , “研判依据”给出了数据探索的思路 , 经过数据的检验 , 和跨领域的推理讨论 , 不断追寻数据现象背后的要素和关系 , 形成相对完备和自洽的动力学关系图 。 正如爱因斯坦所云“真正可贵的因素是直觉” 。

特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。