现在国家的新课标强调关键能力核心素养的发展 , 这种核心素养 , 是做题做不出来、刷题刷不出来的 , 一定要把知识放在真实的情景中去 , 让学生解决跨学科的知识问题 , 促进迁移运用 , 发展高阶思维 , 实现关键能力与核心素养的培养 。

教学范式 , 是以特定的学习理论与教学理论为指导的 , 随着学习理论与技术的发展 , 教学范式也随之发生变化 , 从以知识传递为主向知识建构与知识创生转变 。 从老师讲、学生听、模拟考试这种教育范式 , 到老师精心设计问题、准备资源、设计学习活动、设计评价、准备学习工具 , 一步步引导学生在解决问题的过程中学习 。

这种学习方式 , 既能让学生达成对知识的深刻理解 , 又让学生有更多的交流讨论、独立思考和协作的机会 。 学生甚至能够进一步创生自己的情景性知识 , 促进高级思维能力的发展 。

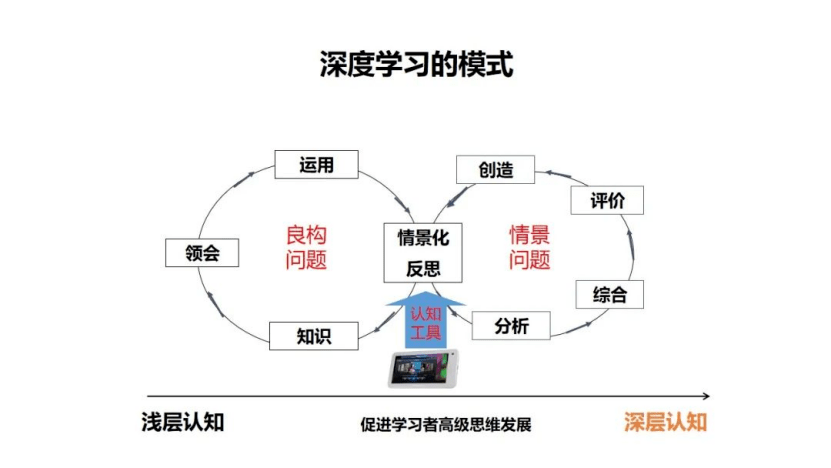

我们在课堂教学中不仅要让学生达到了解、理解、掌握的层面 , 也就是知识领会、应用层面的目标 , 还要把知识放在真实问题中 , 利用智能技术作为认知工具来促进学生分析、综合评价乃至于创造的能力 , 要从浅层次的认知走向深层次的认知 , 促进学生深度的学习 。 这种富有挑战性、培养学习智慧的深度学习 , 将成为未来教学的重点 。 同时 , 我们不仅要让学生了解知识 , 更需要发展学生的全球意识、协作能力、学习和创新技能、信息技术基本素养、公民素养 。

文章图片

智能时代不需要机械操练 , 人工智能不能用于训练考试机器 , 某些企业宣称的纳米级知识点拆分、刷题的适应性学习 , 不应该是人工智能教育应用的主流方向 。 智能时代需要从“以发展智力”为中心 , 向“智力和非智力协调发展”转变 , 从“学科知识获得”为中心到“核心素养”转变 , 智能时代需要人机结合的能力与素养 。

现在很多人认为 , 一个知识点一个知识点地练习、基于练习的行为数据 , 选择不同的题目就是适应性学习 , 认为知识点都掌握了以后 , 就获得了这个学科的整个知识 , 这是不对的 。 举个例子 , 拥有1万个汽车零件等于拥有1辆汽车吗?把知识点拆分成1万个小知识点挨个过关 , 也不等于学生了解了学科知识、更谈不上理解学科的思想 。

所以 , 现在新课标、新教材越来越强调大单元教学、核心概念的转变 , 而不是刷题的适应性教学 。 大单元整合 , 跨学科整合可以让学生了解知识之间的联系 。 比如 , 二元一次方程的解的物理意义是什么?它是平面几何两条直线的交点 。 要让学生了解知识在不同领域的表现和特征 , 这才是真正的关键学科能力和学科素养 。

转变学生获取知识的方式 , 要从关注“双基”到关注“四基” , 从关注基础知识、基本技能到关注基础知识、基本技能、基本思想、基本学习活动体验 , 培养学生的“四能” , 即发现、提出、分析、解决问题的能力 。 要从灌输式的教学变成建构式的、问题解决式的、探究式的、知识创生性的教学范式 , 转变学生获取知识的方式 。

总之 , 在课程结构变革方面 , 我们的课程越来越综合化 , 越来越强调转变教学范式 , 转变学生获取知识的方式 , 促进学生关键能力核心素养的发展 。

课程实施方式变革:人机结合

课程的实施方式 , 将呈现出“人机结合”的特点 。

现今的课程实施方式 , 一般是老师每节课讲45分钟 , 一天8节课 。 从长远来看 , 课程的知识性传递部分 , 人工智能的表现会比人更突出 。 比如现在的英语课 , 学生如果能学会使用可以背单词、练口语、学语法、深度阅读的多种软件 , 并将其从头至尾玩通 , 那不上英语课的学生英语同样会很好 , 甚至比老师讲课的效果还好 。

特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。