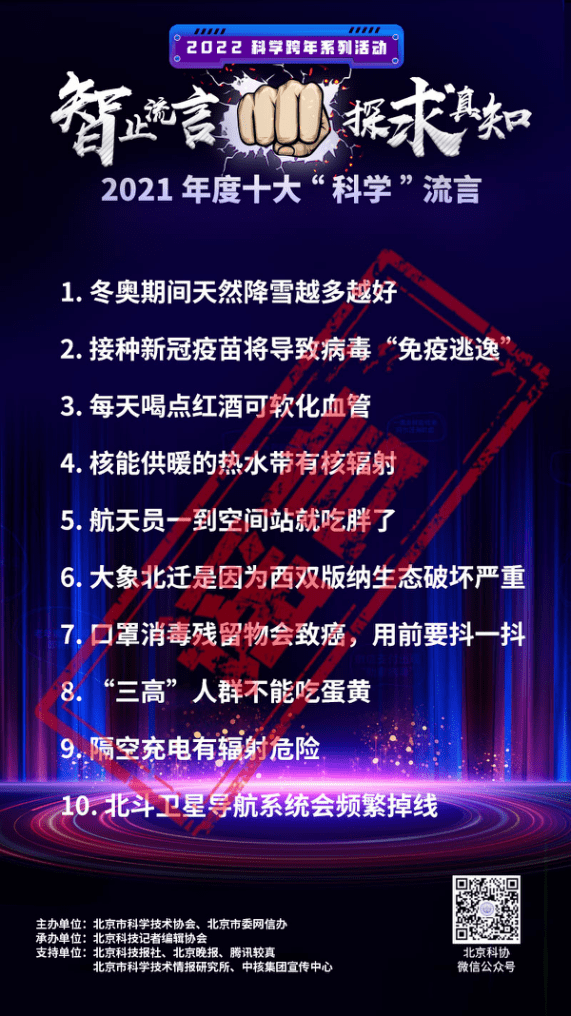

每天喝点红酒可以软化血管?冬奥会期间天然降雪越多越好?核能供暖的热水也带核辐射?这些问题的答案当然是否定的 。 1月15日 , “智止流言 探求真知——2021年度‘科学’流言求真榜”正式揭晓 , 多位权威专家以主题演讲形式 , 破解年度十大“科学”流言 , 并总结出流言背后的五大规律 。

文章图片

自2014年开始 , 北京市科协联合有关部门发布每月“科学”流言榜 , 至今共发布721条 , 并连续八年举办年度十大“科学”流言求真榜发布活动 , 评选当年最具代表性的科学类流言 , 邀请各领域的权威专家参与解读工作 。

通过对2021年度十大“科学”流言的性质及传播规律进行解析 , 可将其分为混淆概念、成见效应、不当联想、主观推断、惯性思维五大类别 。

文章图片

混淆概念 , 是指用一些看起来很专业、高深的科学词汇、看似“高大上”的伪科学概念炮制出流言 , 混淆原本正确的科学理念 。 例如流言“接种新冠疫苗将导致病毒‘免疫逃逸’”“口罩消毒残留物会致癌 , 用前要抖一抖” , 如果人们科学素养不足或不够理性 , 很容易上当 。

而对于不熟悉的科学技术 , 公众总会从最初的印象出发得出结论 , 而这往往是一种缺乏科学证据的偏见 。 如流言“核能供暖的热水带有核辐射”“隔空充电有辐射危险”就是利用成见效应 , 借助公众“先入为主”以及“宁可信其有、不可信其无”的心理传播 。

面对自身关切的信息 , 公众容易进行不当联想 , 中了流言的圈套 。 如流言“每天喝点红酒可软化血管”“‘三高’人群不能吃蛋黄” , 把可能性或相关性当成因果性和必然性 , 信息在口耳相传中就会“变味” 。

如果对前沿科技缺乏系统了解 , 从而通过主观推断得出结论 , 也容易滋生谣言 。 例如流言“航天员一到空间站就吃胖了”“北斗卫星导航系统会频繁掉线” , 其实航天员面部圆润 , 是特定环境下体内血液再分布的正常现象 。

另外 , 惯性思维常常会左右人们的思想 , 特别是广受关注的现象级热点 , 由于全民关注度高、传播度大 , 信息在双向的互动传播中更易出现偏差 。 如流言“冬奥期间天然降雪越多越好”“大象北迁是因为西双版纳生态破坏严重” , 公众很容易仅仅基于常识思考 , 得出错误结论 。

本次活动是“2022科学跨年系列活动”的组成部分 , 由北京市科学技术协会、北京市委网信办主办 , 北京科技采访人员编辑协会承办 , 北京广播电视台科教频道中心制作 , 得到了北京科技报社、北京晚报、腾讯较真、北京市科学技术情报研究所以及中核集团宣传中心的大力支持 。

2021年度十大“科学”流言

1.接种新冠疫苗将导致病毒“免疫逃逸”

流言:

要立即停止大规模接种新冠疫苗 , 否则将导致病毒突变 , 产生“免疫逃逸” 。

真相:

“免疫逃逸”指的是病原体或肿瘤通过不同机制拮抗、阻断和抑制机体的免疫应答 。 “免疫逃逸”在理论上虽然有可能发生 , 但它根本就不是疫苗该背的黑锅 。 新冠病毒的各种变异株 , 在疫苗大规模接种之前就已经出现了 , 并出现了更具传染性的变种 。 即使没有疫苗 , 病毒感染人体之后 , 免疫系统也会自己产生对病毒的免疫压力 , 在这种压力下 , 会导致变异株的出现 。

另一方面 , “病毒增加几个突变 , 就可以抵抗抗体”也是不现实的 。 在设计各种疫苗的时候 , 研究者普遍选择了新冠病毒的整个刺突蛋白甚至灭活病毒整体 , 就是为了疫苗可以刺激人体产生针对病毒各个部分的多种抗体 , 这些疫苗在病毒变异的情况下也不会马上就失去作用 。

特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。