看准时机的谭黎敏快速切入港口无人物流赛道 , 于2018年1月推出第一代基于柴油车线控底盘改制的无人驾驶重型卡车 , 能够实现单车作业;同年6月 , 研发完成第二代线控底盘改制的无人集卡WellTruck D1 , 能够实现多车作业;三个月后(2018年9月) , 发布新一代无人集卡Q-Trunk , 能够实现150公里续航 , 拥有成熟稳定的线控底盘及多车作业V2X系统 。

之后 , 西井科技还与中国珠海港、天津港 , 泰国林查班港、阿联酋阿布扎比哈利法港等港口合作推进无人驾驶商用车的应用 。 截至目前 , 西井科技自主研发的产品与服务WellOcean(人工智能智慧港口解决方案)、Qomolo(新能源无人驾驶商用解决方案)等已在全球80多家港口、物流园区等落地运行 。

2021年起 , 西井科技开始探索固态电池在无人驾驶商用车领域的商业化落地 , 并与清洁能源及热电联产项目开发运营企业协鑫能科等企业合作 。 其最新发布的首款智能换电无人驾驶商用车 , 就是双方协作完成 。 据悉 , 完成一次换电过程仅需6分钟 。

2022年 , 西井科技计划会在全球四个国家同步开启特定场景无人驾驶换电业务 。 智能换电无人驾驶商用车的量产 , 无疑将加快港口物流自动化、智能化的进程 。

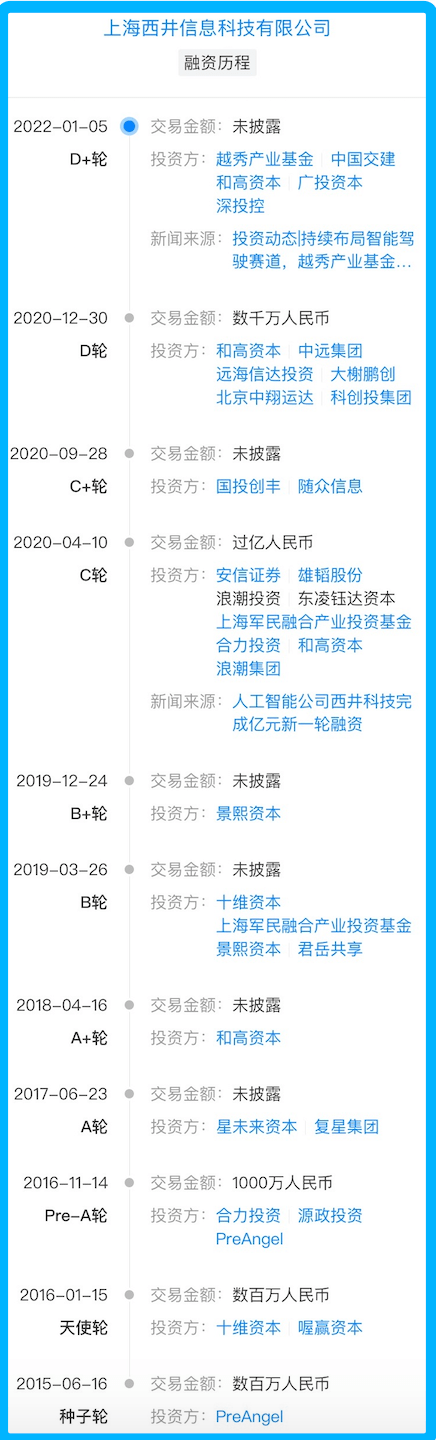

业务有了起色后 , 资金也在源源不断进入 。 天眼查信息显示 , 迄今为止 , 西井科技已经11次获得融资 , 投资方包括和高资本、广西广投、深投控联合、中远集团、安信证券、复星集团等机构 。

文章图片

西井科技融资历史(图片来源:天眼查)

经过五六年的发展 , 西井科技的团队规模在不断扩大 。

据西井科技无人驾驶事业合伙人孙作雷向全天候科技透露 , 截至去年11月 , 公司最核心的技术团队接近有340人 , 其中77%以上都是工程师;在这些工程师中 , 硕士和博士占比在50%以上 , 其中大部分都有着AI技术研发的工作经验 。

区别于无人驾驶乘用车的路

不同于大部分新造车企业专注在汽车技术研发而选择代工路径 , 西井科技则坚持“软硬件一体”发展 。

众所周知 , 蔚来汽车的代工厂是江淮汽车 。 二者从2016年起就签订了协议 , 宣布合力打造“世界级全铝车身工厂” 。 虽然蔚来有过计划在上海嘉定自建工厂 , 但却在2019年宣布取消 , 之后还表示会加大投资和改造代工工厂 。

这似乎预示着蔚来仍将坚持代工合作模式 。 去年五月 , 双方决定“续约”三年 , 并就联合制造蔚来汽车和相关费用安排达成了协议 。

小鹏汽车在没有生产资质的情况下 , 也是与海马汽车牵手;双方从2017年开始合作 , 由后者为其代工生产汽车 。 虽然之后小鹏在肇庆、广州、武汉三市建造基地 , 还通过了购买方式“曲线”获得生产资质 , 但其与海马汽车的代工合作一直到2021年都在延续 。

可以说 , 为了最快量产交付、降低资金压力 , “代工”是无人驾驶乘用车研发企业在发展初期绕不开的一条路子 。 就连官宣造车的小米 , 也有了一份“绯闻”合作代工厂名单 , 包括长城、比亚迪等 。

作为一家初创企业 , 为何西井科技却选择自主研发制造 , 走“软硬件一体”路线?

对此 , 谭黎敏向全天候科技解释道 , 无人驾驶商用车开发难度不如无人驾驶乘用车大 , 相对比较简单;同时 , 与主机厂由于在思维和节奏方面存在差异 , 配合上可能不是特别顺畅 , 所以选择自造无人驾驶商用车 。 在他看来 , 自主研发制造不仅有利于把握发展节奏 , 产品一致性也会更好 。

特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。