手机和PC之所以无法产生“身临其境感”就是因为手机和PC仅模拟了光源和声音 , 无法像VR一样模拟整个物理环境 。 当然 , VR技术对物理环境的模拟与脑机接口是不一样的 , 脑机接口最终会直接越过我们的感官 , 产生化学信号和电信号刺激大脑 , 所以VR被认为是脑机接口之前的最后一代物理硬件设备 。

由上我们得出结论:VR通过模拟物理环境 , 使人产生沉浸感、存在感 , 并让自我产生现实感 , 这样的模拟是以VR技术提供的高沉浸感为依托的 。 沉浸感为本我提供所需要的感官信息后 , 为自我和超我打造了真实感 。 所以沉浸感是元宇宙的基石 , 没有沉浸感就谈不上元宇宙 。 从现阶段来说 , 任何不讲沉浸感技术的元宇宙概念 , 大概率都是伪元宇宙 。

以《生化危机7》这款著名的游戏举例:这款游戏有3D和VR两个版本 , 但两个版本的游戏体验却相差很多 , 正好是A/B Testing的一个绝佳的案例 。 我在玩3D版时 , 体验非常流畅 , 跟我之前玩过的《生化危机》一样 , 就是拿起枪扫射僵尸 。 但在VR版的生化危机里 , 我很难流畅的将游戏进行下去 。

原因是在VR版本里 , 我会感觉僵尸就在我周围 , 他们仿佛就在下一扇门后 。 虽然我知道 , 只要在游戏里推开门 , 拿起枪把僵尸打掉 , 就可以过关 。 但是我做不到 , 因为VR是有沉浸感的 。 不同于普通的平面游戏 , VR提供的足够的视觉在场感 , 环绕的声音 , 营造了真实的感觉 , 这就是VR技术进步下带来的沉浸感提升 。 这种沉浸感欺骗了本我 , 让人的肾上腺激素大幅提高 , 让人难分真假 。 即便自我能够靠理性知道这只是游戏 , 但是本我依然恐惧 。 从这里可以联想到Oculus的VR设计原则中的一条“在VR内容当中绝对不要吓用户 , 因为那真的会吓死人” 。 最近元宇宙概念火热起来 , 是因为借助VR硬件提供的真正的沉浸感 , 能够让人真正“进入”到早已存在许久的虚拟世界中去 。 “人是万物的尺度” 。 有了人的入住 , “虚拟世界”才变成了“元宇宙” 。

VR沉浸感给体验带来的改变不仅仅像特斯拉那样 , 让人们从油车转入新能源车 , 而更像是一场颠覆性的革命——沉浸感带给我们的是某种意义上的移民 , 像Space X所提供出来的愿景 , 人类终将去到火星 。 通过VR技术 , 人类终将移民到元宇宙 , 这才是整个VR技术的使命 。 同时不像移民火星只能买到单程票 , 移民元宇宙 , 你随时都可以回到现实宇宙 。

总结一下:VR硬件的成熟为元宇宙提供了足够的沉浸感 , 因此元宇宙的概念火热起来 。 我们认为在元宇宙八大要素中 , 沉浸感是底板和基石 , 借助VR硬件提供的真正的沉浸感 , 人才能进入元宇宙 。

?

二、 借助VR硬件提供的真正沉浸感才能进入元宇宙

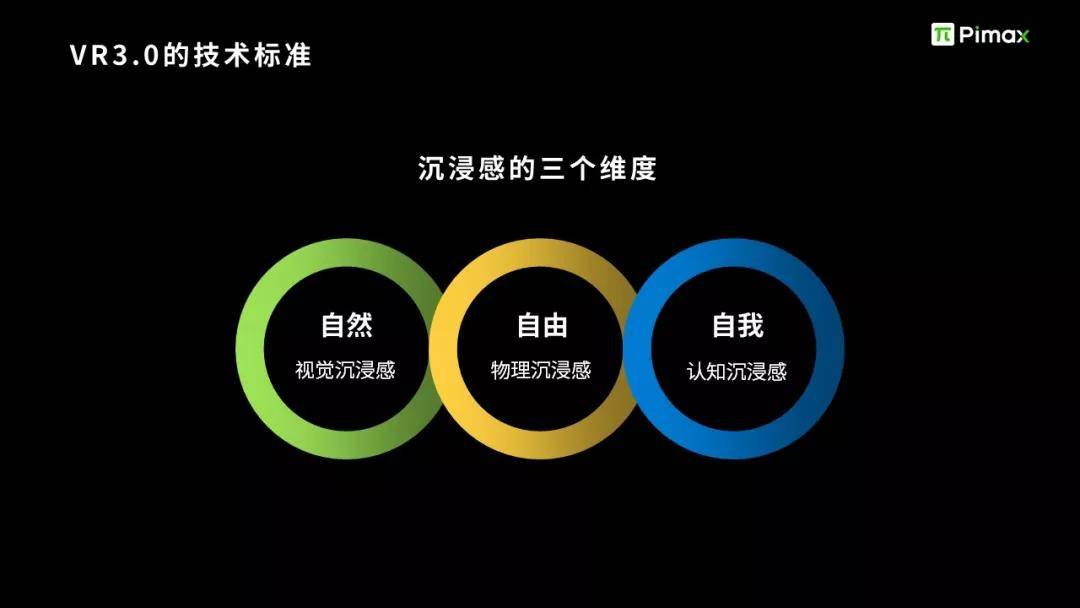

1) 高沉浸感需要达到VR 3.0的技术标准:自然、自由、自我

沉浸感是支撑元宇宙概念成立的核心要素 , 需要通过高性能VR硬件才能获得 。 这就要求当前市面上的VR厂商实现革命性技术提升 。 小派将这一系列技术提升的目标归纳为VR 3.0的技术标准 , 即在视觉沉浸感、物理沉浸感、认知沉浸感(分别对应小派VR 3.0定义中的自然、自由、自我)三方面技术达标 。

文章图片

【小派科技CEO任攀描述元宇宙时代】视觉沉浸感对应VR 3.0定义中的“自然”维度 。 UVI(Unit of Visual Immersion)即视觉沉浸感当量 , 是衡量视觉沉浸感的重要指标 。 我们通常认为PPD(Pixels per Degree)即角分辨率、FOV(Field of View)即视场角、刷新率这三个指标都分别存在绝对的天花板水平:PPD=60代表了视网膜水平;FOV=220度代表了人眼自然视场角;刷新率大于180Hz人眼基本无法分辨 。 任何一款VR头显的这三个指标分别除以该指标的天花板水平(也就是100%水平)得到一个百分比 , 就代表该头显在该项指标上的表现 。 这个三个百分比的加权调和平均数就是UVI 。 我们认为这个模型能够很好地量度视觉沉浸感水平 。 100%的UVI就意味着人眼已经完全无法分辨看到的是头显中的图像还是真实的世界 。 这个标准听上去很科幻 , 但是实际上离我们不再遥远 。 小派已经发布的Reality系列12K QLED头显的UVI高达73% , 已经非常接近“优秀”的标准 。

特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。