那么 , 何谓书的本质?为什么阅读需要仪式感?

伟大的博尔赫斯替我们作出了回答:“在人类使用的各种工具中 , 最令人惊叹的无疑是书籍 。 其他工具都是人体的延伸 。 微镜、望远镜是眼睛的延伸;电话是嗓音的延伸;我们又有了犁和剑 , 它们是手臂的延伸 。 但书籍是另一回事:书籍是记忆和想像的延伸……经书的观念 , 《古兰经》《圣经》或是《吠陀经》——此书也说是吠陀创造了世界的观念可能已经过时 , 但是书籍仍然保留着某种神圣的东西 , 我们应设法保存这种神圣的东西 。 拿到一本书 , 打开它 , 就产生了审美的可能性 。 书本里卧躺着的一大堆字是些什么东西?这些没有生命的符号是些什么东西?什么也不是 。 倘若我们不把书打开 , 书又有什么用呢?那只不过是一堆纸片和一个羊皮封面;但是 , 如果我们去阅读它 , 奇怪的事就发生了 , 我相信 , 越读变化越大 。 ”(《博尔赫斯 , 口述》)

今天这个时代 , 无论用手机还是iPad阅读 , 精力都太容易被其他信息或者娱乐活动分散 , 功能单一的Kindle阅读器反而至少还能“强迫”用户专注于严肃阅读(非网文)这项“神圣的”行为本身 , 享受随之而来的仪式感 。

中国用户闲置Kindle的关键原因

2013年6月7日 , 第一款Kindle阅读器在中国正式上市 , 售价为758元 , 基本维持了美国本土的低价策略 。 当时的Kindle中国区总经理张文翊是美国亚马逊总部从英特尔公司挖来的高管 , Kindle入华后的售价在千元以下 , 就是张文翊带领的中国团队向总部坚持的结果 。 Kindle阅读器在美国市场能够压低价格的原因是用户往往有着良好的付费阅读习惯 , 亚马逊公司可以用成本价出售终端设备 , 而在平台内容上获取利润 。 但这种模式并不一定会得到中国市场的认可 。

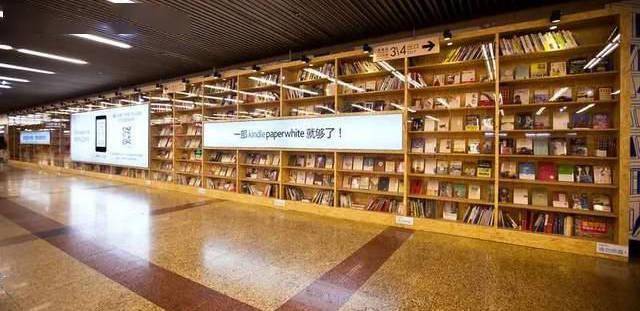

Kindle阅读器的平民售价帮助其迅速打开了中国市场 , 再加上亚马逊中国团队对于目标客户群体的精准定位和营销 , 起初发展势头一路向好 。 2014年底 , Kindle在上海人流量最大的地铁站之一静安寺站打造了一款引爆社交网络的创意广告——一座2.8米高、25.6米长的玻璃书橱在地铁站内的长廊被搭建起来 , 里面堆放着2000余本在亚马逊书店上可购买到的畅销书籍 , 另外书架中间放置了一个200克重的Kindle阅读器 。 言外之意是 , 带走这么多书籍只用一部Kindle就够了!

文章图片

2014年底 , Kindle在上海地铁静安寺站打造的创意广告

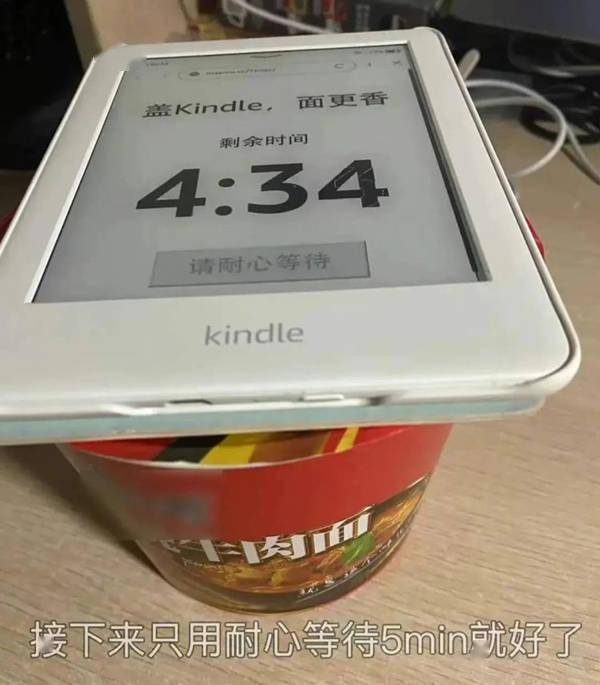

尽管Kindle阅读器在中国市场初期取得了不错的销售成绩 , 但过了新鲜期之后 , 还是出现了“水土不服”的情况 。 中国用户对Kindle的黏性似乎始终难以养成 , Kindle的使用场景渐渐成了所谓“充电—放着—想起—没电—充电—放着”的循环状态 。 除了亚马逊官方借势营销的“盖泡面”功能之外 , 现实生活中被闲置的Kindle还经常被用来充当时钟、台历等功能 。

然而自嘲并不能改变Kindle阅读器在中国用户手中的尴尬处境 , 改变的前提是要知道中国用户普遍闲置Kindle背后的原因是是什么?

文章图片

闲置的Kindle变时钟 , 成了“泡面神器”(图片来自网络)

此前有分析者认为 , Kindle在中国难以为继的原因是“硬件设备+软件内容”模式没有优势 , 亚马逊精心打造的拟真阅读体验是方向性错误等等 , 仿佛Kindle浑身上下一无是处 , 实在是一种自相矛盾、混淆视听的后见之明 。 如前所述 , 这些因素不但不是Kindle在中国发展下行的原因 , 反而是Kindle得以安身立命的核心价值所在 。

特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。