文章图片

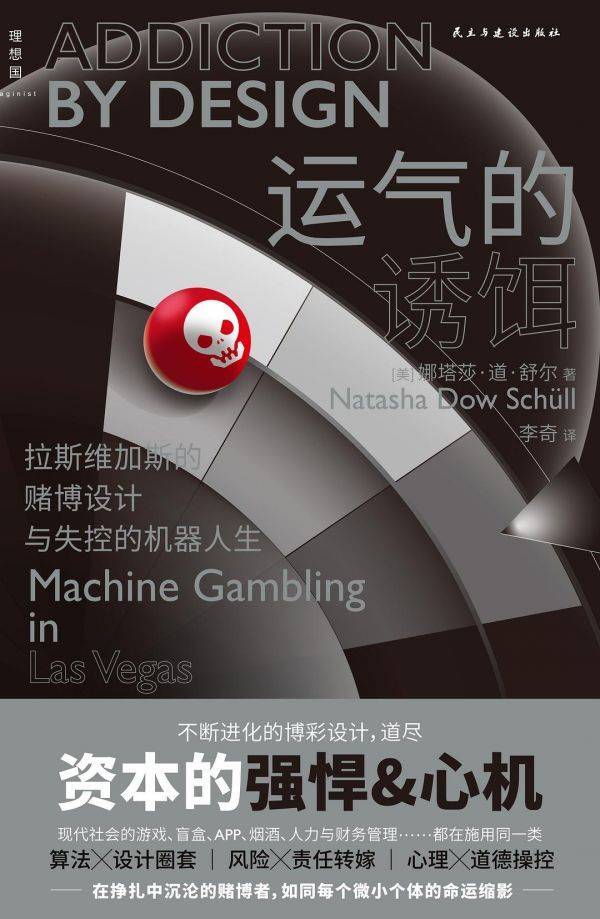

运气的诱饵: 拉斯维加斯的赌博设计与失控的机器人生

[美] 娜塔莎·道·舒尔/著

李奇/译

理想国/民主与建设出版社

2021年12月

“以玩家为中心”

从俘获心灵的赌场室内设计到生动的视频图像 , 从人体工程学手柄到环绕立体声设备 , 从全方位服务的会员卡到玩家数据追踪系统 , 一切都是为了让赌客感到十万分的满意 。 舒尔在书中花费了相当多的篇幅来描述赌博机器的设计者、赌博场所的经营者 , 是如何以“利益最大化”为目标而设计出“钳住”玩家的机器迷境(zone) 。 新自由主义把成瘾责任推向赌博者本身 , 设计者和经营者并不承认重度成瘾是他们希望看到的结果 。

但是 , 在舒尔看来 , 种种设计都是向不可自拔境地的险恶引导 。 目的是延长玩家的机上时间(time-on-device , TOD) 。 是的 , 这是一个专门的商业术语 。 舒尔所列出的众多赌博机设计中 , 70年代诞生的“虚拟映射转轮技术”最具有代表性 , 这种技术让拉杆拉动的不再是物理转轮 , 而是一个可以编程的电子芯片 , 它让数学化的编程成为赌博业中的新神 。 赌博机器编程大师会在随机生成的数与屏幕上显示的结果之间加入虚拟转轮映射 , 这个技术可以独立于机器的真实转轮 , 把绝大多数的“虚拟停止位”映射到实际转轮上低赔付或零赔付的空位上 , 仅把极少数映射到赢位 。 游戏设计者还把超出正常比例的虚拟转轮停止位映射到物理转轮上紧靠获胜图案的空位上 , 从而造成“差一点就能赢”的近失效应(near miss) , 把损失粉饰为近在咫尺的成功 , 引诱玩家们继续开局 。

这种对运气的黑箱化修改 , 毫无公平可言 。 实时监控赌博数据、分析用户类型的会员卡 , 以及为了不断适应玩家技术耐受性而做的密集调研 , 连同虚拟映射转轮在内的各种“创新”设计 , 共同促成了一种“持续的赌博生产力” , 让赌客提升频率、延长时间和增加花费 。

讽刺的是 , 这种看似服务于消遣和娱乐的机器成瘾术 , 原理上借鉴了制造业在19、20世纪发展出的劳动时间管理和资源管理技巧 。 游戏的节奏永远由机器来控制 , 就像管理流水线工人一样 , 赌博机器的设计 , 就是为了让玩家把尽量多的产出收益的动作 , 压缩在尽量小的时间单位内 。

“触达”、“痛点”、“追踪”、“参与感”、“个性化”、“用户画像”……这些出现在书中的赌博业常用术语 , 很难不让人联想到互联网产品设计中的黑话 。 原来 , 这些方法并不是互联网商业普及后才发明的 , 而是跟十几年前的拉斯维加斯赌博业共享了一套相同的逻辑:尽可能地将用户留在app的界面上 , 并无法放下手中的机器 。 “再转发一个亲友就能获得红包” , “再坚持一天打卡就能获得的抽奖机会” , “差一点 , 就差一点点”……这不就是那个有魔力的“近失效应”吗?

在这当中 , 盈利最大化才是机器设计的中心思想 , 而不是玩家体验和他们可能被困住的人生 。

成为机器

机器赌博是如何让人上瘾的?是渴望以小博大的金钱欲望吗?还是在不可测算的运气中寻求刺激?舒尔拒绝这种看似常识性的解释 。 与传统纸牌等赌博游戏不同 , 机器赌博缺乏符号学深度 , 也没有存在主义戏剧中的刺激 , 这种孤独的、沉浸式的活动带给赌博者的是高度的安全感和确定性 , 正如书中的一位受访人所说 , “我赌博不是为了赢钱 , 而是为了继续玩下去 , 为了待在机器的迷境(Zone)里 , 把其他一切都忘掉 。 ”

特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。