文章图片

印开蒲在办公室校对文稿 。

本报采访人员 王永战摄

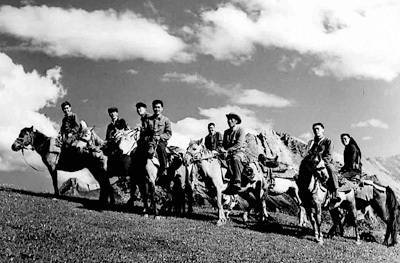

文章图片

1972年 , 印开蒲(左三)在四川省德格县开展四川薯蓣资源调查 。

资料照片

人物名片

印开蒲:1943年生 , 中国科学院成都生物研究所原研究员、生态学家 。 他60余年从事生物多样性保护和生物资源考察 。 他从绘制植被地图做起 , 参加了四川植被、四川薯蓣资源、横断山植被等多项科学考察 , 跑遍了四川盆地的山山水水 。 他为九寨沟和亚丁自然保护区的建设、大熊猫保护、西部地区环境保护等都做出了积极贡献 。

打开电脑 , 盯着眼前的校对文稿 , 印开蒲仔细对照每一个自然段 。 一行行看下来 , 遇到有疑问的地方 , 他就在旁标注……

在中国科学院成都生物研究所五楼 , 一间狭小的办公室里 , 印开蒲正为《百年追寻——见证中国西部环境变迁》一书再版进行校对 。

“快 , 快坐下” , 见到采访人员到访 , 79岁的印开蒲连忙站起身 , 利索地倒起茶 。 说起与生态保护结缘 , 印开蒲的思绪飞向60多年前……

“看到那层峦叠嶂 , 每一次都心旷神怡”

1960年 , 17岁的印开蒲高中毕业 。 恰逢中国科学院四川分院农业生物研究所(现成都生物研究所)招生 , 从小喜欢植物的印开蒲就这样成了一名植物学研究人员 。

“一开始只是见习 。 我绘画底子好 , 写字漂亮 , 就被送到了西南师范大学(现西南大学)地理系学习绘图 。 ”印开蒲打开一本《四川植被》 , “看 , 这些植被分布图都是我画的!”

一把尺子、一支笔、一个军用水壶和一些粮票 , 成为正式的研究人员后 , 印开蒲开始参与四川西部的植被考察 。

拉起绳子 , 扯起一块长宽20米的正方形范围 , 计算面积内植物分布数量——从河谷到山地最高处 , 海拔每升高100米 , 印开蒲便和同事们这样拉一次绳子 。 “这样就可以计算出一定海拔的植物分布情况和数量 , 进而计算出一个县乃至更大范围内植物分布情况 , 从而绘制出植被地图 。 ”印开蒲说 , 绘图既要巧劲 , 也得有气力 , 得一个县一个县地跑 。

“那会儿条件艰苦 , 就着干粮吃咸菜 , 交通全靠两条腿 。 ”印开蒲常常一走就是好几个月 。 1962年 , 一次在雅安天全县的山林调查结束后 , 看到调查队员们饥肠辘辘 , 印开蒲提议打点鱼来解馋 。 看到网里全是活蹦乱跳的鱼儿 , 大伙儿当时的那种开心 , 印开蒲至今还记忆犹新 。 印开蒲说 , 在山里考察 , 既需要掌握科学方法 , 还要对眼前的植被生态充满热爱 , “看到那层峦叠嶂 , 每一次都心旷神怡 。 ”

1969年 , 印开蒲加入四川薯蓣资源调查当中 。 “薯蓣是一类重要的药用植物 , 调查薯蓣资源分布状况 , 可以为后续开展合理利用奠定基础 。 ”当时 , 作为川东调查组组长 , 印开蒲还担任着经费管理员的职责 。 “那会儿管理着400元的经费 , 可大意不得 。 ”每次休息 , 他都要把经费裹起来 , 放在衣服内衬里才踏实……

“我们要像保护眼睛一样保护生态环境”

1970年 , 因为四川薯蓣资源调查 , 印开蒲第一次来到九寨沟 。 “沉没在水中的钙华长堤 , 在湖水荡漾中透出晃动的光影 , 童话般的美景让我感到震撼!”印开蒲说 , 当时 , 他看到有森林采伐队已经进入山林 , 心里暗暗担心起来……

特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。