SRv6兼具IPv6寻址与源路由调度机制 , 协议简单 , 可编程能力强 , 被认为是新一代IP网络的核心协议 。

但是 , 由于SRv6采用了128bit作为段标识 , 当段标识层数增多时 , 存在开销大、芯片要求高、现网升级难等问题 , 难以在运营商网络规模部署 。 解决该问题涉及帧头结构和转发机制的变动 , 影响较大 , 因而引起业内广泛关注 。 本文介绍了G-SRv6的基本机制和技术体系 , 以及G-SRv6标准进展情况 , 并就基于G-SRv6构建运营商算网IP底座组网方案进行了探讨 。

G-SRv6技术方案

G-SRv6基础机制简介

G-SRv6对SRv6报文头的基础帧格式和基本转发机制进行了优化 , 彻底解决SRv6开销大的问题 , 其基本的报文组织结构如图1所示 。

文章图片

图1 G-SRv6基本的报文组织结构

G-SRv6主要创新机制包括:压缩冗余前缀技术、多长度SID混编技术、二维指针定位技术、压缩标记技术、控制面通告技术 。

压缩冗余前缀技术:利用IPv6地址格式规律 , 提取SRH的SID列表中每个128位原生SID的共享公共前缀 , 压缩后的SID仅包含NodeID和Function部分 , 从而解决SRv6封装效率低的问题 。

多长度SID混编技术:定义G-SID容器 , 实现压缩SID和原生SID使用统一128位G-SID容器承载 , 可在一个报文中携带多种长度的SID , 解决与原生SRv6兼容的难题 。

二维指针定位技术:新增基于SRv6目的地址携带的第二维指针SI(SIDindex) , 与原有SL形成二级索引 , 准确定位G-SID容器中每个压缩SID的位置 , 解决压缩SID索引技术难题 , 降低转发硬件实现复杂度 。

压缩标记技术:定义新的COC(ContinueofCompression)Flavor指示SRH中SID的压缩属性 , 兼容多种长度SID混编 , 实现了G-SRv6路径灵活编排 , 具有良好的可扩展性 。

控制面通告技术:扩展IGP、BGP-LS协议实现节点和链路SID压缩属性的通告 , 扩展BGPSR Policy和PCEP协议实现G-SRv6压缩SID路径通告 。

基于上述创新机制 , 在G-SRv6方案能够兼容SRv6所有特性的前提下 , 将报文头压缩4倍,因而受到了业内的广泛支持 。

基于G-SRv6的技术体系

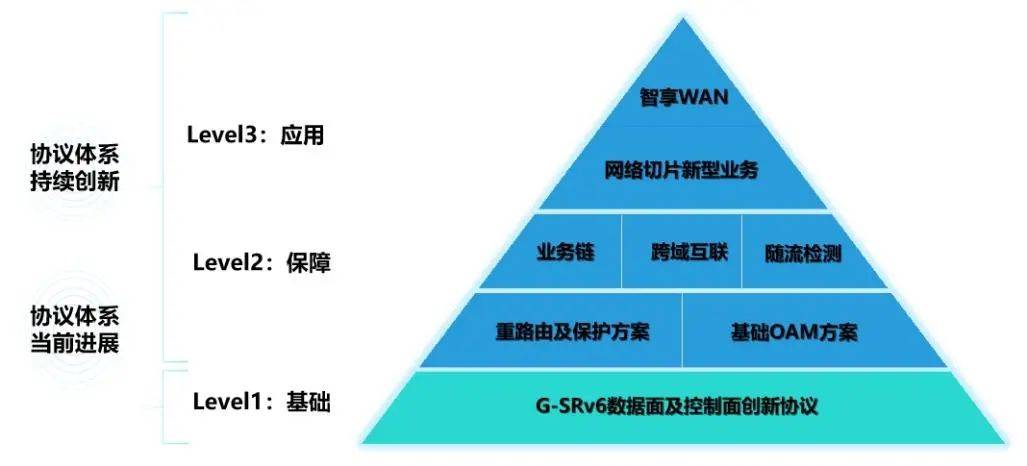

目前 , 基于上述G-SRv6压缩帧结构和转发机制 , 形成了完善的数据面和控制面板协议 , 并在此基础上构建了包括技术基础、组网保障、网络应用的完整金字塔形技术体系 , 实现了从概念提出、技术布局到组网应用的跨越 , G-SRv6技术体系如图2所示 。

文章图片

图2 G-SRv6技术体系

基础OAM:通过新型的BFD回程机制 , 实现严格路径保护的双向检测 , 大大提升网络检测可靠性 。

重路由及保护:通过创新的中间节点、尾节点故障保护机制 , 在指定路径的情况下 , 实现本地保护 , 提升可靠性 。

跨域互联:通过跨域端到端全压缩技术方案 , 能够实现多域互联免配置 , 支持网业分离的新型业务模式 , 实现端、边、云一跳互联 。

随流检测:采用交替染色的机制实现快速感知质量劣化故障 , 并自动进行故障定界 , 提升用户SLA保障能力 。

网络切片:通过“Flex-Algo+切片子接口+切片ID”的方案实现层次化切片 , 提供100kbit粒度软硬切片差异化服务保障 , 并能够实现现网的平滑升级 。

智享WAN:基于G-SRv6实现融合Overlay和Underlay网络的新一代SD-WAN 。

G-SRv6标准进展

SRv6压缩技术涉及IP网络基础数据面和控制面变化 , 因而成为近期IETF讨论最为激烈的领域 。

特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。