佛教说诸法无常 , 也即任何事物都没有确凿不易的本质 , 又说相由心生 , 也即一切事物都是意识的变现 。 物理学家也开始怀疑 , 一致性或者说物质的内在统一 , 可能只是神经网络在传递和处理信号时普遍存在的延迟效应 。 在电影里 , 镜头的运动创造出时间和空间的连续性 。 如果真实世界是一部永不终结的电影 , 让镜头运动起来并产生意义的 , 其实是我们的幻觉 。 运动并不存在 , 运动只是信号传递延迟在我们头脑中造成的一种效果 。 你明白了吗?真实是符号构建的幻觉 。

——何塞?理查曼《电子羽毛》

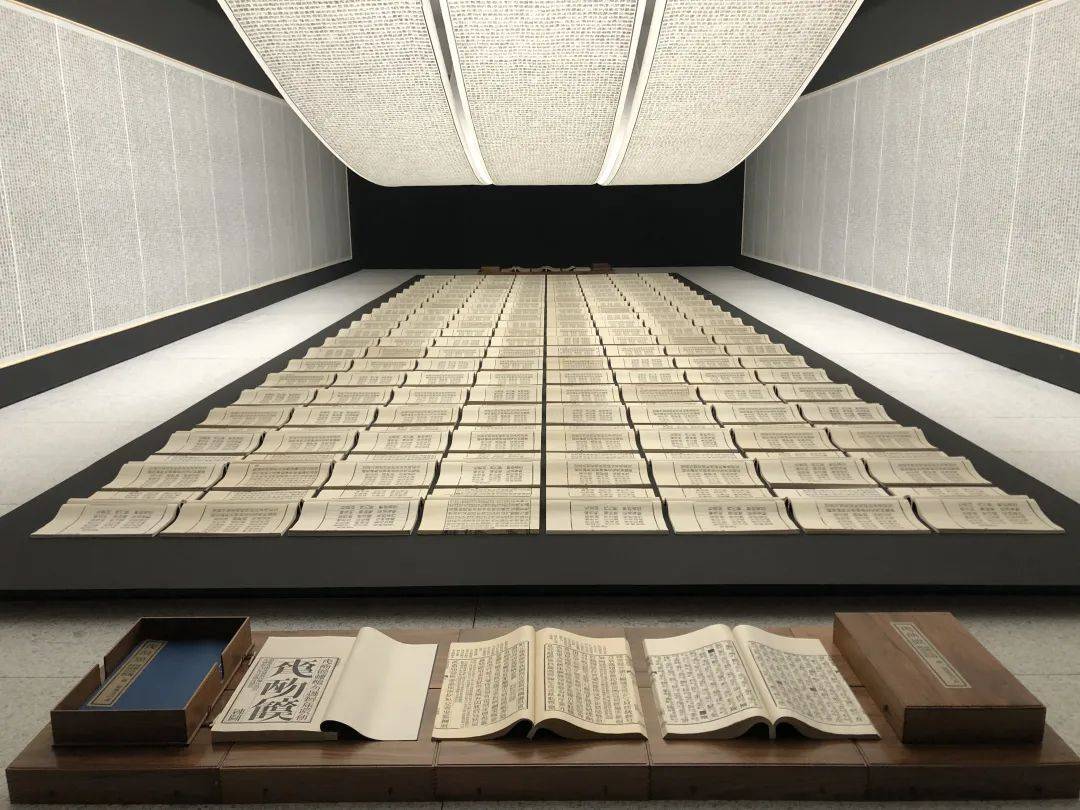

文章图片

有人预言激进全球化的进程正在遭到地方主义前所未有的阻击 。 事实是否如此 , 不是我所能断言 。 但全球化的脆弱之处 , 的确就埋伏在一些看起来全球化最成功的地方 。 一次洲际旅行 , 就能让人深刻感觉到 , 支持我们在不同气候、地景、文化和语言之间快速穿梭的事物 , 都是脆弱的 。 超音速客机是脆弱的 , Booking是脆弱的 , PayPal是脆弱的 , 各种口音的英文也是脆弱的 。 当然还有比英文更脆弱的沟通方式 , 比如徐冰说的地书 。

地书是图形 , 不是文字 , 当然也不是语言 , 因为地书没有语法 。 徐冰的目标是用这些通用图形符号创造叙事 , 也就是要赋予它们语法 。 这等于创造一种语言 , 但实际上徐冰用的又都是现成的东西 。 这就让徐冰在艺术史上占据了一个非常有利的位置 。 毕竟 , 杜尚以来 , 用现成物品创造新的情境 , 然后在此新情境下讨论何为艺术 , 以及艺术与其他社会系统的关系 , 是现代艺术的常见追求 。

不同艺术家追求这个目标的方式当然各不相同 。 徐冰是书斋式的 。 这不仅表现在徐冰对完整叙事、对小开本印刷品的偏爱上 , 也表现在徐冰对通过手工雕琢、书写、键盘输入从而输出符号串的过程充满迷恋 。 他对符号在互动中生成意义的那一瞬间所怀有的激情 , 远远超过了他运用灯箱、动画和电影这类媒介时所怀有的激情 。 尽管后面这些媒介通常更强势 , 更容易把艺术家的思考传递给受众 , 但意义是被程序事先设定 , 然后一层不变地单向输出的 。

文章图片

令人感到矛盾的是 , 对观众参与意义生成 , 徐冰表现出来的欢迎 , 又是有限度的 。 在作品诠释方面 , 徐冰像讨人嫌的教书先生那样, 总是忍不住亲自下场 , 手把手地教人如何握笔 , 如何运笔 , 如何结构成字……如果他的作品包含某种荒诞意味 , 徐冰希望观众能理解荒诞的定义、荒诞的构成、荒诞如何得到展示 , 而不是让观众置身于无意义或意义冲突的情境 , 从而通过亲身经历体会到何为荒诞 。 他对自己的作品有巨细无靡的说明 , 不但写成标签 , 还录了音频 , 可以一边看展 , 一边扫码收听 。 这些导览音频由徐冰本人亲自解说 , 常常包含了“我如何如何”的句式 。 言传身教 , 莫过于此 。 所有作品都来自徐冰的经历 , 是他对这个世界的受纳、反馈和输出 , 必须按照他所认可的方式加以理解 。 这些解说包含了一种心理紧张 , 说明徐冰警惕并觉得有必要预防作品解释权旁落到观众手中 。 “作者已死”这种观念 , 对徐冰来说 , 是太激进了 。

徐冰不但像教书先生 , 而且像老式的教书先生 , 身上有一种文人趣味 。 这种趣味的核心是对符号的迷恋胜过对符号之外世界的关注 。 这种趣味因为小众 , 以及入世精神不够 , 容易受到嘲笑甚至鄙视 , 但对某些人来说却非如此不可 , 其中也包含了一些不受人注意的智慧 。 比如:

特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。