在物理学界 , 这件事成了有名的逸闻 。 《物理》杂志曾专门请宋菲君写写这个故事 , 他便写成《外公丰子恺鼓励我学物理》一文 。 很多朋友看了 , 都很好奇丰子恺作为艺术大师 , 为何会鼓励外孙弃文从理、走看上去更艰难的一条路 , 宋菲君自己也觉得这人生道路的选择颇具偶然性——“如果那晚没去找外公 , 大概会去考美术学院当画家吧?”他不免常常琢磨这人生的微妙时刻 , 在从前的成长片段中找寻指向答案的路标 。

四十多年前 , 丰子恺倒是也经历过这样一个作为“重要关口”的夜晚 。 那时他在杭州第一师范学校读书 , 李叔同担任学校的美术、音乐老师 , 在众多学生里独独看中了丰子恺的艺术才华 , 趁他某天夜里来交作业时 , 指点他走艺术道路 。 丰子恺说过:“从这晚起 , 我打定主意 , 专门学画 , 把一生奉献给艺术 , 直到现在没有变志 。 ”不过 , 外公曾告诉宋菲君 , 其实当年原本他各科都学得很好 , 对几何很感兴趣 , 只是决心献身艺术后 , 才放弃了别的课程 。 祖孙俩的人生犹如互文 , 于是有人猜测 , 是因为人生只有一次 , 不能同时选两条路 , 丰子恺走了这一条 , 便想让外孙试试那“未选择的路”?对宋菲君来说 , 这确乎像个谜 , 但他一直清楚地知道 , 外公从不替孩子规划人生 , 且随着后来追溯愈深 , 他越发意识到 , 外公的建议并非一时兴起 , 而是从更久之前就埋下种子 。

文章图片

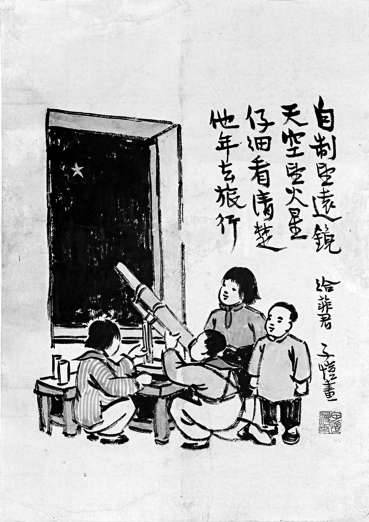

宋菲君高中时和同学自制望远镜看星星 , 丰子恺为他画下这幅小画 。

如丰子恺所说 , 宋菲君“喜欢天文” , 这是从初中就开始的 。 他常常去“日月楼”给外公和小姨、小舅讲星星的故事 , 外公也就顺便讲了许多关于星辰的诗词 。 高一时 , 宋菲君和几个同学用旧货市场淘来的透镜做了一个简易望远镜 , 没想到竟也能看到木星的卫星、土星的光环等 。 他兴奋地告诉外公 , 丰子恺听得兴致勃勃 , 还专门画了一幅画:“自制望远镜 , 天空望火星 , 仔细看清楚 , 他年去旅行 。 ”向前追溯这件件小事 , 宋菲君恍然意识到 , 外公对他特长、兴趣的关注和维护 , 其实早早就开始了——同时 , 他也惊讶地有了个意外发现:原来外公自己也是个实实在在的天文爱好者!1966年从北大物理系毕业后 , 宋菲君多年从事光学工程研究和光学仪器制造 , 做出了比当年的“自制望远镜”不知精密多少倍的仪器 , 但那幅朴素可爱的小画 , 始终像一把开启门扉的钥匙 。

人们喜欢丰子恺画的那些惟妙惟肖的家庭漫画 , 其中的趣味正来自他对自家每个孩子的仔细观察 。 丰子恺喜欢孩子 , 一生从事教育 , 对教育有相当深入独到的思考 , 还画过一系列关于教育的讽刺漫画 , 反对按统一的模型来塑造孩子 。 在宋菲君自己还没有察觉的时候 , 外公就洞察了他内心喜欢什么 。 宋菲君体会着外公的想法 , “他从来不替孩子规划 , 但不等于他不关心 , 他是在细心观察、琢磨这个孩子的特长和爱好 。 他从自己的成长的道路里面体会出来:只有做自己喜欢、擅长的事情 , 才能做好 。 ”多年后 , 在自己的家庭教育上 , 宋菲君也继续坚决将这种教育理念推行了下去——他的两个女儿 , 偏偏对数理不感兴趣 , 却都回过头跟从着曾外祖父的足迹 , 从小热爱音乐 , 从事相关工作 。 “一个学数理化的都没有!”宋菲君笑 , 但“硬让她们去学 , 肯定学不好 , 只有有兴趣才能做得好 , 才开心” 。

特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。