宋菲君先生是研究光学的物理学家 , 还有一个身份是丰子恺的长外孙 。 去年中 , 在好友、北大中文系教师林嵩的提议下 , 他回忆起半个多世纪前他所亲历的外公丰子恺家的“课儿”传统 , 写下在外公身边学诗词的故事 , 集为两册雅致的《丰子恺家塾课》 。

文章图片

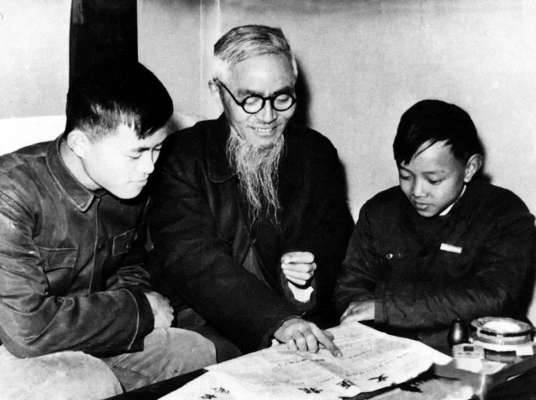

丰子恺和外孙宋菲君(右)、幼子丰新枚(左)在一起读报 。 宋菲君当时读初二 。

上周六 , 去宋先生家拜访他 。 他所居楼栋的门禁系统看上去很便捷 , 直接嵌着标有每一户门牌号的按钮 , 不需手动输入 , 只用按下 , 屋内的主人即知客到 , 遥控开门 。 但我并没有用上——当我掏出手机 , 想再确认一眼门牌号时 , 楼门突然无声地打开了 , 宋先生握着手站在门边 , 和之前在网络照片及电视节目上看到的一样 , 戴一副细框眼镜 , 清瘦 , 温和 , 只不过没有穿西装 , 而是身着一件家居的灰色毛衣 , 这让他更像一位亲切熟悉的长辈 。 他蔼蔼微笑道:“刚才看见你从窗前过去了 , 看着和微信头像一样 , 想着是你来了 。 ”话里带着绵绵的南方口音 。

进了家门 , 我方明白过来:宋先生的书房窗口正对着外面的路 , 书桌摆在窗下 , 而他刚才就坐在桌前看书 。 那本书依然以打开的姿态摊在桌上 , 从厚度估计 , 看了约有一半 , 页上印着表格和数学物理公式 。 就在我们约定时间的前几分钟 , 他还在埋首其中 。 我想起之前在微信上约采访时间时 , 他说“最近科研忙一点” , 看来还不是“一点” 。 我暗自心算 , 1942年出生的他已经快满八十岁了 , 一时恍惚是否竟算错了 。

直到后来看到他的《外公丰子恺鼓励我学物理》一文 , 才意识到抓紧时间读书学习早已是宋菲君从学生时起的习惯 , 这很大程度上来自于外公丰子恺对他“盛年不重来 , 一日难再晨 , 及时当努力 , 岁月不待人”的谆谆劝勉 。 他在外公身边长到18岁 , 在他的成长经历、文化滋养乃至人生选择中 , 外公都如同一位智者式的向导 。

这些年 , 宋菲君在许多场合都讲述过外公的故事 , 艺术家风与他自己的科学家身份奇妙地并行不悖 。 就像书房中 , 他背后的整面书架 , 纵向上清晰又妥帖分为三部分:最左是外公丰子恺的著作、漫画、译作等全集 , 中间是文学历史类读物 , 最右是物理专业书籍 。 《丰子恺家塾课》的副标题是“外公教我学诗词” , 其实书中所记叙的 , 是由诗词连缀起的从丰子恺到宋菲君的三代人的人生 。 丰家的家庭教育洋溢着跨越时间的、艺术的温情 , 几十年后 , 不仅宋菲君依然能够随口吟出 , 也足以让我们这些后代的普通读者心向往之 , 仿佛依然能从中私淑几分 。

文章图片

《丰子恺家塾课》 宋菲君 著 华东师范大学出版社

/“日月楼中日月长”/

1938年 , 为避日寇 , 丰子恺携家人从浙江桐乡石门湾的“缘缘堂”辗转来到桂林 。 在浙江大学校长竺可桢邀请之下 , 次年初又迁广西宜山(今宜州区) , 担任西迁至此的浙江大学教员 , 教授艺术教育和艺术欣赏两门课程 。 之后 , 又随浙大继续迁至贵州遵义 。

丰子恺虽写文章戏称一路是“艺术的逃难” , 但实际是带着一大家子颠沛流离 , 历经千辛万苦 。 没想到 , 却收获一个战争中的意外之喜 。 因担心逃难中子女学习受影响 , 丰子恺请来两位刚从浙大毕业不久的年轻人做家教 , 为孩子们补习理科和英文 , 其中一位生物系毕业生叫宋慕法 。 不久 , 宋慕法和丰家二小姐丰林先(后改名丰宛音)恋爱 , 喜结连理 。 或许是因战争中的团聚与喜事过于难得 , 1941年9月7日 , 婚礼在遵义的成都川菜馆举行时 , 胜友如云 , 史地学家张其昀、物理学家束星北等一众学者名人到席 , 证婚人则是数学家苏步青 , 他是丰子恺的朋友 , 同时也是宋慕法的同乡 。

特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。