总之 , 相信大家了解了这些以后 , 就不会对 以太的出现感到突兀了 , 甚至会觉得非常自然 。 因为无论是从 波动说 , 还是从 力学自然观的角度 , 认为光的传播需要一种 介质都是理所当然的事情 。 而 以太 , 只不过是它的 名字而已 。

有了“ 光是借助以太这种介质来传播”的观念以后 , 我们就可以根据光的传播情况来反推以太的一些性质 。

比如 , 光能从遥远的星系穿过太空来到地球 , 那 太空中就应该充满了以太;光在以太中衰减很少 , 天体可以毫无阻力地穿过它 , 那以太就应该非常 稀薄;因为光是 横波 , 那这肯定又对 以太有某种限制……

当然 , 只有这些肯定是不够的 , 于是人们就设计了 各种以太相关的实验(绝非只有 迈克尔逊-莫雷实验一个) , 以求进一步了解以太 。爱因斯坦在大学期间也设计了相关实验 , 不过因为没有得到学校的支持而作罢 。

这篇文章的主题是 狭义相对论的诞生 , 我不可能把所有的 以太实验都列出来 , 那够写一本书了 。 这里只介绍几个跟 爱因斯坦创立 狭义相对论关系比较大的实验 。

03-光行差

第一个重要的实验叫 光行差 。

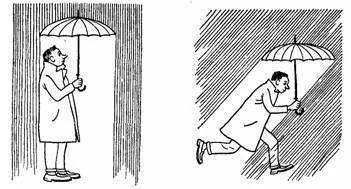

光行差的原理很简单 , 大家在下雨的时候都有这样的经验:如果我站在雨地里 不动 , 就会感觉雨滴是从 头顶正上方落下来的(无风条件);如果往前跑 , 就会感觉雨滴是从 前方倾斜地落到身上的 , 这其实就是一种“ 雨行差” 。

文章图片

而且 , 不难想象 , 跑得 越快 , 就会觉得雨滴 倾斜得越厉害 。 雨速一定时 , 我奔跑的 速度和雨滴的 倾斜角之间 , 肯定有某种关系 。

类似的 , 遥远的星光(可近似看作 平行光)到达地球时 , 如果地球 不动 , 我只要把望远镜对着星星的方向就能看到这颗星星了 。

但是 , 如果地球在 运动(以大约 30km/s的速度围着太阳公转) , 跟雨中奔跑时觉得雨滴倾斜了类似 , 我们也会觉得 恒星发出的光线也倾斜了一定角度 , 这就是 光行差 。

文章图片

为了寻找光行差 , 英国天文学家 布拉德雷从1725年到1726年进行了持续的观测 , 发现地球的 公转会产生大约 20.5角秒(1度=60角分=3600角秒)的 倾斜角 。 然后 , 通过简单的三角计算 ,布拉德雷就得出光速大约是 30万km/s , 这是早期比较准确的光速值了 。

具体的实验和计算细节我这里就不说了 , 但是下面 三个事情 , 大家一定要清楚:

第一 , 根据 波动说 , 光在 以太中传播 。 我们能观测到 光行差 , 就说明 地球和 以太之间一定有 相对运动 。

为什么呢?你想啊 , 正是因为地球和以太之间存在相对运动 , 你才能感受到来自前方的 以太风 。

布拉德雷之所以能观测到光行差的 倾斜角 , 就是这种 以太风把光线“吹弯了” 。 如果地球和以太 相对静止 , 没有 以太风 , 那头顶正上方的光线就会像无风时的雨滴一样垂直下落 , 这样肯定就看不到光行差了 。

第二 , 不难想象(通过简单的 三角关系) ,光行差的这个倾斜角是跟 地球速度v和 光速c的 比值v/c直接相关的 。 也就是说 , 这个实验只能精确到 v/c一阶量级(只出现v和c的 一次方) , 并没有出现 v2/c2二阶量或者更高次项 。

第三 , 因为 光行差实验只能精确到 v/c一阶 , 所以 , 我们虽然能猜测地球和以太之间有 相对运动 , 但 并不能精确地测出这个速度到底是多少 。 具体原因我们后面会谈 。

特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。