人类学学者阎云翔表达了类似的观点:现代社会的个体不再愿意为了集体的利益和扩展家庭的绵延不绝而牺牲自己;相反,他们都通过家庭的运作来寻求自己的利益和快乐 。

这种「不愿意为关系付出,但迫切地需要从关系里获得排他性关注」的状态,跟塔门的调查结果也一致 。

也就是说,当代爱情的内核不再是关于对方,而是无时不刻地不指向自己 。 在整代人都越来越关注自我的如今,我们也能发现,社交网络里大量的「情感求助提问」,绝大多数的高赞回答都是在「劝分」 。 在劝分的情感讨论里,经常能看到一种说法,「 ta 只是不够爱你」、「一切皆因不够爱」 。 不是你不够好,而是没有遇到对的人 。 请嫁给爱情 。

这种嫁给爱情的说法非常普遍,里面隐藏着两层含义,1. 不是你的错,2. 不是爱情的错 。

那是谁的错呢?不重要 。 重要的是不论是进入一段关系还是从一段关系里抽离出来,人们需要的都是一个「可以保有自己」的自洽理由 。 让人很容易有理由退出或不进入爱情 。

因此,这些分手理由常常显得非常鸡毛蒜皮,对方说了句网络流行语、英语发音不标准、刷了两小时抖音、对服务员态度不好、不合时宜地哈哈哈哈哈哈哈、对你的朋友工作父母有微词、用了句「拳师」,都可能让你退出这段关系 。

另一种有欺骗性的理由是把责任归结于自己,来不断逃离关系 。 爱情不顺利,不是我不够好,而是没有遇到对的人 。 于是,爱情也越来越像试错游戏,年轻人流行着一种「逃跑」文化,「不行就分、不好就换、不合就离」 。 由此衍生出诸多逃避的借口,「是我不配」「我爱无能」「我可能不适合恋爱」来让自己自洽 。 这种自责看似自谦,最后放大的还是自我 。

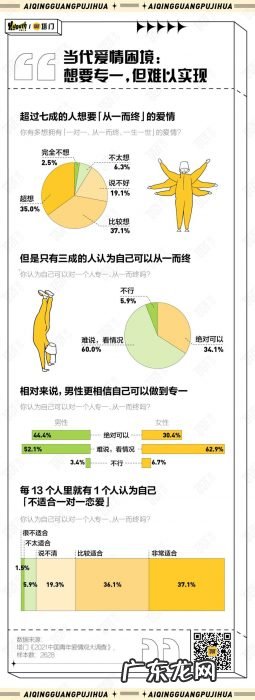

当代爱情里的双标——想要从一而终的爱情,但做不到

如今年轻人流行的爱情模式是「绝对拥有,相对独立」 。

这句话没说全 。 年轻人想要的是绝对拥有对方,不想被对方绝对拥有 。

一种常见的说法是长期的一对一关系违背了生物本能 。 理查德·道金斯《自私的基因》的豆瓣条目下有一条短评写道:新人结婚时,不应该说不论贫穷富贵健康疾病至死陪伴,应该把手放在《进化心理学》和这本书之上,宣誓:我将违背我的天性,忤逆我的本能,永远爱你 。 这条评论获得了六千多人点赞 。

现代社会流动性高,对于恋爱中的人,喜新厌旧几乎只是时间问题,而不是道德问题 。 常常有浪漫想法是普遍的 。 在塔门的调查中,每五个人里,就有一个(19%)处在恋爱中的人,经常对其他人产生浪漫的念头或幻想 。

而随着预期寿命越来越长,在 60年间面对同一个人也将会越来越难 。 根据皮尤研究中心(Pew)的一项调查,有四成的美国婚姻,其中至少有一方是再婚 。 中国人民大学性社会学研究所所长黄盈盈,在 2018 年的一次讲座中梳理了中国人性、爱、婚姻在 40年间的变迁,她提到,2000年到 2015 年的四次全国调查显示,男性的终生多伴侣比例从 20%增长到近 60%,女性是从 10%增长到 30% 。 在已婚或有固定伴侣的情况下有过外遇的比例也在上升,男性从 12%左右上升到 35% ,女性也从 5%上升到 15%左右 。

当代爱情的一大矛盾在于,人们比以往更迫切地需要被专一对待,又比以往更难做到专一 。

文章插图

佩瑞尔把原因归结为商业社会对我们的塑造,消费逻辑是不余遗力地刺激我们形成新的需求 。 这种「想要更新的、更不一样」的习惯,也渗透到了爱情里:「到底什么是欲望?欲望就是想要,具体要什么不重要,重要的是想要,而且明确是‘我’想要,这也是消费主义的核心 。 」然而在婚姻中,尴尬的是人们极少对已经获得的东西继续产生欲望 。 「在这样一个消费主义与权利推崇的时代,我们根本不可能感到满足 。 」

- 为什么年轻人都想花9.9元做7天“爸妈”?

- mlb国内专柜是正品吗 中国mlb得到授权了吗

- 2021年过年你胖了多少斤?节后如何快速瘦下来?

- 换帅如换刀!谁能带领大众中国走上正轨?

- 指控|年轻人封控在家“炸厨房”,3天烧糊了2个锅……疫情之下,这种能力真的很关键

- 中国版Zara破产?本尊也站在了悬崖边

- “摊上事”了?三星中国做公益被起诉侵犯商标权,对方索赔300万

- 迎接数千亿中国医药市场变局,赛诺菲的打法是加速数字创新生态建设

- 起死回生?拉夏贝尔遭遇野性消费,申请破产的“中国版ZARA”又活了?

- 2021年陆奇眼中的未来:“元宇宙”、“智能汽车”与中国新经济时代的主旋律

特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。