“没有人喜欢孤独,只是不想失望罢了”村上春树说过这样一句话

林少华在《挪威的森林》译序中说过这样一段话:“人,人生在本质上是孤独的 。所以需要与人交往,以求相互理解 。然而相互理解果真是可能的吗?不,不可能,宿命式的不可能,寻求理解的努力是徒劳的 。那么,何苦非努力不可呢?为什么就不能转变一下态度呢?——既然怎么努力争取理解都枉费心机,那么不再努力就是,这样也活的蛮好嘛!换言之,与其勉强通过与人交往来消灭孤独,化解无奈,莫如退回来把玩孤独,把玩无奈 。于是,孤独和无奈在村上这里获得了安置”

文章插图

作为“村上春树专业户”,几十年的神交,我想还是林老师最有发言权

我们喜欢村上春树,很大一部分原因是着迷于这种“孤独感”,在与人交往过程中产生的各种焦虑,在与小说中的“我”交流时获得慰籍,我们成了“我”,我们成了“我”的倾听者,在倾听中聊以自慰,得到平静,甚至为能体会到那种独特的“孤独感”而沾沾自喜 。

文章插图

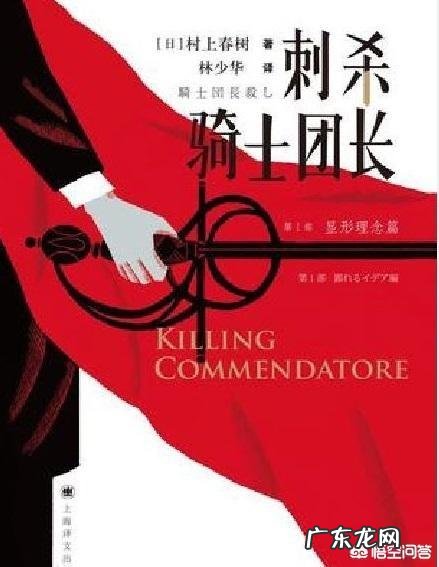

村上春树的最新小说《刺杀骑士团长》简体中文版已经开售了,相信很多“村迷”都期待了很久了,这部小说的写作手法又回归了第一人称,也就是那个熟悉的“我”

文章插图

“不错,人人都是孤独的“

但不能因为孤独而切断同众人的联系,彻底把自己孤立起来 。而应该深深挖洞 。只要一个劲儿地往下深挖,就会在某处同别人连在一起 。一味沉浸于孤独之中用墙把自己围起来是不行的 。”

村上的小说情节未必安排得有理有据,“隐喻”也没有必然的解释,许多作品行文甚至有些啰嗦,但读者能从其似乎不经意构建的框架中读取更深层的信息 。当那些看似随意散漫的情节联系在一起,你能窥见其本质,了悟作品想要表达的东西,但看不出这样的情节是作者有意架构而成,还是随着行文的流势自然而成,纵使意见偏向前者,你也好像总希望事实是后者 。

村上也自述写作不限框架,完全凭借一股“流势”写下去 。与其说刻意借不可思议的情节引人注目,不如说是以独特的情节表达情感 。这却造成一个弊端,使许多批评家认为,村上白白流失了许多本可以大做文章的机会,“……看来村上并未看出他在小说的前十六章中已然创造出了多么意味深长的文本,而且错失了使这部小说成为对人类处境的伟大评判的良机 。”

但笔者窃以为,村上不是为此而写作的 。尽管他的作品中存在很多值得深究之处而并未挑明(很大可能上是前期有所顾及而后来无暇深入),小说总体上不是以情节为核心的,也即是说,如果认真考虑,或许有使作品更加丰富精妙的可能,但这和作者的“自由”心性相悖――村上追求的不是完美的情节和主题,而是音乐那般的“流势”、连带的孤独感、保持距离的灵魂 。太在意感觉、隐喻,甚至宁愿放弃看起来更为直观的某些东西 。

爱读村上春树作品的人可能有一个共同点——孤独 。村上的作品为何在年轻人中大受欢迎,很大一部分原因是对于孤独感的倾泻与治愈 。下面,就让我们随着文学评论家千野拓政的脚步穿梭于村上的作品之间,来看看村上是如何妙手治愈孤独的 。

在东亚5个城市的问卷调查当中,问“你喜欢村上春树的哪些部分?”时,在上海,回答者126人当中有40人(第六名)称“感到某种治愈,安慰或救赎”,在北京96人当中有30人(第三名,另外有两个人数相同的回答),在台北102人当中有47人(第四名),在香港65人当中有6人(第八名),在新加坡45人当中有4人(第八名) 。虽然每个城市都有出入,但人数基本上跟回答“故事情节好”“思想有深度”“气氛很酷(cool)”“对话、举措很潇洒”的差不多 。其实在自由记述栏里的回答和采访里的发言,提到“救赎”和“治愈”的人并不少 。下面举其中一些例子:

- 有人说“步入婚姻才懂:爱情一文不值,柴米油盐才是生活的真谛”你认同这句话吗为什么?

- 苦瓜的营养价值非常高,如何种植苦瓜?怎样提高苦瓜的产量?

- 如何帮助孩子减轻青春期的心理压力?

- 学习马克思主义基本原理的根本方法

- 恋与制作人的卡面是什么

- 短视频的收入怎么来的?有哪些方式?

- 阅读经典名著的重要性

- 自媒体短视频真的赚钱吗?如何赚钱?

- 平角的1/2是多少度?是什么角?

- 最糟糕的5个锻炼习惯

特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。