文章图片

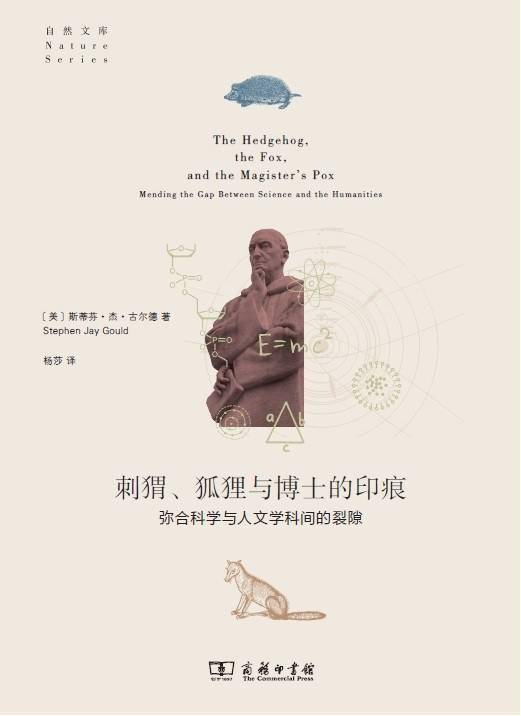

《刺猬、狐狸与博士的印痕:弥合科学与人文学科间的裂隙》 ,[美] 斯蒂芬·杰·古尔德著 , 杨莎译 , 商务印书馆 , 2020年6月版 , 352页 , 65.00元

美国古生物学家、演化生物学家和科学史学家斯蒂芬·杰·古尔德(Stephen Jay Gould, 1941—2002年)的 《刺猬、狐狸与博士的印痕:弥合科学与人文学科间的裂隙》(原书名The Hedgehog, the Fox, and the Magister's Pox:Mending the Gap Between Science and the Humanities , 2003;杨莎译 , 商务印书馆 , 2020年6月)是他最后的一部著作 , 肇始于2000年他就任美国科学促进会(AAAS)会长和董事会主席的就职演讲 , 但是他没能完成该书出版前的最后校对工作便去世了 。 本书的主题听起来是一个古老的故事 , 关于自然科学与人文科学的差异、冲突、联系与融合的可能性似乎一直是科学哲学领域的老话题 , 但是古尔德显然不认为争论已经一劳永逸地解决了 。 在千禧年之交他看到古老的争论被重塑为“实在论者”(科学家)和“相对论者”(人文与社科研究人员)之间的“科学战争” , 意识到尽管这个时代崇奉多元、拒绝确定的解决方法 , 但是我们仍然要恰当地愈合科学与人文学科之间的久远冲突 , 应该在“融通”(consilience)的理想旗帜下相互学习、共同成长 。 他在这个时刻选择了这个主题作为他的演讲内容 , 最后发展为这部著作更是表明他对其重要性和迫切性有深刻的认识 。

说起来似乎有点巧合 , 也正是在千禧年之交 , 我也在思考和研究这个主题 。 1998年《中国文化报》发起一场关于人文科学与自然科学之间关系的讨论 , 我也参与进去了 。 这场讨论后来产生了“科学与人文对话丛书” , 我写的《奴役与抗争——科学与艺术的对话》是其中的一本 (江苏人民出版社 , 2001年1月) 。 古尔德说他对于所假定的科学与人文学科之间的冲突 , “采取了一种特异的但基本上属于历史学的研究路径” (25页) , 这恰好也是我的研究进路 。 我的第一章“在历史词语密林中的‘科学’与‘艺术’”就是以词源学为引导的历史追溯 , 这一部分后来被收入《艺术与科学读本》 (戴吾三、刘兵主编 , 上海交通大学出版社 , 2008年) , 我相信编者也是从历史研究路径的角度来选取的 。 在相接近的研究主题中 , 我的具体研究对象和视角与古尔德有很大区别:他的对象、视角和重点是学科之间的关系 , 我的重点则是从同一性和差异性的角度对科学与艺术进行本体论性质的研究——关注的是科学与艺术各自的根本属性和特征 , 以及在历史发展过程中两者的动态特征与相互影响 , 并从思想史上的价值理性与工具理性的长期演化引伸出近代以来这两种力量的冲突所产生的对科技话语霸权的批判性反思与现代主义的审美抗争 。 两种视角和路径虽然不同 , 但可以说是殊途同归 , 也就是古尔德十分赞同的他的同事E. O. 威尔逊(E. O. Wilson)所表达的观点:“人类心智最伟大的事业一直是并且将永远是 , 尝试着关联科学与人文学科 。 ” (前言 , 第3页)

说到这里 , 可以顺带谈谈的是在威尔逊和古尔德之间曾经有过的分歧 。 爱德华·O.威尔逊在研究和提出社会生物学的过程中 , 反对那种以“反种族主义”以及各种意识形态为根基的反社会生物论 , 他在1999年为《社会生物学:新的综合》 (有毛盛贤等译的中文全译本 , 北京理工大学出版社 , 2008年)的再版而写的序言《世纪之交的社会生物学》中谈到古尔德、勒沃汀等反对者与左翼思想的联系 。 今天我们当然都知道 , 承认个性和智力变异具有一定的遗传基础与非正义的社会歧视行为以及在实质上是为家族利益谋取不公平的政治与经济特权的做法并没有逻辑上的必然联系 。 但是从古尔德在该书中关于“融通”问题的讨论来看 , 曾经发生在威尔逊与古尔德之间的思想分歧并没有掺和进来 , 古尔德对威尔逊的“融通”研究路径的不同意见完全没有受到政治意识形态因素的影响 。

特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。