“碳达峰、碳中和”目标为世界能源行业发展提出巨大挑战 , 绿色能源的开发使用刻不容缓 。 清华大学核能与新能源技术研究院教授毛宗强在接受汽车总站网采访中表示 , 达到碳中和需要多种能源的配合 , 氢能发展已成行业共识 , 与之关联的氢基化合物如果使用得当 , 也将大有所为 , 比如氨 。 目前 , 氨的技术和应用 , 国内外已经做了了许多成功的尝试 。

第二届2021年氨产业和氨燃料动力系统上海国际论坛将于12月16-17日举办

文章图片

零碳排放:逐渐被认识的“氨”

氨化学式为NH3 , 可视作氢能载体 。 同氢相比 , 氨的储存和运输更加方便、安全且更经济 , 氨作为氢能载体 , 其重量载氢能力高达17.6% , 体积载氢能力大于液氢 。 氨应用的安全性和储存运输的方便性能有效降低氢气的输运成本 。

氨是一种以氢为基础的化合物 。 它是肥料的重要成分 , 也是现代工业的重要原料 , 医药、人造皮革、尼龙、塑料、氨基酸等有机化合物的合成都离不开它 。

氨产量大、含氢量高 。 根据氨能源协会报告 , 目前氨每年大约生产2亿吨 , 是世界上产量第二大的化工商品 。

同时 , 它能量密度大、易于储存运输 , 可以燃烧且不排放CO2 , 在绿色能源载体和燃料方面具有很大的潜能 。

尤其在“双碳”背景下 , 作为氢的重要载体 , 氨正在引起越来越多的关注 。

事实上 , 研究氨充当燃料的试验早已在全球展开 。

最早尝试使用氨气开发发动机的科学家是德国的鲁道夫·迪塞尔(Rudolf Diesel) , 他发明了柴油发动机 , 是柴油机的发明人 , 被誉为柴油机之父 。 Diesel在19世纪后期对氨燃料发动机进行了7年的研究 。

1914年 , 比利时的阿.马克(A.Macq) 提出将氨作为燃料应用于发动机 , 并将氨成功地应用到从轻型到重型的各种车辆上 , 其研究发现 , 在汽油机的压缩比下使用氨燃料应采用增压技术和废气燃料重整技术来满足发动机的动力性能要求

1960年代 , 美国国家航空航天局就将氨燃料用在超音速喷射机上 , 也将一些汽车改装成由氨燃料驱动;

约70家日本国内外的资源能源企业、电力公司、商社、工程企业等与约10个日本国内外的国家和自治体的相关组织、研究机关等于2019年4月成立了以实施这些成果为目的的民间团体——绿氨财团 , 并已开始活动 。

2020年沙特和美国空气产品公司达成了“投建巨型绿色制氢工厂”的合作 , 预计总投资达70亿美元 。 该工厂配有装机4吉瓦的太阳能、风能和储能发电系统 , 2025年投产后有望实现650吨/日的氢产量 。 为了便于运输和出口 , 该厂还将应用“氢氨转换技术” , 届时还能生产120万吨/年的氨 。

2021年,全球最大氨生产商挪威Yara国际公司与挪威可再生能源巨头Statkraft以及可再生能源投资公司Aker Horizons宣布要在挪威建立欧洲第一个大规模的绿色氨项目

此外 , 中国、澳大利亚、韩国等也都相继推出氨燃料研发项目 。

这些国家当中 , 日本对氨燃料技术的研发与测试成绩比较突出 。 日本经济产业省所公布的2030年的发电用燃料中 , 氢和氨将各占10% , 到2050年在全球建成1亿吨规模的氨供应链网络 。

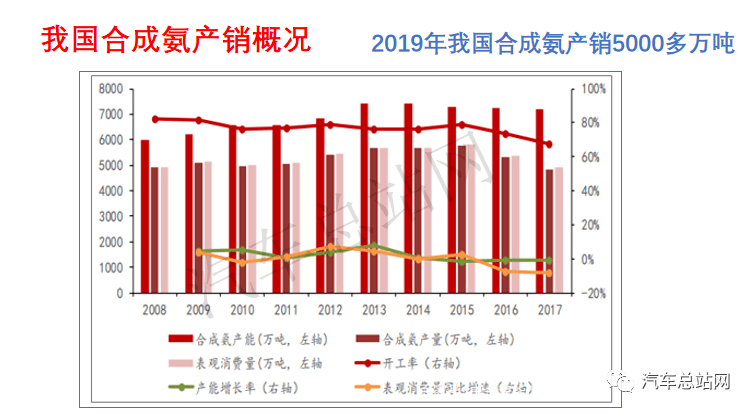

“中国合成氨产量世界第一 , 且有成熟的生产、运输和使用规范 。 ”毛宗强表示 , “但是将氨实际用作燃料时 , 也存在一些需要注意的问题 。 ”

文章图片

一是由于氨的着火温度高(651℃) , 火焰传播速度慢 , 氨燃烧的稳定性存疑;

特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。