这个物理“天团” , 学术秘籍竟然是“一杯咖啡”?

这里

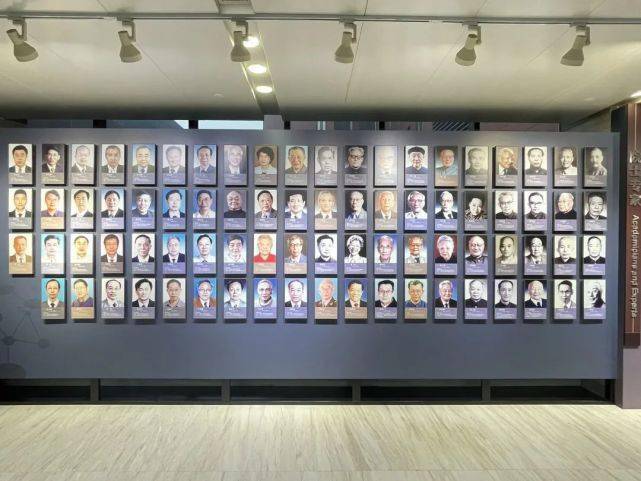

先后有70多位院士工作过

一整面院士墙

星光熠熠

既有严济慈、施汝为、钱三强等

老一辈杰出科学家的照片

也有赵忠贤、王恩哥、高鸿钧等

仍在科研一线的科学家照片

文章图片

物理所大楼里的院士照片墙 。

这里

不仅有众多大师

现职的300多名科研人员

很多都身手不凡

铁基超导

拓扑半绝缘体

量子反常霍尔效应

拓扑半金属

……

在他们的努力耕耘下

我国在国际上

引领了凝聚态物理的部分研究方向

文章图片

科研人员在进行测试 。

这里

还有享誉学界的咖啡厅

一边喝咖啡

一边畅聊

【这个物理“天团”,学术秘籍竟然是“一杯咖啡”?】聊着聊着

灵感碰撞、火花四射

国际上首次观测到“三重简并费米子”

就源于一次咖啡时间

文章图片

这里

就是中国科学院物理研究所

小编带您走近他们

破解这个最强物理“天团”的人才密码

新入所研究人员

6年内不需任何考核

文章图片

科研人员正在调适全自动软包电池生产线 。

2009年 , 当很多人聚焦锂离子电池的时候 , 物理所研究员胡勇胜把目光转向了冷门的钠离子电池 。

那年3月 , 他刚刚从国外回到物理所工作 。

“说实话 , 从我们刚刚开始做 , 一直到现在 , 都不断有人质疑这个事情究竟行不行 。 ”胡勇胜说 。

好在所里一直给予胡勇胜及其团队极大的信任和支持 。

在物理所 , 新入所研究人员 , 6年内不需要接受任何考核 , 工资为年薪制 。 在此期间他们不必为了考核、为了经费而被动改变研究方向 。

受益于此 , 胡勇胜在最初的6年里 , 并没有因研究方向“冷门”而遭遇任何不公 , 也从没有为经费不足烦恼担忧 。

“那是我的一段幸福时光 , 全身心投入科研 , 不用为任何事情分心 。 ”胡勇胜说 。

前6年的潜心研究 , 为胡勇胜团队成果的集中爆发奠定了坚实的基础 。 如今 , 团队研发的全球首款具备自主知识产权的钠离子电池已实现量产 , 推出首套全球最大的兆瓦时钠离子电池储能系统 。

和胡勇胜一样 , 很多科研人员都在所里支持和保障下 , 平稳顺利地度过了最初的适应期 , 走上正轨 。 而后 , 一个个突破也随之而来 。

物理所副所长胡江平说:“稳定的经费支持 , 减少了各种名目繁多的评估 , 也避免人才被‘帽子’‘头衔’扰乱心神 , 保障了人才潜心科研 。 ”

“有了制度的保障 , 我们不用再整天想着怎么跑项目争经费 , 可以完全安心地只做科研 。 ”物理所研究员金魁说 。

不唯“帽子” , 不唯论文

以“成果”论英雄

文章图片

科研人员在超导实验室进行超导样品传输与退火处理 。

什么样的人才是真正的人才?

在物理所 , 评价的标准不唯论文 , 也不唯“ 帽子” , 而是真才实干说了算 。

对此 , 金魁深有体会 。

特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。