文章图片

△ICASSP 线上举办的颁奖典礼

又比如2018年 , 何晓冬与沈向洋、李笛等人在中国工程院刊FITEE发表论文《From Eliza to XiaoIce: Challenges and Opportunities with Social Chatbots》 , 深度探讨了构建先进人机对话系统的设计原则 , 获得业界广泛关注 , 并获得2018年度优秀论文奖 。

基于其对自然语言理解和语言与视觉多模态信息处理的贡献 , 2018年底何晓冬当选IEEE Fellow 。

此外 , 他还曾担任IEEE西雅图分会主席及多个顶级学术期刊编委 。

深度学习爆发的见证者、参与者

正如乔布斯在斯坦福大学那场著名的演讲中所言 , 人生中很多事件其间存在巧妙关联 , 但要在多年后回望时才会发现 。

这一点在何晓冬身上也有印证 。

站在当下这个节点上 , 何晓冬回望走过的路 , 何晓冬对我们讲述了自己亲历的深度学习发展中的几个片刻 。

关于这个故事 , 还要从2006年说起 。

当年 , 深度学习三巨头之一Geoffrey Hinton在顶刊Science上发表了一篇论文 , 名为《Reducing the Dimensionality of Data with Neural Networks》 。

文章图片

虽然当时人们认为这篇论文并不好懂 , 但现在回头来看 , 这篇论文可以称得上是这次深度学习浪潮的起点 。

在他看来 , 很多算法、理论确实够前沿新颖 , 但当真的用到实际问题中时 , 效果却差强人意 。

之后在2008年的机器学习顶会NeurIPS (当时叫做NIPS)上 , 他和当时微软的同事邓立便举办了一场语音语言研讨会 (NIPS Workshop on Speech and Language: Learning-based Methods and Systems) , 同时也邀请Hinton来做报告 。

文章图片

文章图片

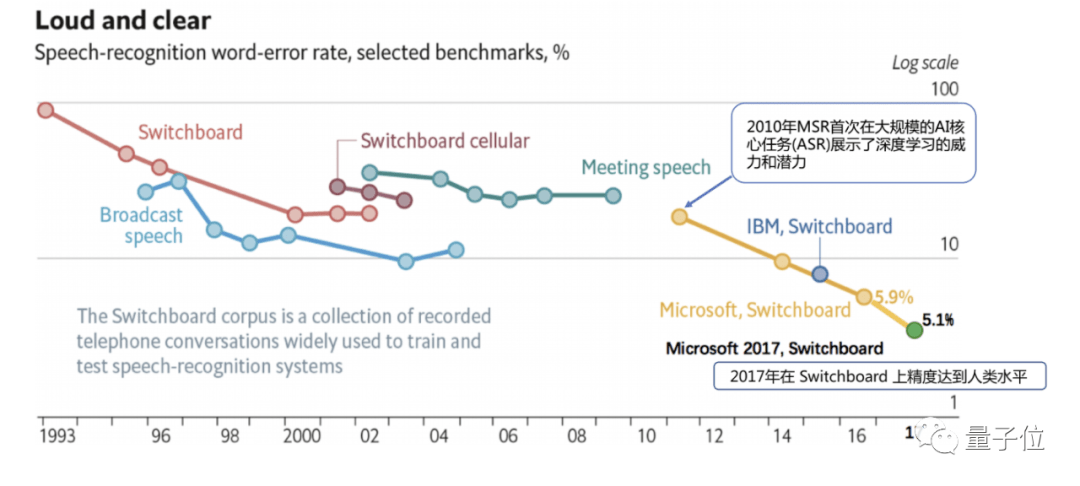

到了2017年 , 在Switchboard上的错误率被降低至5.1% , 这也是首次在这个数据集上AI达到了人类职业速记员的水平 。

重点是它让大家对深度学习、神经网络看法发生了改观——

“原来这是条可行的路” 。

于是 , 在这扇大门敞开之际 , 深度学习领域与之相关的各项研究都开始遍地开花 。

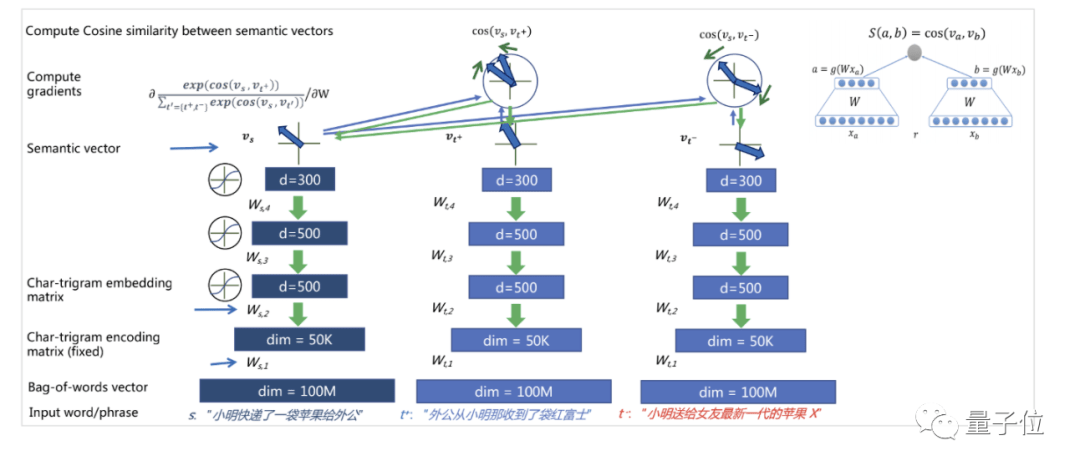

在此理念之下 , 何晓冬等人投身其中 , 探索从自然语言中提取出抽象的语义并将它投影到一个语义空间 , 以此来帮助搜索、推荐、分类、问答等实际应用 。

具体而言 , 他们在2013年提出了深度结构化语义模型DSSM (Deep Structured Semantic Models) , 将多样化的自然语言所表达的含义 , 表示成为一个多维度连续语义空间中的向量 。

文章图片

值得一提的是 , 该模型产生的影响可谓深远 , 不仅仅在学术界被引用过千次 , 在工业界也极具适应性 。

时至今日 , 几乎所有做搜索推荐场景的大厂仍在使用DSSM及其衍生模型 , 其影响力度可见一斑 。

除了语言之外 , 在2015年的一个工作中 , 他们将知识也用向量、矩阵等方式来表征并投影到高维连续语义空间中 。

更进一步 , 语音、语义或图像上的突破还只是单一领域的智能 , 而人类的智能更为复杂丰富 。

比如就像我们人类看下面这张图一样 , 很自然就能够get到图片中人物的活动 , 并用语言去描述出来 , 而不只是简单的检测出图中的人和物 。

特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。