大卫·哈维在《后现代性的条件》中就指出了可复制的信息的重要性高过耐用品的物质后 , “所有权”(ownership)的重要程度将要让位于“使用权”(access) 。 这一转变也意味着人的重要性从“在场/缺席”向“模式/随机”逐渐转变 。 它首先意味着人的“公共/私人”领域也就被彻底改造了——隐私 , 一种以物理为基础的私人生活 , 成为了一种可以“使用”(access)的信息 。 构成隐私侵犯和网络性侵的“N号房”成为这一转变的在现实生活中的真实写照 。 在这一层基础上 , 图像的虚拟合成技术可以把任何一个女性的脸修改到一个裸体身上构成“裸照” , 数据的操控性威胁着活生生的人的社会存在 。 这些技术细节虽然不足以成为否定技术发展的全部意义 , 但它所经历的道德审问和权力约束远远不够 。

“父托邦”的想象与父权制的现实

人类的文明不但基于现实 , 也基于人类欲望所驱动的幻想 。 虽然科幻小说和电影本身并不是科技 , 但作为科学价值的楔子 , 这一类作品结合“科学点子”和无尽的想象力开始讲述关于科学理论的故事 。 科幻作品折射出科技进入社会情景后 , 人多元的欲求和担忧 , 也进一步拓展技术的社会道德和文化内涵 。 早在人工智能发展之前 , 科幻小说、电影等各种形式的文本已经在构建新的社会图景——这其中不仅仅是科技的变化 , 更是生产关系、人际关系、组织形式等一系列的社会变化 。 而在各种各样的科技畅想中 , 鲜有作品直接描绘因科技发展而进入性别平等的伊甸园 , 反而更多构造出了承接男性欲求的“父托邦”——崭新的科学技术拼接上陈旧的性别秩序 , 机器人不可避免地被性别化 , 提前卷入了人类的现有的性别政治中 。

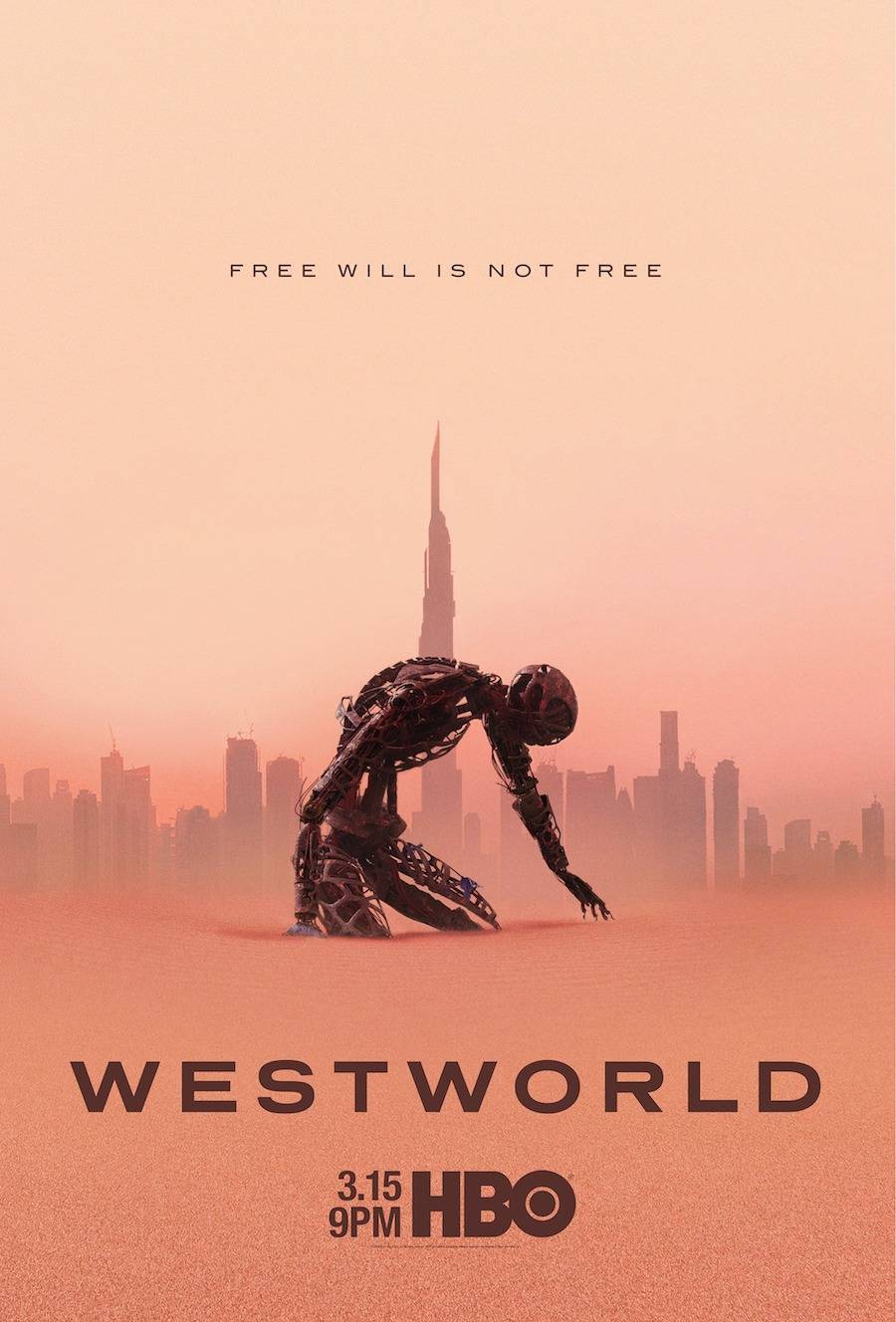

文章图片

《西部世界》海报

许多广为人知的影视作品凭借在娱乐文化中的地位讨论了性别与技术的关系 。 《机械姬》、《银翼杀手》、《西部世界》、《黑镜》和《她HER》等一系列著名的科幻电影不约而同地把未来机器人放入人类的性别角色来描述——而不是默认“机器人是无性别”的 。 在这些作品中 , 电子人往往被塑造成饱蘸情欲的形象 , 机器人的身体就是一种展示“身份界限”的舞台 , 往往或直白、或隐晦地带有阶级、种族和文化差异的标志 。 诚然 , 性意识是直觉性的经验存在 , 人和机器之间的暧昧情愫和亲密关系成为此类科幻作品创作最主流的题材可谓人性的本能 。 而作为人类性别欲望的曲折反映 , 性别在科技领域也自然地成为一个等级范畴 , 一种被认为构造的属性——电子人的性别是一种人类性别范畴之上的延伸 。

学者Nicola D?ring等人通过分析1927年至2014见之间710部影视作品发现 , 描述人机亲密关系的作品中 , 那个人类角色通常是一个不擅长人际关系的男性 。 同时 , 机器人伴侣往往是女性 。 其中非虚构作品常以性的角度描述人与机器人之间的亲密关系 , 而科幻和虚构作品则更侧重于人机之间的情感 , 甚至涉及同居和繁殖与生育 。 虽然科幻作品愈来愈带有女性视角并且力图打破性别刻板印象——《终结者》系列电影自身就体现出这种转向 , 但总体而言 , 影视文学作品呈现出的人机亲密关系的表述仍然符合人类社会中男女两性定型后的性别角色的刻板印象 , 异性恋模式的陈规旧范是一种叙述的基准线;以及 , 故事总是难以逃离对性、情感亲密关系的关注 。 那些充满未来科技感的先进的科学理论往往与旧世界里的性别文化拼接起来 , 而“电子人的身体”同女性的身体一样 , 新瓶装旧酒 , 充斥着想象性的性别秩序——其中遍布性别歧视的阴影 。

特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。