2022 年 , 院士如何看待未来人工智能的发展?未来AI是模型驱动还是数据驱动?当前AI开发的难题有哪些?

2月26日 , 在以“构建融通开放新生态”为主题的WAIC 2022上海人工智能开发者大会主论坛上 , 来自学界的院士大咖 , 产业界的技术专家 , 就这些问题展开了深刻的探讨 。

中国工程院院士、中国人工智能学会监事长蒋昌俊院士 , 南方科技大学副校长及讲席教授、美国国家工程院院士张东晓发表了主旨演讲 。

在圆桌论坛上 , 来自学界、业界的多位代表就数字化转型、AI开发难题等开发者关心的热点话题展开了深入讨论 。

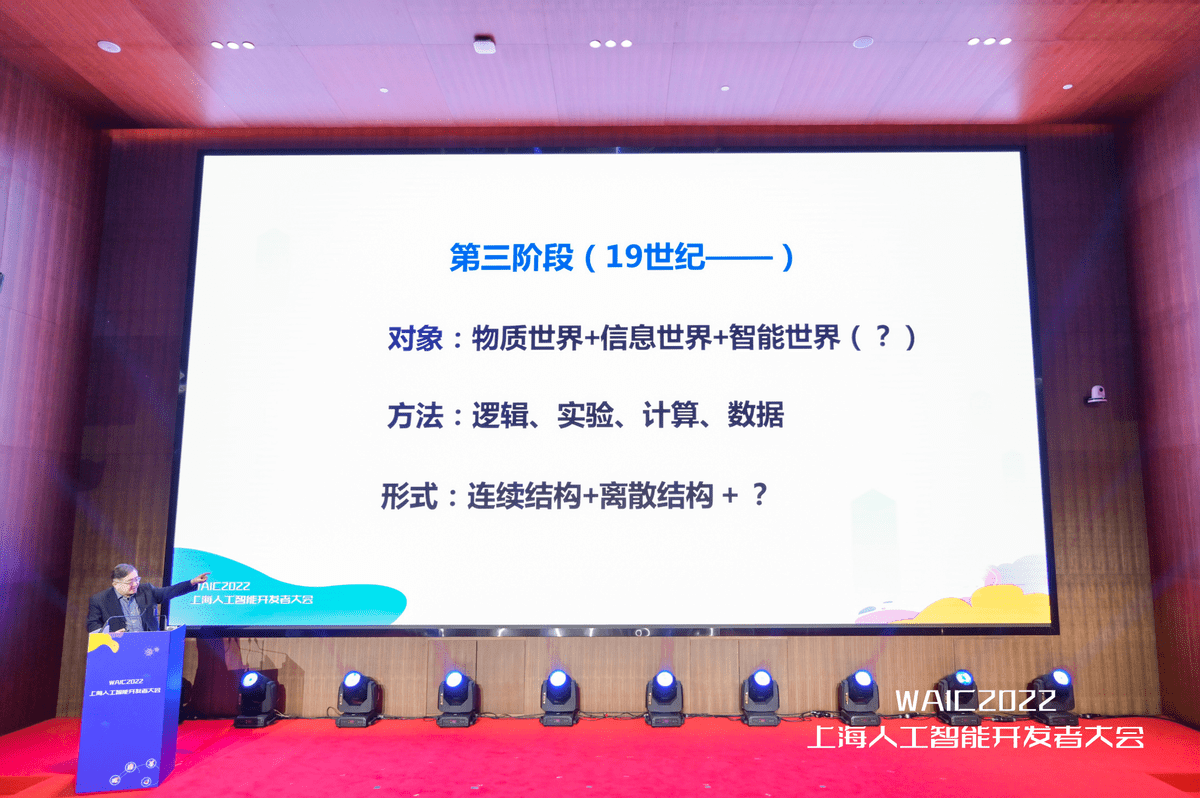

【院士谈智能、模型VS数据AI、数字化转型,这场AI开发者盛会的技术干货来了】物质、信息和智能是我们在发展过程中非常重要的几个标符 。 在这次的主旨演讲中 , 中国工程院院士、中国人工智能学会监事长蒋昌俊首先回顾了16世纪以来人类在这三个方面进行的探索以及取得的主要成就 , 然后在此基础上谈了谈他对于智能的思考 。

文章图片

蒋昌俊提到 , 当前人们对智能的认知局限于连续结构和离散结构 , 在此之外的结构形式还有待探索;深度学习算法从理论上来说没有根本性的变化 , 还是基于神经层次结构 , 无非是处理的层次更多更广;直到今天 , 智能世界还没有在理论上形成一个公认的理论基础 。

“人除了可计算的思维 , 还有说不清的思维 , 比如说顿悟、灵感等等 。 ”他认为 , 在这一轮的智能发展中 , 不可预测性、不确定性是需要重点考虑的AI基础问题 。

南方科技大学副校长及讲席教授、美国国家工程院院士张东晓关于理论指导下的人工智能话题进行了分享 。

文章图片

模型驱动与数据驱动两者在模式、映射关系等方面各有不同 。 在解决实际问题中 , 是选择模型驱动还是数据驱动?

张东晓认为 , 数据在足够多的情况下能够以任何精度拟合任何函数 , 数据驱动可以实现很好的预测能力 。

但是 , 仅依靠数据还不行 。 以深度学习神经网络为例 , 其学习的模式架构可以将物理规律、工程控制、增加的经验等信息综合起来进行训练 , 增强可解释性和更好的稳健性 , 核心在于知识在深度学习框架中的嵌入 。

张东晓表示 , 如何从数据中挖掘模型、得到知识是AI的最高境界 。 “在行业+AI的探索中 , 数据驱动与模型驱动的有机结合有助于解决实际行业问题 。 ”

文章图片

在探讨数字化转型的圆桌论坛中 , 上海科技大学副教务长、信息科学与技术学院副院长虞晶怡 , 宾通智能CEO龚超慧和燧原科技人工智能计算专家、产品市场部总经理高平分别发表了对元宇宙的看法 。

「元宇宙首先要具备沉浸式的体验 , 由于AI等技术的发展 , 我认为当前出现了新的机会 。 我们必须为此构建数据驱动的引擎 。 」虞晶怡说道 。 「除娱乐领域之外 , 元宇宙的应用方向还有很多 , 比如智慧城市的三维模型重建 。 最近谷歌和Waymo使用神经网络的方法进行了旧金山大量街区的城市重建 , 其方法和传统技术完全不同 , 可以快速渲染 , 将大型城市压缩到很小的数据集中 , 但是它不可编辑 。 在智慧城市里面 , 元宇宙大有可为 。 」

「从现有技术手段来看 , 元宇宙概念就是使用一些图象、视觉技术描述认知中的物理宇宙 , 希望通过其它技术手段重新呈现它 。 」龚超慧表示 , 「将来很有可能会出现全新的技术手段 , 能够在虚拟和物理世界之间形成闭环和互动 , 我们可能会在这个世界里面创造全新的交互形式 , 进而带来全新的商业模式和应用场景 。 」

特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。