博士论文期间 , 他用坚实的数理及工程知识 , 对一个以前十分模糊的微氧微生物发酵过程的生物生理学及生物能学 , 进行了定量和系统的分析与优化 , 提出了一个生物能学关键参数计算的新方法 。 毕业后 , 在此基础上 , 很快又提出了微氧微生物发酵过程反应器放大及控制的定量准则和策略 。

德国大学:生物化工及生物工程专业 , 第一位华人终身正教授

由于其出色的博士论文工作 , 曾安平实现了又一个从「无」到「有」: 1991 年底 , 他在博士后工作仅一年之后 , 便成为德国国家生物技术研究中心第一位中国大陆的永久研究员 , 当时东西德刚刚统一 , 人力物力大量向东德倾斜 , 他所在的国家研究中心已几乎无永久研究员的指标 。 这是曾安平的博士导师挽留他留在德国走学术之路的诚意 。 在德国走学术之路 , 也就要走德国大学的教授之路 , 这往往是漫长且窄小的 , 作为外国人 , 要付出更大的努力 , 能否成功 , 仍然未知 , 当时除了几位汉学教授 , 德国大学里还没有中国人做教授 。

20 世纪 90 年代 , 要在德国研究型大学成为教授 , 一般需要在取得博士学位后完成获得教授资格的高水平研究 。 当时曾安平的主要科研方向是以微生物为研究对象的生物技术 , 也就是「工业生物技术」 , 即利用微生物从可再生资源来生产能源、化学品、食品和材料 。 那时 , 工业生物技术一词尚未被正式提出 , 属于冷门领域 。 当时最受重视的是以动物细胞为对象的生物医学技术 , 他对此也有兴趣 , 便同时开辟了这一新的研究方向 。 等到写教授资格论文时 , 导师认为他在工业生物技术和生物医学技术两方面的积累都分别够写一篇资格论文 , 但是必须做出选择 。

这让他深受「二者不可兼得」之苦 , 随后他选择了当时冷门的工业生物技术 。 如今 , 以合成生物学为代表的工业生物技术炙手可热 , 真是「三十年河东 , 三十年河西」 。

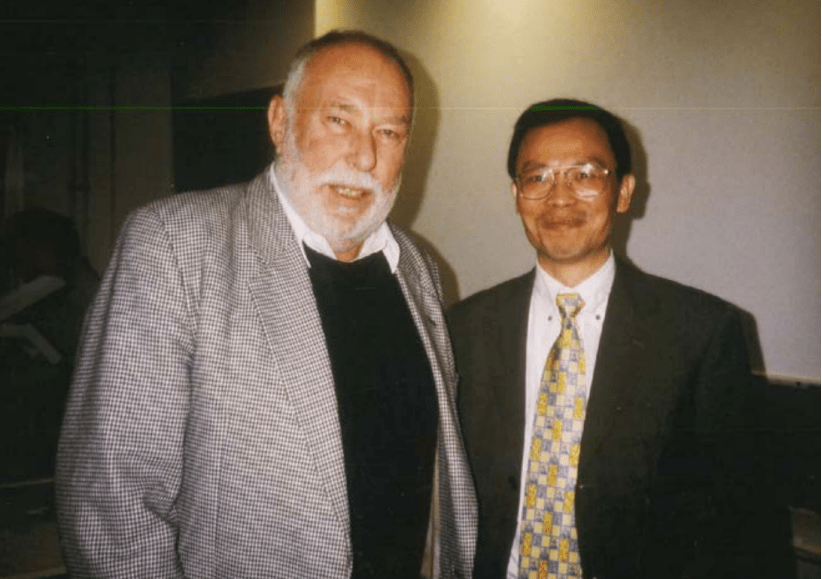

文章图片

图 | 曾安平获得教授资格后和导师沃尔夫-迪特尔·德克尔教授合影(来源:曾安平)

他是德国同仁中唯一在工业生物技术和生物医学技术两方面都完成了足够教授资格论文研究工作的学者 。 辛苦的付出使得他后来获得了弗莱堡工业大学 , 斯图加特大学及汉堡工业大学三所大学生物化工 , 动物细胞系统生物学和生物过程工程三个不同领域的正教授职位 , 他的科研工作从其多学科交叉的背景和经历中受益匪浅 。 迄今为止 , 曾安平是德国大学中这些领域的唯一华人教授 , 也是他学术生涯中又一个从「无」到「有」的记录 。

文章图片

图 | 2014 年 , 曾安平和他在汉堡工业大学的学生以及工作人员(来源:曾安平)

德国工程院:第一位德籍华人教授院士

自 2006 年起 , 他开始担任德国汉堡工业大学生物过程与生物系统工程研究所所长 。 2020 年 , 当选德国国家工程院院士 , 也是该院第一位华人教授正式院士 , 此前有一位企业界的华人为该院院士及两位华人外籍院士 。

德国国家工程院(acatech , National Academy of Science and Engineering) , 也叫德国国家科学与工程院 , 在该国工程技术界具有最高荣誉性和最高咨询性 , 通常会对国家级重要工程科学与技术问题做以战略研究 , 并提供决策咨询 。 截止 2020 年 , 该院有 362 名院士 , 均为工程学、自然科学和人文社科领域的翘楚 。

特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。