文章图片

据悉 , 又一重量级科学家正式加盟西湖大学 。

2022 年初 , 德国国家工程院第一位德籍华人教授院士曾安平的个人信息已经录入西湖大学官网 , 并任职该校工学院合成生物学与生物工程讲席教授、校级合成生物学与生物智造中心创始主任 , 同时领导合成生物学及生物工程实验室 。

文章图片

图 | 曾安平在西湖大学的个人首页(来源:西湖大学)

从 1986 年留学德国 , 到如今受西湖大学校长施一公邀请正式回国 , 至今已近 36 年 , 少小离家老大还 , 是这位前任汉堡工业大学终身教授、生物过程与生物系统工程研究所所长的最好写照 。 而这次回归 , 在他看来亦是在学业、科研乃至人生层面的又一从“无”到“有”的重新开始 , 个中故事颇具传奇色彩 。

从留学德国 , 到成为德国工程院第一位华人教授院士

学业: 从无机化工专业 , 到有机石油化工 , 再到生物化工

1963 年 , 曾安平出生于江西吉安 , 这里也是唐代文豪欧阳修、以及南宋民族英雄文天祥的故里 。 童年时 , 曾安平随父母下放回老家, 体验了农村生活的艰辛 , 曾经一边放牛一边读书 。 1978 年 , 他在半工半读中参加高考 , 15 岁时以吉安县中应届毕业生第一的成绩考入江西工学院(南昌大学的前身之一)无机化工专业 。 1982 年毕业后 , 考入北京石油化工研究院攻读有机石油化工硕士学位 。 1984 年提前毕业后 , 公派来到德国攻读生物化工 , 并于 1990 年获得布伦瑞克工业大学生物化学工程博士学位 。

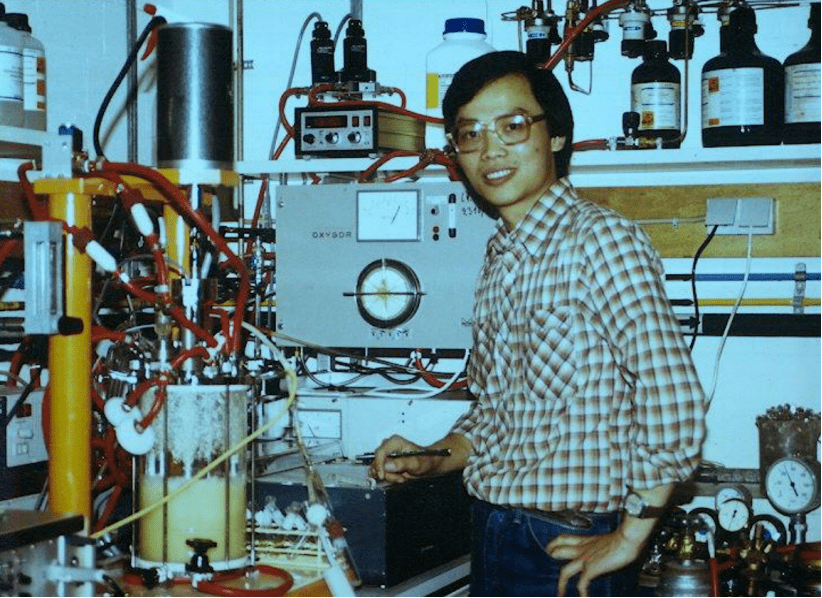

文章图片

图 | 1987 年的曾安平(来源:曾安平)

曾安平的专业方向从无机、到有机、再到生物化工 , 其个人研究乃至人生经历 , 也遇到多次从“无”到“有” 。

初到德国 , 他说自己基本上是从“零”开始的 。 他的生物学知识只有在农村生活时获得的对植物和动物的一些感性认识 , 而对细胞和微生物没有太多了解 。 德国大学对博士生的培养 , 最初就是直接在实验室进行科研工作 , 没有课程要求 , 对曾安平来说 , 这是一个很艰难的开始; 幸运的是 , 在德国国家生物技术研究中心 , 他得到了一位非常友好且助人为乐的微生物学家 Hanno Biebl 博士的大力帮助 , 这位马-普研究所毕业的微生物学高材生手把手的把曾安平引入到微生物研究的新领域 。

那时 , 他白天在离大学 10 来公里的实验室做实验 , 晚上学习理论知识或去学校补课 , 边学边用 , 急用先学 , 同时要准备在 3 个不同专业教授面前的资格承认口头考试 。 曾安平说 , 博士期间从「无」到「有」的跨越 , 主要靠的是一种使命感和异常的努力 。

文章图片

(来源:西湖大学)

早在曾安平出国之际 , 他的硕士导师 , 中国石油化工事业的开拓者之一 , 20 世纪 50 年代从麻省理工学院(MIT)学成归国的林正仙先生正在为「夕阳产业」的石油化工的未来发展未雨绸缪 , 开始布局生物化工的研究 , 曾安平学习生物技术 , 正是此计划中的一部分 。 曾安平说道:「林先生的这一建议在当时可谓眼光独到 , 非常具有前瞻性 。 这次改专业为我打开了一个完全陌生的新天地 , 虽然也带给了我在取得博士学位的路上一些磨难 , 但更多的是机遇 , 锤炼了我对涉足新学科的勇气和信心」 。

特别声明:本站内容均来自网友提供或互联网,仅供参考,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。